Text: Dr. Sebastian Daller

Do dromad am Bergerl,

do steht a Gerüst,

do werd de Barbara

elektrisch geküsst.

So oder so ähnlich lautete einer der ersten Vierzeiler, mit denen ich im Grundschulalter in Berührung kam. Dies geschah im Zuge der regelmäßigen Wander- und Skiurlaube, zu denen meine Eltern und ich ins Sudelfeld bei Bayrisch Zell fuhren, zusammen mit mehreren anderen Familien aus meinem Heimatort Teugn. Die Abende wurden auf der sogenannten Kelheimer Hütte in geselliger Runde verbracht und meine Mutter und der Kaufmann Bert brachten uns Kindern einfache Vierzeiler bei, mit denen wir die Erwachsenen oder andere Kinder besingen konnten, indem man einfach die Namen austauschte. Schnaderhüpfel nannten unsere Eltern damals diese Verse. Zugegeben: Das Szenario von Kindern, die vor der gewaltigen Abendkulisse der bayerischen Alpen auf einer Berghütte Schnaderhüpfel singen, wirkt wie kitschige Bayerntümelei, und so nahm ich dies auch selbst lange wahr. Erst später dämmerte mir, dass unsere Eltern uns damals mit einer literarischen Gattung in Berührung gebracht hatten, die in meiner niederbayerischen Heimat eine jahrhundertelange Tradition hat.

Lange ging ich dieser Tradition als praktizierender Schnaderhüpfel-Sänger selbst nach und durfte unzählige Veranstaltungen von Hochzeiten über Firmenfeiern bis hin zu Konzerten gestalten und mitgestalten. Nachdem ich diese Tätigkeit aufgegeben hatte, schien mir eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Schnaderhüpfel als ein angemessener Weg, diese Gattung zum Ende meiner öffentlichen Aufführungspraxis abschließend zu würdigen. Einige Ergebnisse aus der daraus entstandenen Dissertation enthält dieser Artikel.

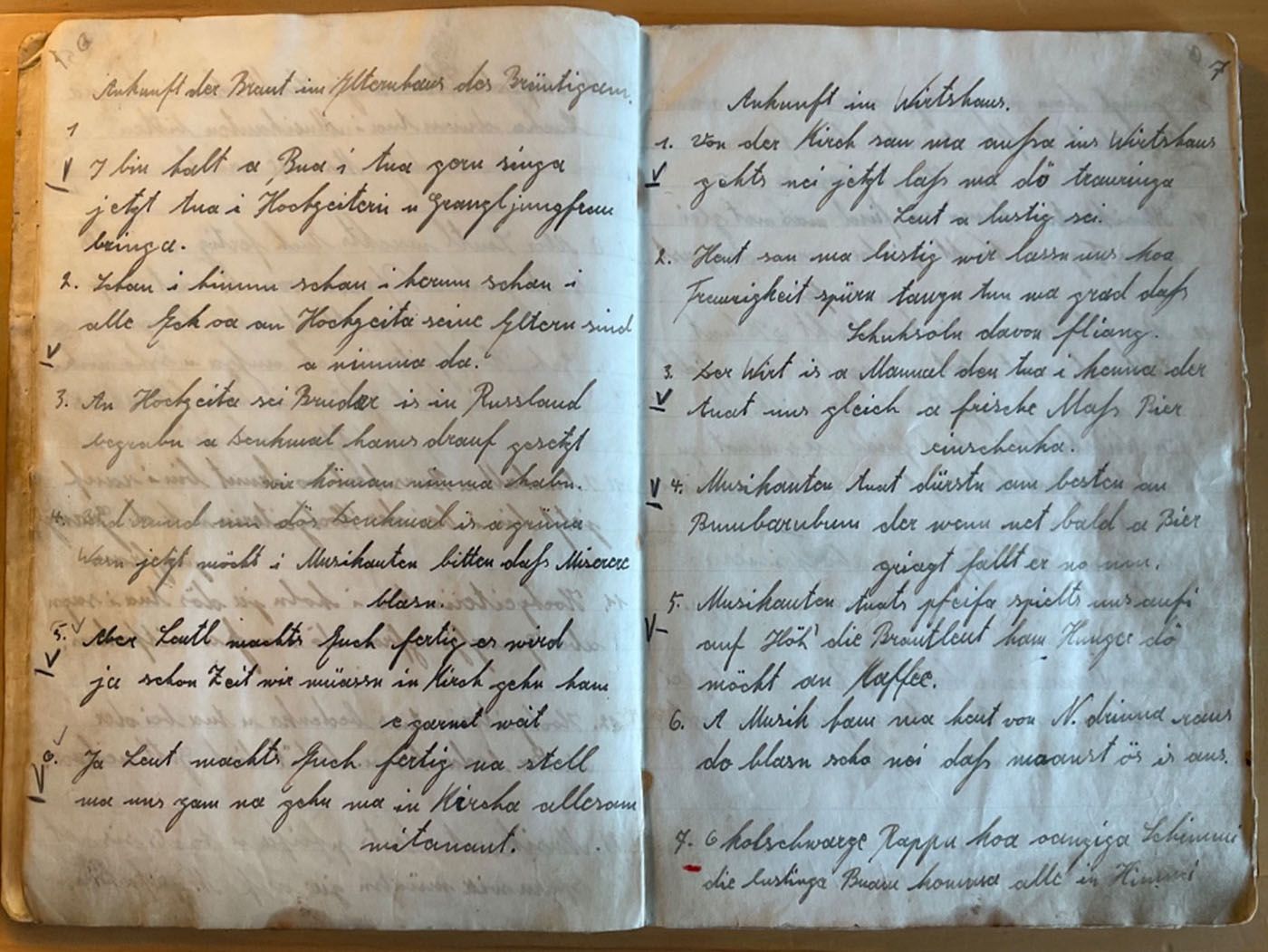

Um die Untersuchungen am Schnaderhüpfel durchführen und die Ergebnisse belegen zu können, wurde in der Arbeit mit Texten aus zwei Vierzeiler-Sammlungen gearbeitet, zum einen Das große bairische Gstanzlbuch von Adolf Eichenseer, zum anderen die Handschrift IfV L 381.

IfV L 381 befindet sich im Privatbesitz des Verfassers dieses Artikels, ein Faksimile ist jedoch im Institut für Volkskunde München unter der Nummer IfV L 381 archiviert und öffentlich einsehbar.

Bei der Handschrift handelt es sich um eine wohl um 1946 entstandene1 Sammlung von Texten, die ein Brautführer2 im Verlauf von Hochzeitsfeiern für die verschiedenen Abläufe benötigte. Der Brautführer war auf einer traditionellen Hochzeit im niederbayerischen Raum eine der wichtigsten Personen. Er führte die Braut zur Kirche und unterhielt bei allen wichtigen Abläufen die Hochzeitsgäste mit Vierzeilern und Liedern. Zusammen mit dem Hochzeitslader, der für die zeremoniellen Elemente der weltlichen Feier und für die Einhaltung der Tagesordnung zuständig war, sorgte er für einen reibungslosen und kurzweiligen Ablauf der Hochzeit.3 Aus diesem Grund sind die Vierzeiler der Sammlung in Kapitel unterteilt, deren Überschriften den Tagesordnungspunkten einer traditionellen Hochzeit entsprechen und chronologisch danach geordnet sind.

Hauptsächlich wurde für meine Untersuchungen aber die Sammlung Das große bairische Gstanzlbuch von Eichenseer herangezogen. Die Texte stammen aus dessen »Feldforschung im gesamten mittel- und nordbairischen Sprachraum«4 und ermöglichen deshalb ein umfassenderes Bild des Schnaderhüpfels in dieser Region. Adolf Eichenseer, der von 1969 bis 1994 Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz war5, hat im Oberpfälzer Volksmusikarchiv »eine umfangreiche Sammlung von ca. 5.000 Vierzeilern«6 angelegt. Eine nahezu 2.000 Strophen umfassende Auswahl daraus hat er in seinem Gstanzlbuch veröffentlicht und teilt sie dazu »in zwölf thematisch unterschiedliche Kapitel auf.«7 Der Zweck dieser Sammlung ist ein ganz anderer als bei der oben beschriebenen Handschrift. Eichenseer nennt sie »ein Buch aus der Praxis für die Praxis«8, er hat die Texte also gesammelt, damit sie anderen Personen zugänglich gemacht werden und von diesen benutzt werden können. Der Schreiber von IfV L 381 hat diese in erster Linie als Merkhilfe für sich selbst fixiert.9 Zudem, so Eichenseer, wolle er die Texte »nicht der totalen Vergessenheit anheim fallen«10 lassen. Sein Motiv war also auch die wissenschaftliche Dokumentation einer literarischen Gattung.

Die Sammlung von Eichenseer bietet also ein umfassenderes Bild des Vierzeilers als IfV L 381 und das in mehrerlei Hinsicht. Zudem fußt sie auf wissenschaftlichen Grundlagen. Aus diesen Gründen schien sie besonders geeignet, um die Untersuchungen am Schnaderhüpfel durchzuführen.

»nicht der totalen Vergessenheit anheim fallen«

Zum Begriff Gstanzl

Wem nun der Begriff Schnaderhüpfel wenig geläufig ist, weil man die kleinen Vierzeiler bairisch ja Gstanzl nennt, der möge sich vor Augen führen, »dass es ein sehr junges Wort im bayerischen Sprachschatz ist«11 und dass für diese Gattung des Volksgesanges – sowohl innerhalb als auch außerhalb Bayerns – noch viele andere Namen existieren. Beispiele hierfür wären »Gsangl […], Schlumperliedlein, Gsetzln, Basseln, Schelmalieder, Kerwalieder, Rundas usw.«12 In verschiedenen Vierzeiler-Sammlungen und anderer einschlägiger Literatur wird immer wieder auf diese Begriffe eingegangen und versucht zu erklären, woher diese Bezeichnungen stammen, bzw. wie sie etymologisch hergeleitet werden können. Da jedoch die verschiedenen Bezeichnungen für die Gattung des Vierzeilers nicht Gegenstand meiner Dissertation waren, soll dieses Thema keine weitere Beachtung finden. Es sei nur so viel gesagt, dass das Wort Gstanzl sich nach dem Ersten Weltkrieg immer mehr durchsetzt und spätestens durch die Popularität des Roider Jackl – der es als Bezeichnung für seine Vierzeiler bevorzugte – die anderen Ausdrücke weitestgehend zurückdrängt.13

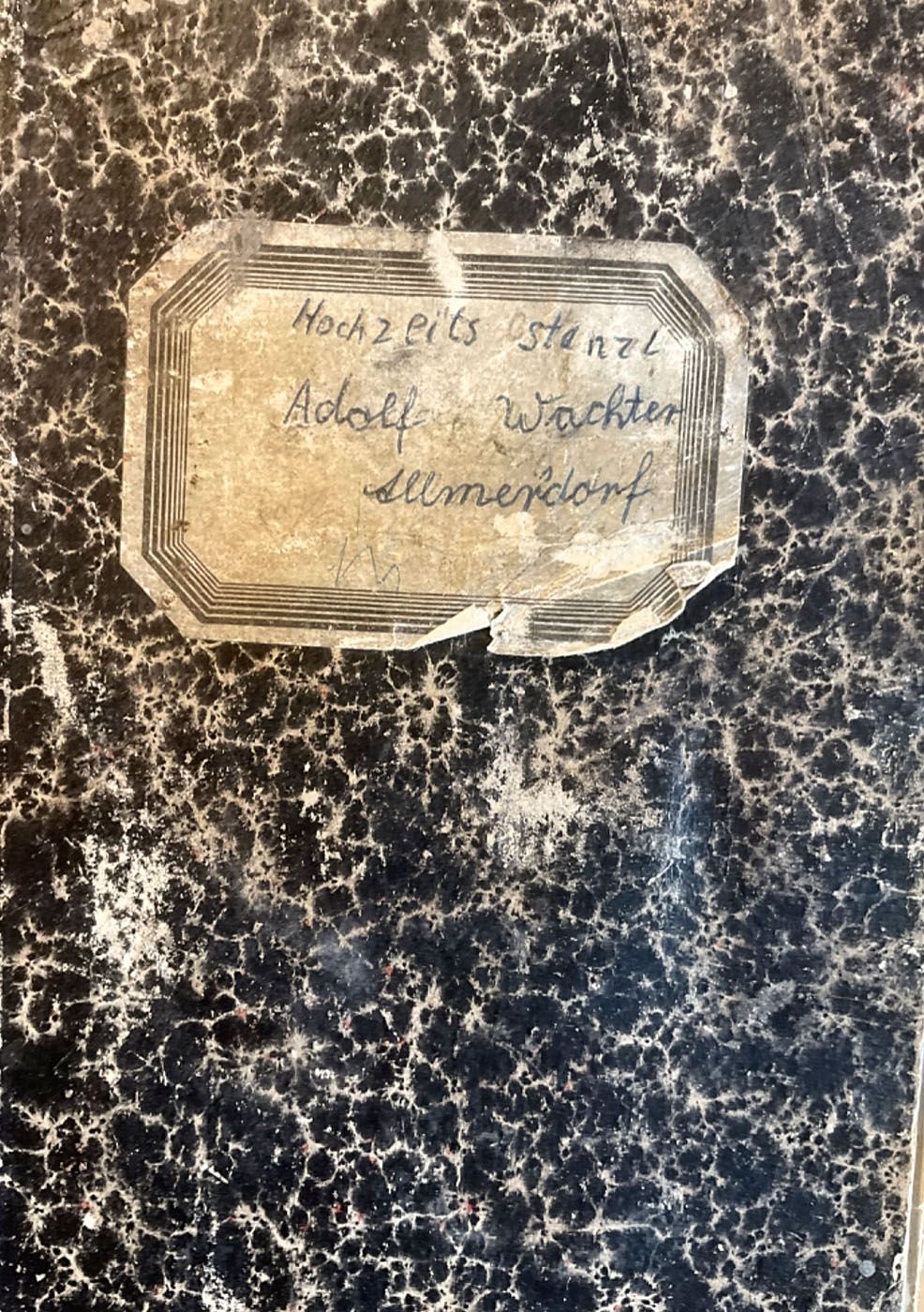

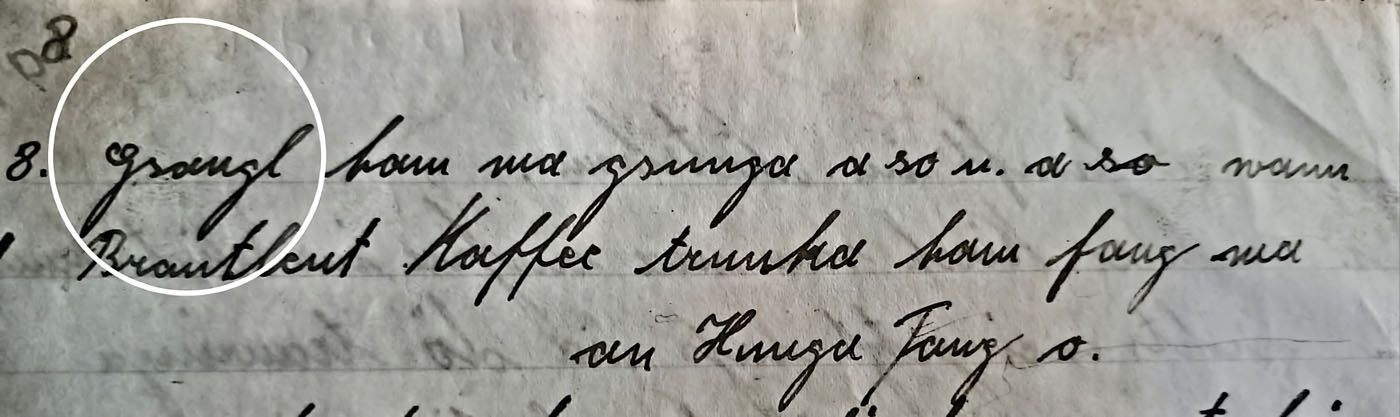

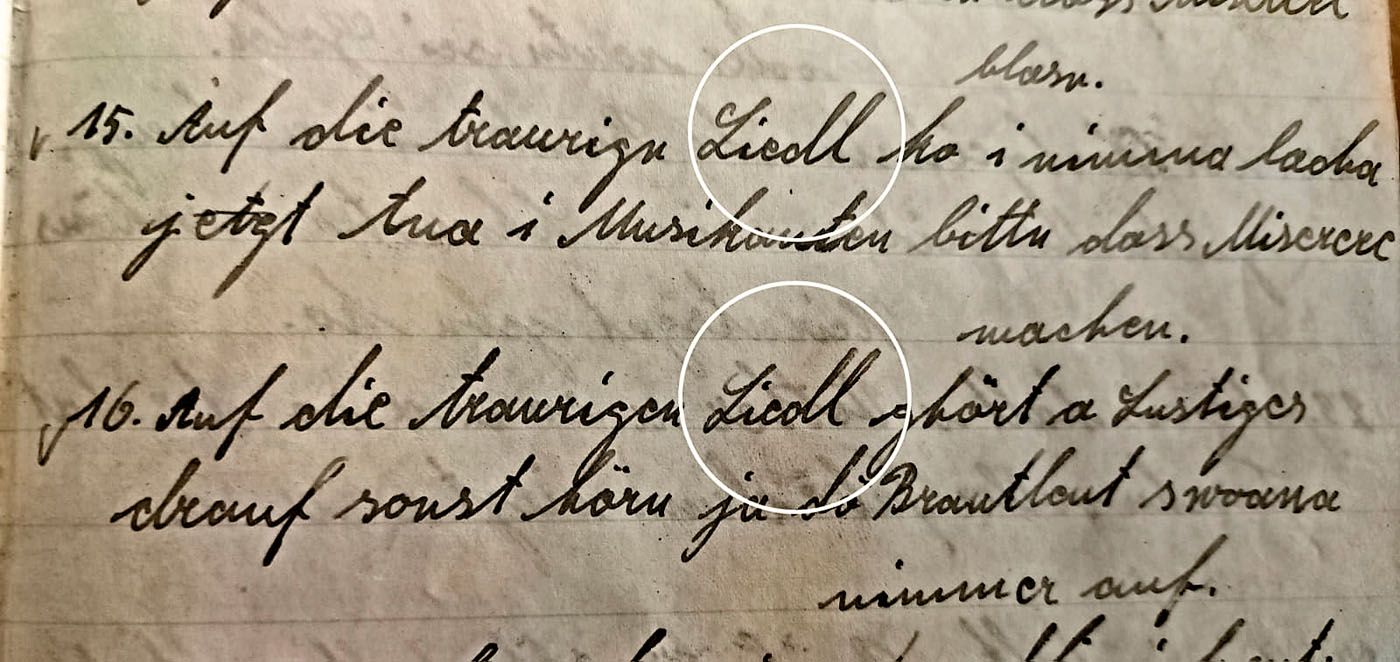

Diese Entwicklung wird auch an der Handschrift IfV L 381 deutlich. Die Niederschrift der darin enthaltenen Vierzeiler erfolgte, wie bereits erwähnt wurde, um 1946. Die Bezeichnung Gstanzl mag dem Schreiber deshalb durchaus bekannt gewesen sein, doch verwendet er sie nicht, wenn er über seine Verse spricht. Dahingegen findet sich bei ihm die Bezeichnung Gsangl (IfV L 381 8/8), , die nach dem Ersten Weltkrieg zu den in Niederbayern am meist verbreitetsten gehört.14 Des Weiteren bezeichnet er seine Vierzeiler immer wieder mit dem Begriff Liedl (z. B.: IfV L 381 5/7, 27/15, 27/16), also mit dem Diminutiv zu dem Wort Lied. Der Begriff Gstanzl findet somit zwar keine Verwendung in den Texten des Erstschreibers, dass er jedoch immer mehr an Stärke gewinnt, zeigt der Titel der Handschrift, der sich außen auf dem vorderen Buchdeckel befindet. Er lautet Hochzeitsgstanzl Adolf Wachter Allmersdorf und am Schriftbild ist erkennbar, dass er nicht vom Erstschreiber stammt, sondern nachträglich hinzugefügt wurde. Wer nun diesen Titel später ergänzt hat, ist wohl nicht mehr festzustellen und an dieser Stelle auch nicht von Belang. Wichtig ist, dass der Begriff Gstanzl für die ergänzende Person schon so präsent war, dass alle Vierzeiler der Handschrift nachträglich damit betitelt wurden, obwohl der Begriff in der Handschrift selbst nicht einmal auftaucht. Dem Schreiber der Texte war er also wohl kaum geläufig.

Ganz ähnlich verhält es sich im zweiten untersuchten Korpus von Eichenseer, in allen 800 Strophen wird das Gesungene nie mit dem Begriff Gstanzl bezeichnet, auch andere Bezeichnungen fehlen, nur in einer Strophe ist von Gsangl die Rede.15 Wird in den Vierzeilern bei Eichenseer über die gesungenen Texte selbst gesprochen, fällt nur das Indefinitpronomen einer und zwar im Neutrum, bair. oans:

Das Neutrum des Indefinitpronomens lässt vermuten, dass die Sänger eine der gängigen Bezeichnungen für die Gattung meinten, also Schnaderhüpfel, Liedl, Gsangl o. Ä.. Welche dieser Bezeichnungen ihnen aber vorschwebte, lässt sich daraus nicht erkennen. Ähnlich wie bei IfV L 381 fehlt auch bei Eichenseer die Benennung der Texte als Gstanzl textintern. Nur von außen –also im Titel, Vorwort und den vom Herausgeber formulierten Überschriften – werden sie so genannt. Eichenseer geht damit wohl der Tatsache nach, dass diese Bezeichnung für die Gattung, »die früher üblichen Bezeichnungen für Vierzeiler verdrängt«18 hat. Er präferiert ihn in der Annahme, dass er seinen Lesern am präsentesten ist. In meiner Dissertation wurde der Begriff Gstanzl jedoch vermieden, da er den Autoren der untersuchten Texte nicht oder nur wenig geläufig war, ebenso wie mir selbst.

»Gesellige Runden waren wohl die häufigsten Anlässe …«

Zum Inhalt von Vierzeilern

Gesellige Runden waren wohl die häufigsten Anlässe für das Singen von Gstanzln. In vielen Vierzeiler-Sammlungen wird erwähnt, dass sie früher »besonders bei den Hochzeiten«19 und »nach dem Einbringen der Ernte«20 zu hören waren. Diese Anlässe lassen auf eine relativ heitere Stimmung der Gäste schließen, weshalb wohl oft davon ausgegangen wird, der Inhalt der Vierzeiler müsse »scherzhaft«21 sein oder es sei ihre »eigentliche Funktion […] sich […] aufzuzwicken.«22

Die beiden untersuchten Korpora zeichnen jedoch auch ein anderes Bild von Funktion und Inhalt dieser literarischen Gattung. Beispiele, in denen scherzhaft über andere gesungen wird, gibt es zwar darin genug. Es finden sich jedoch auch Strophen, in denen Missstände thematisiert und damit angeprangert werden, was auch eine gängige Funktion dieser Gattung ist.23 Das Thema Armut sticht z. B. immer wieder hervor:

Mei Haus håt zeah Spreizn

und brauchat no drei.

I trau ma net schneizn,

sonst fållts auf mi ei.24

Åber der Bauer, der håt

seine Ochsn verkauft.

Ja, net zweng der Not,

åber ’s Geld håt er braucht. 25

Trotz des ernsten Themas Armut bleibt der Grundton scherzhaft. Der Hausbesitzer, dessen Haus so baufällig ist, dass er befürchtet, es könnte einstürzen, wenn er sich die Nase schnäuzt, mag einem durch die Übertreibung sicher ein Lächeln abringen. Auch der Bauer, der nicht zugeben möchte, dass er Not leidet und deswegen die Formulierung wählt, dass er Geld brauche, birgt aufgrund der Groteske eine Art Humor in sich. Schnaderhüpfel können inhaltlich jedoch mehr.

Bei der brauchgebundenen Hochzeit gibt es z. B. Tagesordnungspunkte, bei denen mit Vierzeilern der verstorbenen Angehörigen des Brautpaares gedacht wird. Diesen Texten fehlt dann jeglicher Humor, der hier auch nicht angebracht wäre:

In russischen Wäldern

stehen hohe Buacha

da kan halt Hochzeiterin

ihr[an] Bruada suacha.

[IfV L 381 4/6]

Der Hochzeiterin ihr Muatta

lieg[t] in N. begrabn

a Grasl is drüba gwachsn

wir könnas nimma habn.

[IfV L 381 26/11]

Zwar ist das Thema Tod in sprachliche Bilder verpackt, Ziel dieser Strophen ist es aber sicher nicht, die Zuhörer zu erheitern.

Eine weitere Funktion einiger Strophen in der Sammlung IfV L 381 ist es, dem Brautpaar, den Musikern oder den Hochzeitsgästen Anweisungen zu geben, was als nächstes zu tun ist bzw. was als nächstes passiert:

Aber Hochzeiter geh außa

es wird ja scho Zeit

na gehn ma zur Hochzeiterin

habn e garnet weit. [IfV L 381 3/3]

Auf die trauringa Liedl

kan i nimma lacha

drum tua i Musikanten bitten

daß Miserere macha. [IfV L 5/7]

Ja Leut machts Euch fertig

na stell ma uns zam

na gehen ma in Kircha

allesam mitanant. [IfV L 381 6/6]

Bei diesen Strophen handelt es sich um rein organisatorische Ansagen. Damit sie klar verständlich sind, wurden sie sprachlich einfach und deutlich formuliert, ohne Bildlichkeit o. Ä.. Anstatt zu sprechen, singt der Brautführer die Anweisungen jedoch in Versform, um dem festlichen Anlass der Hochzeit gerecht zu werden. Diese Strophen sind ein Dokument dafür, dass Vierzeiler mehr leisten können als reine Unterhaltung, sie sind das Schweizer Taschenmesser der musikalischen Volkskultur.

Ein Ausblick …

Meinem Empfinden nach ist diese traditionelle Gesangsform trotz ihrer Anpassungsfähigkeit im Verschwinden. Die letzte Hochzeit, die ich mit Vierzeilern nach dem traditionellen Ritus begleiten durfte, war im September 2022. Dort war beim Abdanken nur noch ein Gast in der Lage, mir in Vierzeilern zu antworten – die restlichen blieben stumm. Auch in den Wirtshäusern ist es ruhiger geworden um den bayerischen Vierzeiler. Unsere immer steriler werdende Welt mit ihrem gnadenlosen Streben nach Sauberkeit, Perfektion und Vereinheitlichung zerstört den Lebensraum des traditionellen Schnaderhüpfels, welches das Unsaubere und Unperfekte braucht, um zu gedeihen. Und vielleicht trifft die negative Prophezeiung des Vierzeilers, welchen ich in meiner Jugend oft hören musste, doch zu:

Und jetz wird’s halt bald aus sei

mitm Schnaderhüpflsinga.

Mia Altn sterbn weg,

und die Junga lernas nimmer.26

Fußnoten:

- Daller, Sebastian: Die Hochzeitsgstanzl – Handschrift von Georg Kratzer; Beschreibung und sprachliche Analyse eines mundartnahen Textes um 1950, Teugn 2010, S. 9.

- Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung der Bezeichnungen für m/w/d verzichtet und das generische Maskulinum benutzt. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

- Vgl.: Daller 2010, S. 20.

- Eichenseer, Adolf (Hg.), Das große bairische Gstanzlbuch.

Hat oaner oans gsunga, München 2014, S. 13. - Vgl.: Ebd., S. 14.

- Ebd., S. 13.

- Ebd., S. 16.

- Ebd., S. 16.

- Vgl.: Daller 2010, S. 11.

- Eichenseer 2014, S. 16.

- Mayer, Wolfgang A.: Das Gstanzl. Anmerkungen zur neueren Wortgeschichte, in: »Dableckt«! Gsangl-Gstanzl-Schnaderhüpfl zum 100. Geburtstag des Roider Jackl, München 2008, S. 33 – 34, hier: S. 33.

- Eichenseer, Adolf J.: Håt oaner oans gsunga. 30 Jahre Gstanzlsängertreffen in Schierling, 1976 – 2006, in: »Dableckt«! Gsangl-Gstanzl-Schnaderhüpfl zum 100. Geburtstag des Roider Jackl, München 2008. S. 75–85, hier: S. 77.

- Vgl.: Mayer 2008, S. 34.

- Vgl.: Mayer 2008, S. 34.

- Vgl.: Eichenseer 2014, S. 105.

- Ebd., S. 117.

- Eichenseer 2014, S. 118.

- Ebd., S. 12

- Laßleben, Johann Baptist: Bayerische Schnadahüpfel. Gesammelt und herausgegeben von J.B. Laßleben, Kallmünz ca. 1930, S. 3.

- Riegler, Theo: Das Schnaderhüpfelbuch. Lustige bayerische Gstanzln ausgewählt von Theo Riegler, illustriert von Beppo Ott. Kösel, Kempten 1989, S. 9.

- Seefelder, Maximilian: Der Roider Jackl. Volkssänger, Gstanzlsänger, Kommentator (1906 –1975), in: »Dableckt«! Gsangl-Gstanzl-Schnaderhüpfl zum 100. Geburtstag des Roider Jackl, München 2008, S. 5 –10, hier: S. 10.

- Riegler 1989, S. 10.

- Vgl.: Weber, Ernst: 1500 Gstanzln aus Wien und Umgebung. Hrsg. Agnes Pils und Hans Peter Falkner, Weitra 2003, S. 12.

- Eichenseer 2014, S. 102.

- Ebd., S. 101.

- Eichenseer 2014, S. 11.

0 Kommentare