Text: Antonia Neuberger Fotos: Antonia Neuberger, Roland Pongratz, Alfred Mayr

Ein Gespräch unter Ari’nsänger im Bauernhausmuseum Lindberg. Anna Straub, Michael Grassl, Josef Winter und Roland Pongratz philosophieren über Ari’n, Heimatliebe und Gemeinschaft.

Manche Menschen würden behaupten, dass man eine Ari als eine Art niederbayerischen Jodler bezeichnen könnte. Vielleicht klingt sie ein bisschen weniger amüsant, dafür mehr feierlicher und stolzer. Allerdings ist es dann doch nicht ganz so einfach mit den Ari’n im Bayerischen Wald.

Anna Straub (88) war damals dabei, als die Volksmusikpflege in Bayern so richtig Fahrt aufnahm. Sie kennt die Ari’n aber auch noch aus den Erzählungen ihrer Mutter, die im Jahr 1897 zur Welt kam. Damals gehörten Ari’n quasi zum Alltag. Egal ob im Wirtshaus bei einer gemütlichen Runde, bei einer Taufe oder bei einer Beerdigung, stimmte man die Ari’n an. Früher waren sie klingendes Wahrzeichen der großen Bauernhöfe oder von einzelnen Familien. Jeder Hof hatte dabei seine eigene. Viele davon sind heute noch überliefert. Trotz des fehlenden Textes, wurde penibel auf die Silben und Umlaute geachtet. Sie drücken den Stolz der Familien und Sänger aus.

Nach dem Krieg drohte die Traditionslinie jedoch abzubrechen. Mit den Oanödsängern begann Anna Straub 1959, wieder aktiv und bewusst die Ari’n zu singen. Als man in Bayern in den 1970er-Jahren begann, die Volksmusik intensiv zu pflegen und zu professionalisieren, versuchte man, bestimmte Klänge mit bestimmten Regionen zu verbinden. Im Bayerischen Wald sind es die Ari’n, die einzigartig sind. Seit Anna Straub neun Jahre alt war, sang sie im Kirchenchor. Sie erinnert sich an die alten Ari’nsänger: »Ari’n darf man nicht chorisch singen, genauso wenig darf man sie schreien. Ein Mittelmaß an Sound muss man finden.«

Orale Musiktradition

Es wird weder nach Text noch nach Noten gesungen. Stücke, die heute noch bekannt sind, wurden rein von Mund zu Ohr überliefert. Traut man sich dann doch, eine niederzuschreiben, wird es kompliziert. Die Stimmen können zwar im vierstimmigen Satz notiert werden, heraus kommt dann oft ein Chorsatz, der zwar den musikalischen Regeln nach stimmt, doch mit der überlieferten Singtradition nicht übereinstimmt. Da spielen Klang, Gehörgewohnheiten, Stimmumfang, Können und Laune eine entscheidende Rolle, das Endergebnis wird in der Regel ein anderes. Eine Ari ist ein Klangbad, das variieren kann.

Das Wort Ari bedeutet schöne Weise. Konnte jemand die Klarinette gut zum Singen bringen, dann sagte man: »Was für eine schöne Ari!« Durch Dialekt und Sprache entwickelte sich später das Wort Arie. Eine Ari ist ein musikalischer Gefühlsausdruck. Aber auch die Ari’n unterscheiden sich. Manche Lieder aus Lindberg basieren alleine auf Jodlersilben, andere haben Text und auch Mischungen aus Text und Silben, können gesungen werden, selbst Instrumente können Teil davon sein. Das instrumentale Musizieren einer Ari ist dabei eine Kunst für sich.

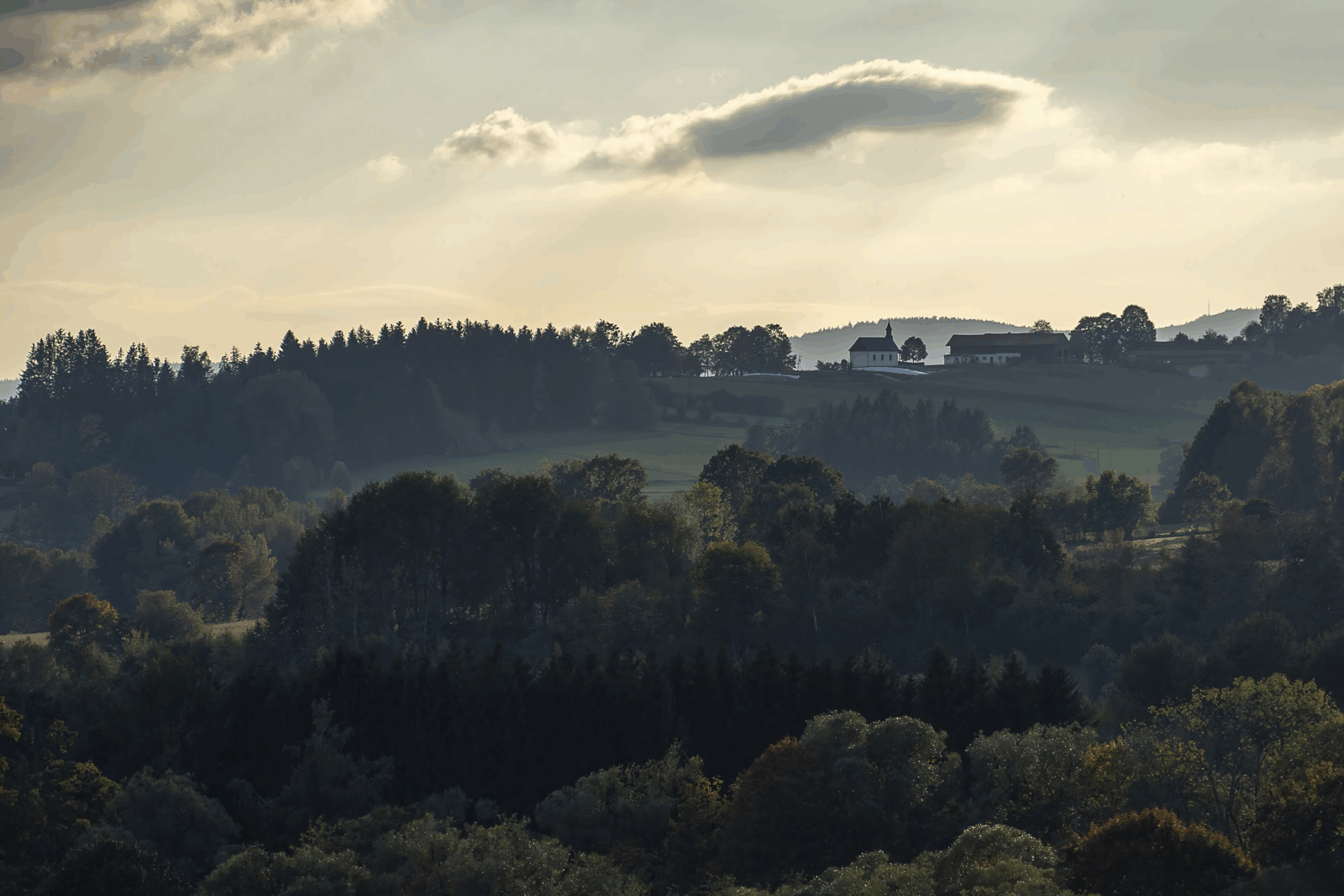

Die herbstliche Landschaft des Bayerischen Waldes lädt zum Wandern und Singen ein.

Ari’n-Singen schafft Gemeinschaft

Doch um Professionalität gehe es dabei ganz und gar nicht, meint Anna Straub. Im Wirtshaus und der Gaststube sei das alles egal. Dort liegt der Ursprung der Ari’n. Dort sind Ari’n authentisch, meist begleitet von zwei oder drei Bieren, bei Brotzeit, beim Zammsitzen. Bei Veranstaltungen klappt das oft nicht. Ari’n sind nicht unbedingt für die große Öffentlichkeit, sondern haben ein Hausbank-Flair, etwas Persönliches. Das Interesse an den Ari’n bleibt dennoch bestehen, auch wenn sie nicht so im Fokus der Sänger und Zuhörer sind, wie sie es vielleicht verdienen.

»In einer Ari verschmelzen die Landschaft, der Klang und ich.«

Roland Pongratz ist sicher, dass diese Tradition mit der Landschaft zu tun hat. Solange die Menschen auf den Schachten (= Weiden in den Hochlagen des Bayerischen Waldes) und in der Natur sind, entstehen Ari’n von selbst. Passt sich ein Jodler mit seinem Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme den steilen Höhen und tiefen Tälern der Alpen an, so manifestiert sich die Landschaft des Mittelgebirges im Bayerischen Wald – bestehend etwa aus dem Rachel, den Schachten oder dem Falkenstein – im Schwung und Klang einer Ari.

Auch Michael Grassl kümmert sich um die Musik in seiner Heimat. Für ihn ist das eine eindeutige Herzensangelegenheit. Ihm ist es wichtig, dass die musikalische Bildung nicht nachlässt. Der Fokus muss auf Praxis und Tradition gesetzt werden. Nicht jeder sei dafür empfänglich, aber interessierte und begabte Kinder könne man schon im Grundschulalter heranführen und fördern.

Bei den Ari’nwanderungen werden die klingenden Bayerwald-Spezialitäten auch instrumental musiziert.

Der Klang der Heimat

Obwohl man Ari’n aufschreiben könnte und sie tief im regionalen Heimatgefühl verankert sind, geht das Wissen darum verloren, beobachtet Michael Grassl. Man muss sie hören, man muss sie im Gefühl haben und natürlich das musikalische Können mitbringen. Hinzu kommt, dass sich die Wirtshauskultur einfach verändere. Es wird zu wenig gesungen und zu selten gesellig beieinandergesessen. Das Liedgut geht verloren.

Ein großes Phänomen, das sich häufiger zeigt, ist, dass Außenstehende sich oftmals Traditionen aneignen. Während man im Allgäu seltener Jodler antrifft, kann man in München zweimal pro Woche einen Jodler-Kurs besuchen. Auch die Ari’n bleiben davon nicht unberührt.

Die Antwort auf diese Entwicklungen ist letztendlich Regionalität. Ab und an werden im Bayerischen Wald sogenannte Ari’n-Wanderungen veranstaltet. Die ersten Wanderungen fanden am Arber statt. Es zeigte sich jedoch, dass trotz der schönen Aussicht, die unzähligen Touristen eher störend wirkten. Später begann man, die Wanderungen rund um Lindberg zu realisieren. Abseits des Trubels trifft man den Kern der Ari’n – das Intime und Spontane – besser.

Für Anna Straub und Michael Grassl sind die Ari’n eine Herzensangelegenheit. Sie hoffen, dass das Liedgut und Wissen erhalten bleibt

Josef Winter vom Lindberger Bauernhausmuseum ist sich sicher, der Unterschied liegt darin, dass man eine Ari nicht erzwingen kann. Die Sänger und Sängerinnen spazieren im Wald und wenn es passt, dann passt es eben. Es muss aus dem Moment entstehen, aus dem Abend oder dem Nachmittag. Solche Wanderungen sind auch für die Tradition nachhaltig, da man sich kennenlernt und voneinander lernt. In Zeiten wie diesen ist die Sehnsucht nach einem Gemeinschaftsgefühl groß. Traditionen wie das Ari’nsingen sind wichtig für die Identität. Ein urbaner und regionaler Sound kann dabei helfen. »In einer Ari verschmelzen die Landschaft, der Klang und ich. Das, was ich sehe, sing ich – und beides existiert in mir drin. Glücklicherweise kommt das dann zufällig aus dem Mund. Ari’n schlagen Wurzeln und sind der ultimative gesungene Heimatklang für mich.«, so Roland Pongratz.

Ein Fall fürs Museum!?

Orte wie das Bauernhausmuseum in Lindberg sind essenziell für den Erhalt der Kultur. Es ist ein Treffpunkt, der vieles vereint. Zum einen ist es ein Gasthaus – aber doch keins. Es ist gemeinschaftsorientiert, aber nicht der Seniorentreff. Es ist Teil der Kulturgeschichte, aber wissenschaftliche Institution. Von allem ist es ein bisschen etwas. Dadurch bietet sich eine niederschwellige Möglichkeit, den Kontakt zur Heimat und den Leuten im Dorf zu halten und zu pflegen. Aber grundsätzlich kommen auch Besucher von außerhalb hinzu. So entsteht schnell ein Gefühl von Gemeinschaft, das oft fehlt. »Und wenn dann auch noch da Mich oder d Anna kommen und a Ari singen – und des nicht auf einem Plakat steht –, dann geht die zweite Sonne auf«, lacht Roland Pongratz. »Man fühlt sich, als wäre man zu Gast bei Freunden und nicht bei einem Wirt.« Das Bauernhausmuseum Lindberg ist einzigartig im Zwieseler Winkel.

Auch Musikpädagoge Josef Bepp Schmidt stimmt bei den Ari’nwanderungen seine Leib- und Magen-Ari’n an.

Und wenn im Frühling die ersten Sonnenstrahlen auf die Hausbank des Bauernhausmuseum in Lindberg fallen, scheint für einen Moment die Zeit stillzustehen. Die Menschen, die Nostalgie, die besondere Atmosphäre – alles fügt sich harmonisch zusammen. Genau dann ist der perfekte Moment für eine Ari, die nicht nur erklingt, sondern tief unter die Haut geht. Solange es Menschen gibt, die diese Tradition leben und weitergeben, bleibt die Hoffnung, dass die Ari’n auch in Zukunft ihren Platz im Herzen der Heimat behalten.

0 Kommentare