»Das Alphorn ist kein Konzertinstrument und gehört deshalb nicht aufs Konzertpodium oder auf die Kurpromenade. Das Alphorn ist ein Instrument der Berge und gehört, wie sein Name sagt, auf die Alpe. Es ist ein Solo-Instrument, das nicht zusammen mit anderen Instrumenten geblasen werden kann.« 1 (Dr. Dr. Alfred Weitnauer, Kempten, April 1959)

Text: Evi Heigl Fotos: Förderverein mundART Allgäu e.V., Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben, Sammlung Paul Knoll, Evi Heigl

Mit den vorangestellten mahnenden Worten formuliert Alfred Weitnauer, der Heimatpfleger des Bezirks Schwaben, im Jahr 1959 seine grundsätzliche Vorstellung davon, wie mit dem neu ins Bewusstsein gerückten Instrument Alphorn und seiner intendierten Beheimatung im Allgäu umgegangen werden soll. Was Ende der 1950er-Jahre noch ein exotisch anmutendes Ansinnen war, wird in den folgenden Jahrzehnten schließlich zum unaufhaltsamen Trend: die Etablierung des Alphornspiels im Allgäu.

Die Initialzündung durch Hermann Regner

Der aus Marktoberdorf stammende Musikwissenschaftler und -pädagoge Hermann Regner (1928–2008) stößt während seines Studiums im Rahmen von Recherchearbeiten auf verschiedene historische Bild- und Textquellen, die darauf schließen lassen, dass es im Allgäu einst Alphörner gegeben haben muss. Diese Tatsache stellt im Grunde keine Besonderheit dar. Die Verwendung von trompeten- und hornförmigen Blasinstrumenten aus verschiedenen Materialien wie Holz, Rinde, Tierhorn oder Metall sind in den unterschiedlichen Hirtenkulturen des Alpenraumes – von Frankreich bis Slowenien – weit verbreitet. Sie haben vor allem eine außermusikalische Funktion und dienen etwa zur Verständigung der Hirten untereinander, zum Herbeirufen der Tiere oder um einen Abendsegen zu blasen.2

Hermann Regner findet diese Tatsache dennoch so bemerkenswert, dass er sie Ende der 1950er-Jahre dem damaligen Bezirks

heimatpfleger berichtet. Alfred Weitnauer ist aufrichtig an dem Thema interessiert und fasst in seinem pflegerischen Bemühen sogleich den Entschluss, das Alphorn im Allgäu wiedereinzuführen. Regner erinnert sich später: »Er hat gesagt, […] so was gehört als eine Botschaft aus anderen Jahrtausenden unbedingt wieder in unser Brauchtum.« 3 Damit gibt Hermann Regner die Initialzündung zu dem daraufhin vom Heimatbund Allgäu protegierten Projekt der Wiedereinführung des Alphorns im Allgäu.

»… weil das Alphorn ausschließlich nur auf den Alpen geblasen werden darf.«

Konkrete Maßnahmen zur Wiedereinführung

Ab diesem Zeitpunkt rückt eine neue Persönlichkeit ins Licht der Öffentlichkeit: Es ist der damalige Volksmusikbeauftragte des Heimatbundes Allgäu und Rektor der Volksschule in Hindelang, Michael Bredl4. Bredl, den Weitnauer ganz bewusst als volksmusikaffinen Macher ins Allgäu geholt hat und der später zum ersten hauptamtlichen Volksmusikpfleger – in Schwaben, aber auch bayernweit – avancieren sollte, wird im Frühjahr 1958 von Weitnauer mit der Aufgabe betraut, das Alphorn im Allgäu »wiedereinzuführen«. Gemeinsam machen sie sich Gedanken über die konkrete Vorgehensweise, wie man »so eine tönende Dachrinne« – wie Weitnauer das Instrument einmal spaßeshalber in einem Brief an Bredl bezeichnet – bekannt macht und vor allem, wo man eines auftreiben kann.

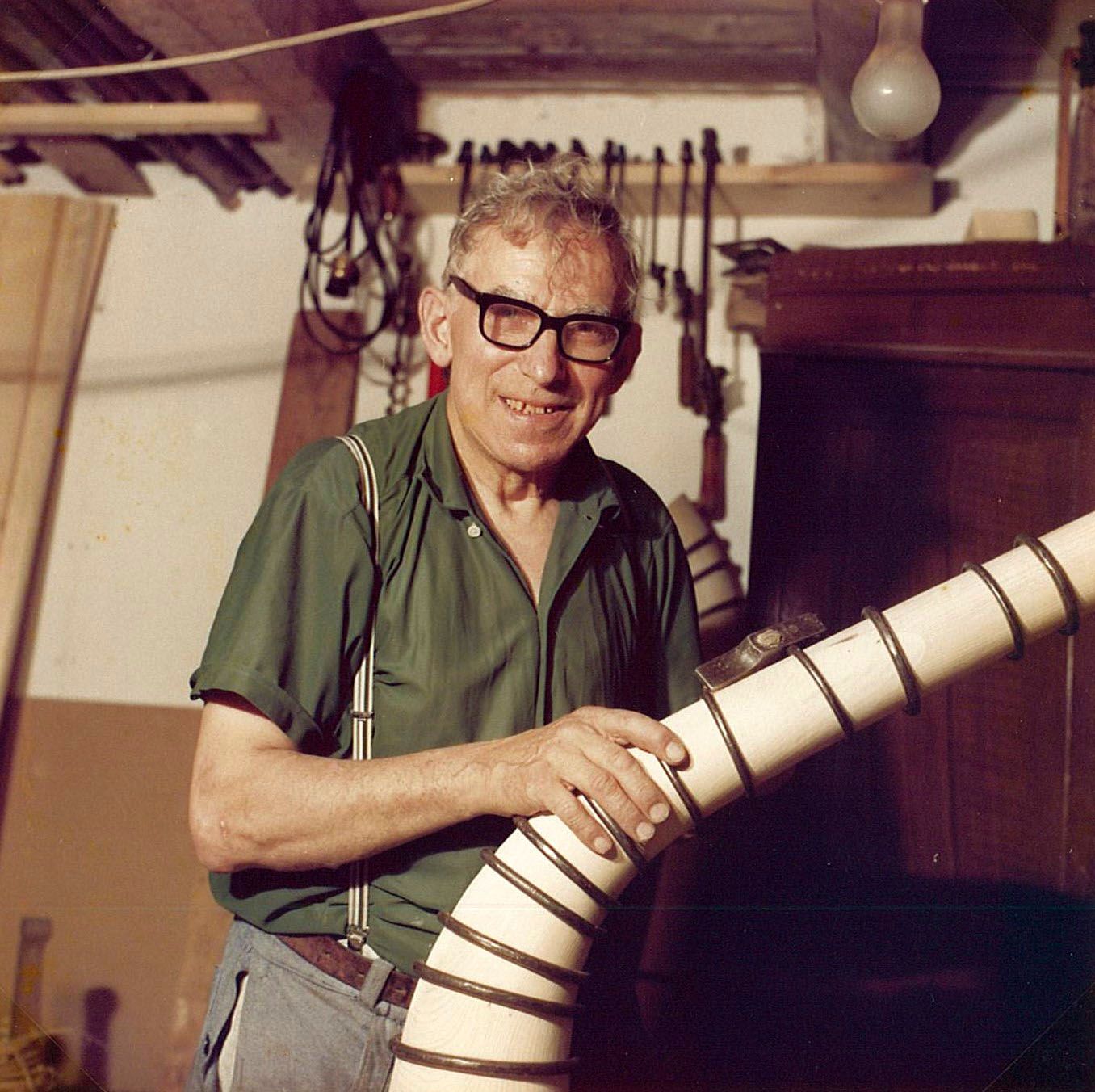

Bredl knüpft zunächst Kontakte in die Schweiz, um sich von dortigen Fachleuten Wissen und Spielpraxis vermitteln zu lassen. Immerhin war die Entwicklung des Alphorns zum populären Musikinstrument bereits Anfang des 19. Jahrhunderts von dem Nachbarland ausgegangen. Dort entstanden »Kompositionen« für das Alphorn, das nun nicht mehr als Signalinstrument, sondern zum mehrstimmigen Musizieren genutzt wurde. Eine ebensolche folkloristische Wiedereinführung des Alphorns nimmt nun im Allgäu ihren Lauf. Es beginnt eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem bekannten Schweizer Alphornbauer Anton Lussi (1908–1996) aus Erstfeld im Kanton Uri. In den ersten Jahren sollten sämtliche vom Heimatbund Allgäu bereitgestellten und finanzierten Alphörner aus seiner Werkstatt kommen. Kurze Zeit später etablieren sich dann auch im Allgäu Hersteller von Alphörnern.

Als die ersten Instrumente im Land sind und auch Musiker gefunden werden, die ihnen Töne entlocken können, gilt es zunächst den grundsätzlichen Umgang mit dem Alphorn zu regeln. Weitnauer stellt klar: »So wie es die Schweizer machen, die auf allen Kirchweihen und Schuhplattlerabenden mit ihrem Alphornbläser auftauchen, ist die Sache nach Ansicht des ›Heimatbund Allgäu‹ ein Unfug, den wir im Allgäu nicht mitmachen wollen.«

Die ersten Alphörner werden verteilt

Um ein Auge auf die zur Verfügung gestellten Alphörner haben zu können und das Heft bezüglich ihrer Nutzung und ihres Einsatzes nicht aus der Hand zu geben, setzen Weitnauer und Bredl die Idee der Vergabe von Verpflichtungsscheinen um. Jeder Heimatdienst oder Musikverein, der ein Alphorn übernimmt, muss ein entsprechendes Dokument ausfüllen, die darin aufgeführten Bedingungen anerkennen und unterzeichnen. Neben Hinweisen auf einen pfleglichen Umgang und eine geeignete Lagerung des Instruments geht es darin vor allem um die sachgemäße und ideologisch angemessene Verwendung. So heißt es in dem Dokument:

»Das Alphorn ist ein Naturinstrument, ein Instrument der Hirten und des Bergvolkes und darf seiner Eigenart entsprechend nur auf den Höhen und in der Einsamkeit der Landschaft geblasen werden. […] Eine Zweckentfremdung des Alphorns wird in jedem Fall als eine mißbräuchliche Benutzung aufgefaßt. Darunter fallen im besonderen: Blasen im Ort, im Saal oder Festzelt, bei sogenannten Heimatabenden, an Musikfesten, zur Begleitung von Jodler- oder Sängergruppen, als Bestandteil von Blasmusiken, zu irgendw. Fremdenwerbung usw.«

Unter diesen Voraussetzungen gehen die ersten Alphörner je paarweise im Dezember 1958 an die Heimatdienste Sonthofen und Thalkirchdorf. Es folgen Weiler und zahlreiche andere.

Alphornspieler auf dem Weg zum Einsatz

Anfragen von außerhalb des Allgäus

Das Thema Alphorn zieht im Laufe der Zeit weitere Kreise – nicht zuletzt aufgrund von entsprechenden Berichten in überregional gelesenen Zeitschriften und Magazinen. Dies hat zur Folge, dass auch Interessenten von außerhalb des Allgäus bei Bredl vorstellig werden. Sie fragen, wo man ein Alphorn herbekommen könne und was es koste. Bredl weist gebetsmühlenartig darauf hin, dass das Instrument »ausschließlich in den Bergen, also auf der Alm oder Alp« geblasen werden dürfe. Nur wenn er für alle erforderlichen Voraussetzungen garantieren könne, wäre es unter Umständen möglich bei der Vermittlung eines Alphorns behilflich zu sein.

Was aus heutiger Sicht übertrieben und nahezu lächerlich anmuten mag, nimmt erst so richtig skurrile Formen an, als im Sommer 1959 Hermann Moeck sen. aus Celle in Niedersachsen bei Bredl vorstellig wird. Der Gründer der namhaften Blockflötenmanufaktur und des gleichnamigen Verlags hat in einer Ausgabe der deutschen Programmzeitschrift Hör Zu! einen bebilderten Aufsatz über das Alphorn entdeckt, in dem Michael Bredl erwähnt wird. Im August 1959 schreibt er an Bredl:

»Als Musikverleger habe ich wohl eine der größten Privatsammlungen von Musikinstrumenten aller Zeiten und aller Völker. Was mir aber fehlt, ist ein richtiggehendes Alphorn; seit Jahren bin ich auf der Suche nach solch einem Instrument.«

Bredl antwortet dem Firmengründer umgehend und betont, dass er sich über die Kontaktaufnahme freue. Bezüglich der Anfrage sei er aber »wenig begeistert, daß dieses alte Hirteninstrument, das seine Heimat nur in den Bergen hat, seine Reise in den nordd. Raum antreten soll.« Da es aber nun in eine Instrumentensammlung aufgenommen werden solle, so könne er ihm ein Alphorn in F-Stimmung aus Schweizer Fabrikation anbieten, das er gerade übrig habe. Dem Blockflötenfabrikanten Moeck mag der Volksmusikpfleger aus dem fernen Bayern wohl etwas kurios erschienen sein. Und so kommt die ironische Reaktion aus der Lüneburger Heide:

»Ja, ich finde es genauso bedauerlich, daß Celle so weit ab vom Allgäu liegt. Aber wenn das Tal nicht zum Berge kommt, so kann doch der Berg einmal zu Tal kommen. Wir haben hier auch Berge – der Berg, auf dem meine ›Alpenhütte‹ steht, 9800 cm ü. M.«

Schließlich tritt ein Alphorn, gut in einer Holzkiste verpackt, seine Reise nach Celle an – nicht ohne die mahnenden Worte Bredls, dass er ständig Anfragen von außen bekäme und bei Moeck eine einmalige Ausnahme gemacht habe:

»Allen diesen Wünschen kann grundsätzlich nicht entsprochen werden, weil das Alphorn ausschließlich nur auf den Alpen geblasen werden darf. Ihr Alphorn bildet hiermit eine Ausnahme. Es ist mir sehr recht, wenn Sie niemanden davon in Kenntnis setzen, daß Ihr Alphorn aus dem Allgäu kommt.«

Das Alphorn wird populär

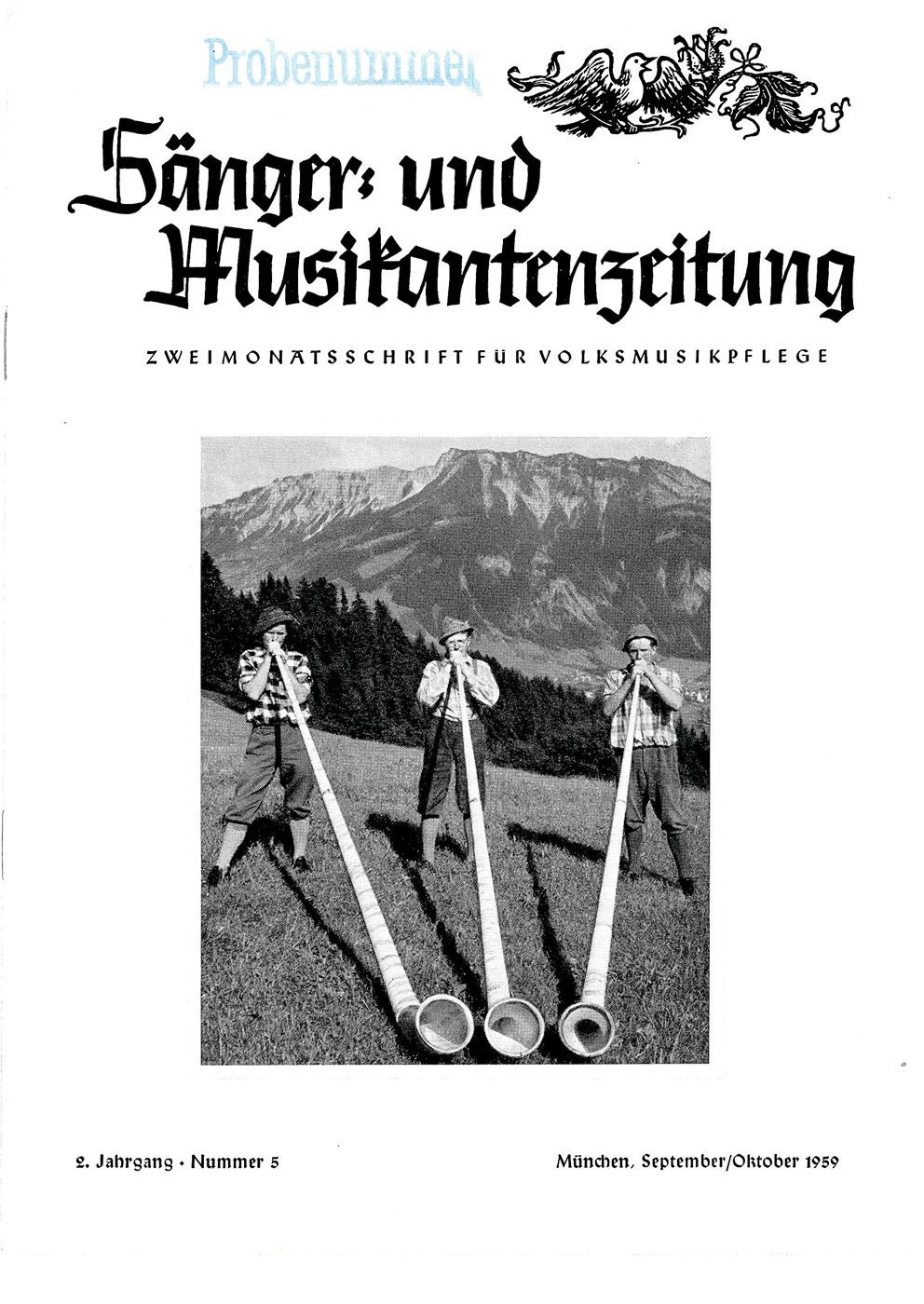

In einer der ersten Ausgaben der noch jungen Sänger- und Musikantenzeitung (des Vorgängermagazins zur »zwiefach«), findet das Thema Alphorn dann seinen ersten prominenten Platz. Das Titelbild des Hefts ziert ein gerade eben zusammengestelltes Trio aus Hindelang mit dem Titel »Alphornbläser auf den Höhen des Ostrachtales«. Außerdem gibt es einen umfangreichen Beitrag zum Thema Alphorn, in welchem Michael Bredl ausführlich die nachweisbare Tradition des Alphornspiels im Allgäu darstellt. Bald, so hoffe man, würde die Zeit kommen, in der »ein Blasen hüben und drüben, von Berg zu Berg« von einem lebendigen und bleibenden Volksbrauch im Allgäu künde.5

Im Winter 1961 greift die Sänger- und Musikantenzeitung wiederholt das Thema Alphornblasen im Allgäu auf. Der Artikel lobt, dass es – im Gegensatz zu anderen Regionen – im Allgäu nun offenbar geglückt sei, das Alphornblasen wieder einzuführen und dies vor allem »auf stille und bescheidene Weise« zu betreiben.6

Um es bereits vorwegzunehmen: Das wird so nicht bleiben. Die Protagonisten kommen nicht daran vorbei, zu akzeptieren, dass sich das Alphornblasen zu einem Boom entwickelt. Habe man zunächst vermeiden wollen, dass es zu einer Modewelle wird, so ist in späteren Jahren genau das eingetreten. Natürlich haben sich interessierte Musiker vorbei am Heimatbund Allgäu auf eigene Faust Instrumente besorgt und sich in Eigenregie mit dem Alphornblasen befasst. Auch postieren sich Alphornbläser mittlerweile nicht nur auf dem Berg, sondern finden sich natürlich auf Heimatabenden, zu Kurkonzerten oder auf dem Christkindlesmarkt wieder – und das nicht nur in den Bergen, sondern auch auf dem flachen Land.

Mittlerweile gibt es im Allgäu und in benachbarten Regionen zahlreiche, regelmäßig stattfindende Veranstaltungen, bei denen Alphornspieler zusammenkommen und teilweise in eindrucksvoller Anzahl ihre Kunst zum Besten geben. Beliebt ist das Allgäuer Alphorntreffen, das Michael Bredl in den Anfangsjahren eingeführt hat und zu dem sich heute nicht selten bis zu 300 Alphornbläser einfinden. Organisiert wird es mittlerweile vom Arbeitskreis Alphornblasen im Allgäu, einer Einrichtung der Euregio via salina.

Auch wenn die Väter der Alphorn-Idee angesichts der Entwicklung der letzten Jahrzehnte wohl die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätten – über eines können sie sich nicht beklagen: dass die einst von ihnen ausgestreuten Samen keine Früchte getragen hätten.

Aufmacher:

Anmerkungen:

- Die Autorin arbeitet gerade an einer ausführlichen Darstellung von Leben und Werk Michael Bredls. Sämtliche Brief-Zitate sind den Korrespondenzen aus dem umfangreichen Nachlass von Michael Bredl entnommen.

- vgl. Josef Focht, Die Geschichte des Alphorn-Spiels in Oberbayern, in: Werner Bauregger, Josef Focht, Erich Sepp, Das Alphorn in Oberbayern, München 1998 (Volksmusiksammlung und –dokumentation in Bayern, Schriftenreihe des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege e.V., Nr. E 10), S. 5.

- Vignau, Charlotte: Interview mit Hermann Regner, Puch bei Hallein, 22. 9. 2003.

- Michael Bredl (1915 –1999) wurde in den Jahren 1965/66 hauptamtlicher Volksmusikpfleger des Bezirks Schwaben und verrichtete die Tätigkeit von 1967 – 1985 noch im Nebenamt.

- Michael Bredl: Das Allgäu pflegt sein Alphorn wieder, in: SMZ, Jg. 2, Nr. 5, 1959, S. 69.

- Alphornbläser in Hindelang, in: SMZ, Jg, 4, Nr. 6, 1961, S. 119.

0 Kommentare