Text: Andreas Koll Fotos: Valentin-Karlstadt-Musäum, München

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begannen überall in Europa, auch in München, massenhaft Menschen aus ländlichen Gegenden in die Städte zu strömen. Die überschaubare Residenzstadt München mit etwa 82.000 Bewohnern im Jahr 1840 wurde zur Großstadt mit 640.000 Bewohnern im Jahr 1913. Eine Masse meist junger Leute begann, ihr Heil in der Stadt zu suchen. Doch die eigentliche Stadt und somit die bürgerliche Welt war ihnen verwehrt. So drängten sie in die Vorstädte. Diese verwandelten sich in Slums und platzten aus allen Nähten. Soziale Sicherheit gab es praktisch keine, die Menschen lebten mit der ständigen Angst, ins existenzielle Nichts zu stürzen. Zum Ende des 19. Jahrhunderts lebten die meisten Münchner als rechtlose Bewohner in den Elendsvierteln der Vorstädte und verdingten sich als Tagelöhner. Ihr Kapital war die pure Arbeitskraft, ihr Ziel der soziale Aufstieg. So entstand in den Vorstädten eine völlig neue Bevölkerungsschicht mit eigenen Bedürfnissen, Hoffnungen und Zielen. Die Volkssänger wurden zu ihrer Stimme.

Freizeit für alle

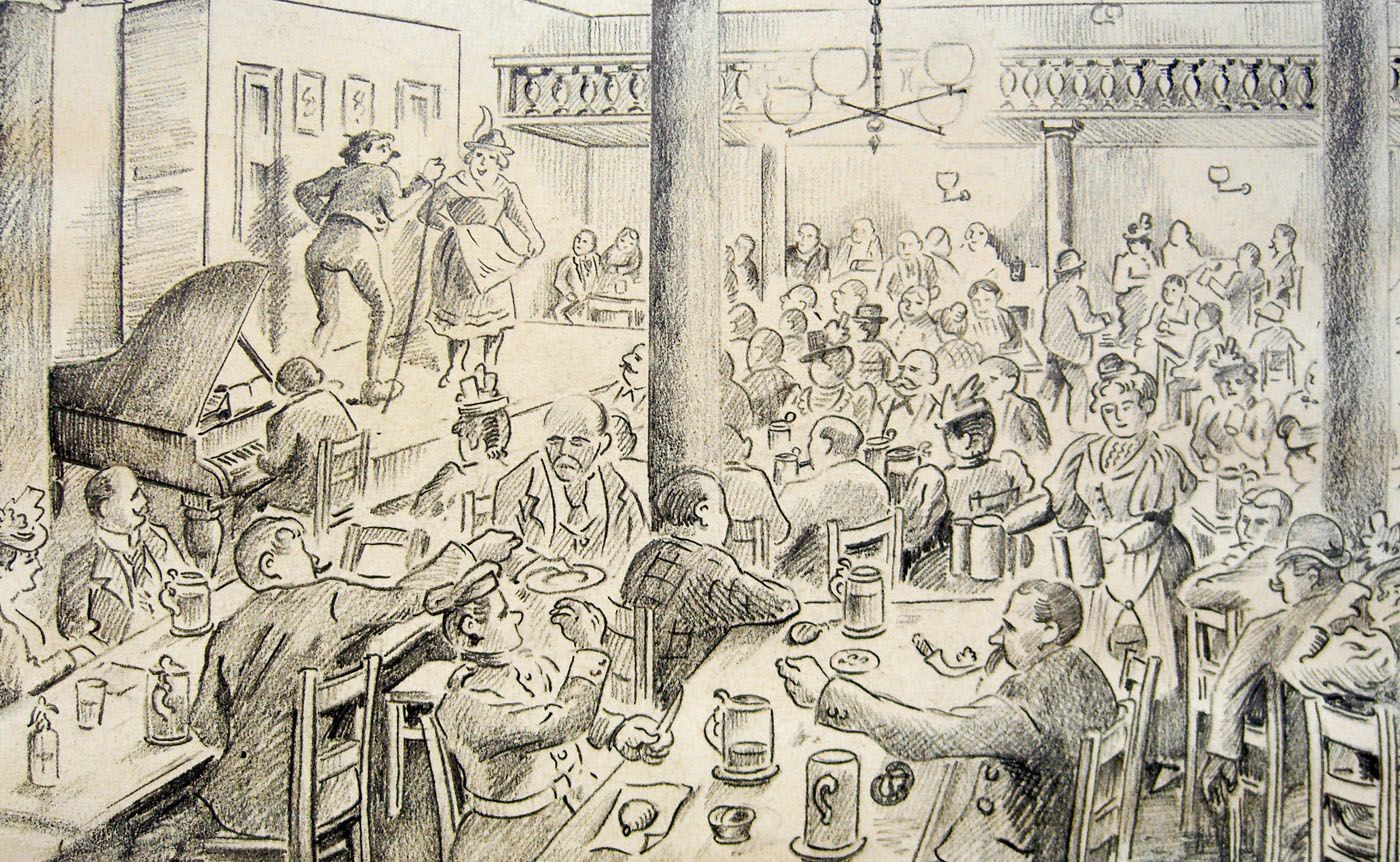

Doch die eigentliche gesellschaftliche Revolution gegen Ende des 19. Jahrhunderts war in der Stadt die Entstehung der Freizeit für alle. Das Leben auf dem Lande war noch geprägt durch bäuerliche Strukturen und gegliedert in Werktage, mit Arbeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, und in Sonn- und Feiertage. In der Stadt gab es nun feste (wenn auch meist unmenschliche) Arbeitszeiten und damit auch ein geregeltes Einkommen. Nach Arbeitsschluss bot sich dadurch plötzlich Raum für Freizeitbeschäftigungen. Für weite Kreise der städtischen Einwohnerschaft wurde der Freizeitgenuss zum eigentlichen Lebensinhalt. Dies ließ einen völlig neuen Gewerbezweig entstehen. In die Unterhaltung der einfachen Leute zu investieren, wurde zu einem der rentabelsten Geschäftszweige. Vergnügungstheater aller Art schossen aus dem Boden, Varietés mit internationalem Programm, wie etwa das Kolosseum, oder Singspielhallen wie das Apollotheater, mit typisch Münchnerischer Unterhaltung. Die Unterhalter der einfachen Leute nannten sich Volkssänger.

Die Volkssänger als Stimme der einfachen Leute

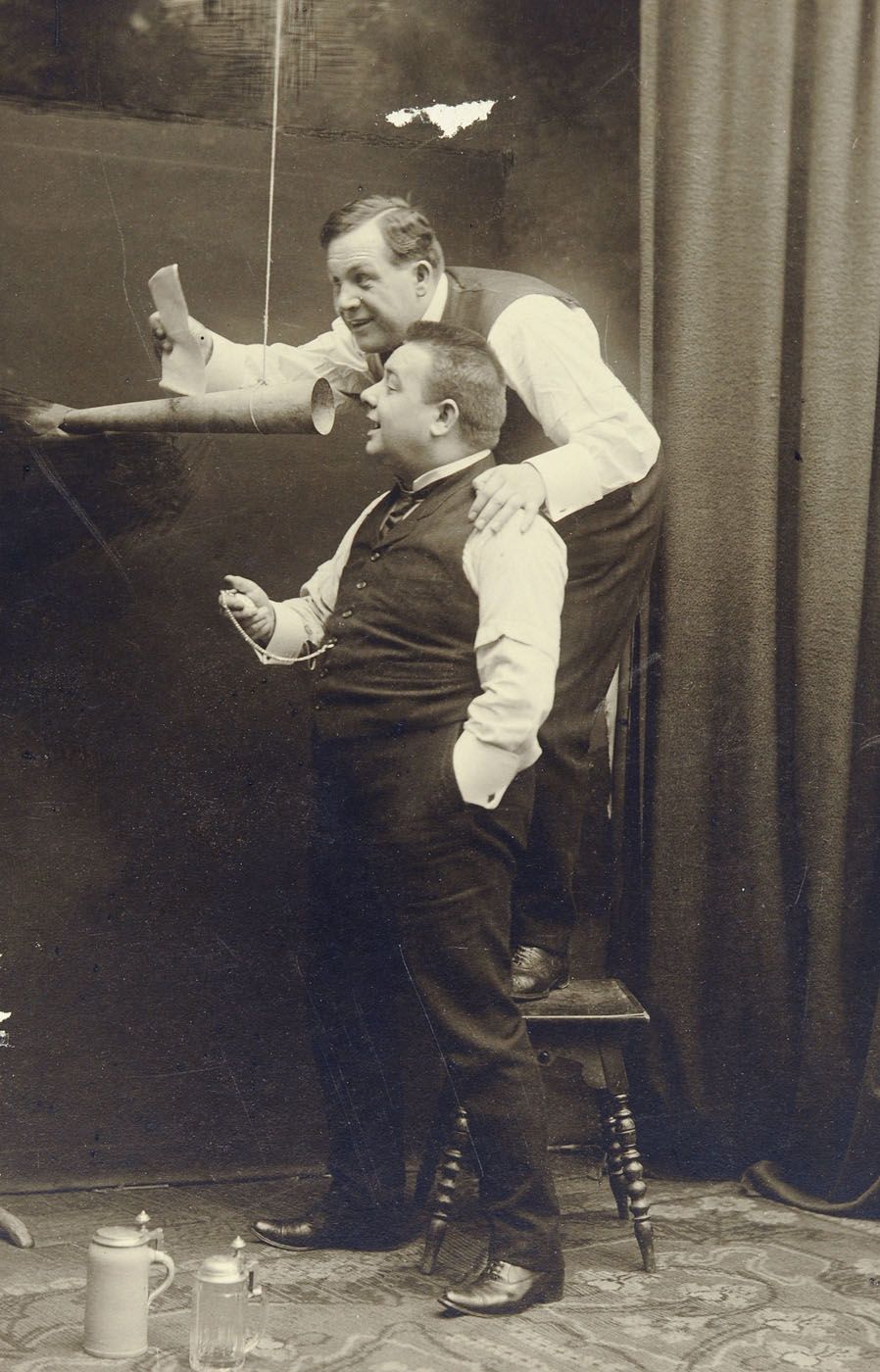

Die Volkssänger waren die Popstars von damals. Ihre Kunst entsprang den Slums der Vorstadt. Ihr Motto: »Wir wollen auf humoristische Weise die Lebenswirklichkeit der Menschen darstellen.« Volkssänger waren Spaßvögel, Komiker, ihr Reich waren die volkstümlichen Vergnügungsstätten der einfachen Leute: Wirtshäuser, Vorstadttheater, Singspielhallen und Varietés. Selten hatten sie eine künstlerische Ausbildung. Ihre Themen schöpften sie aus dem Milieu der Vorstädte, dem sie oft selbst entstammten. Sie erfanden stets wiederkehrende Figuren und Situationen, in denen sich das Publikum immer neu erkennen konnte. Hierbei schauten sie dem Volk auf’s Maul. Ihre Sprache war derb und roh, wie das Leben in der Vorstadt.

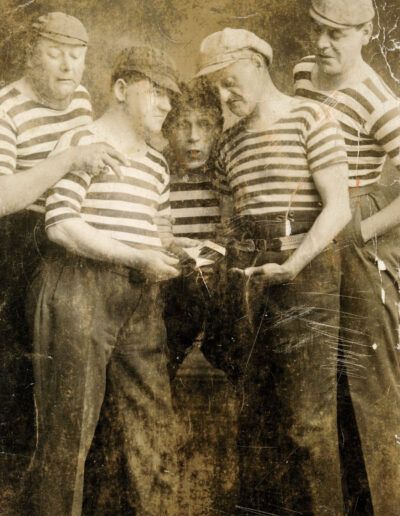

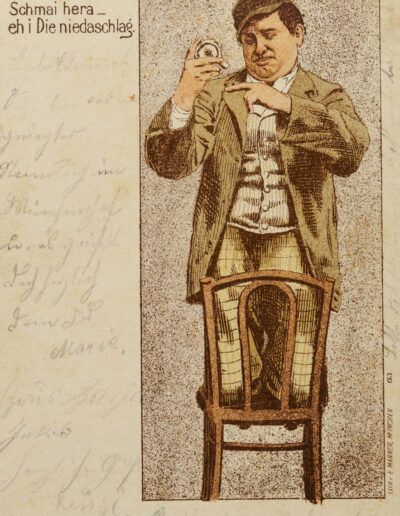

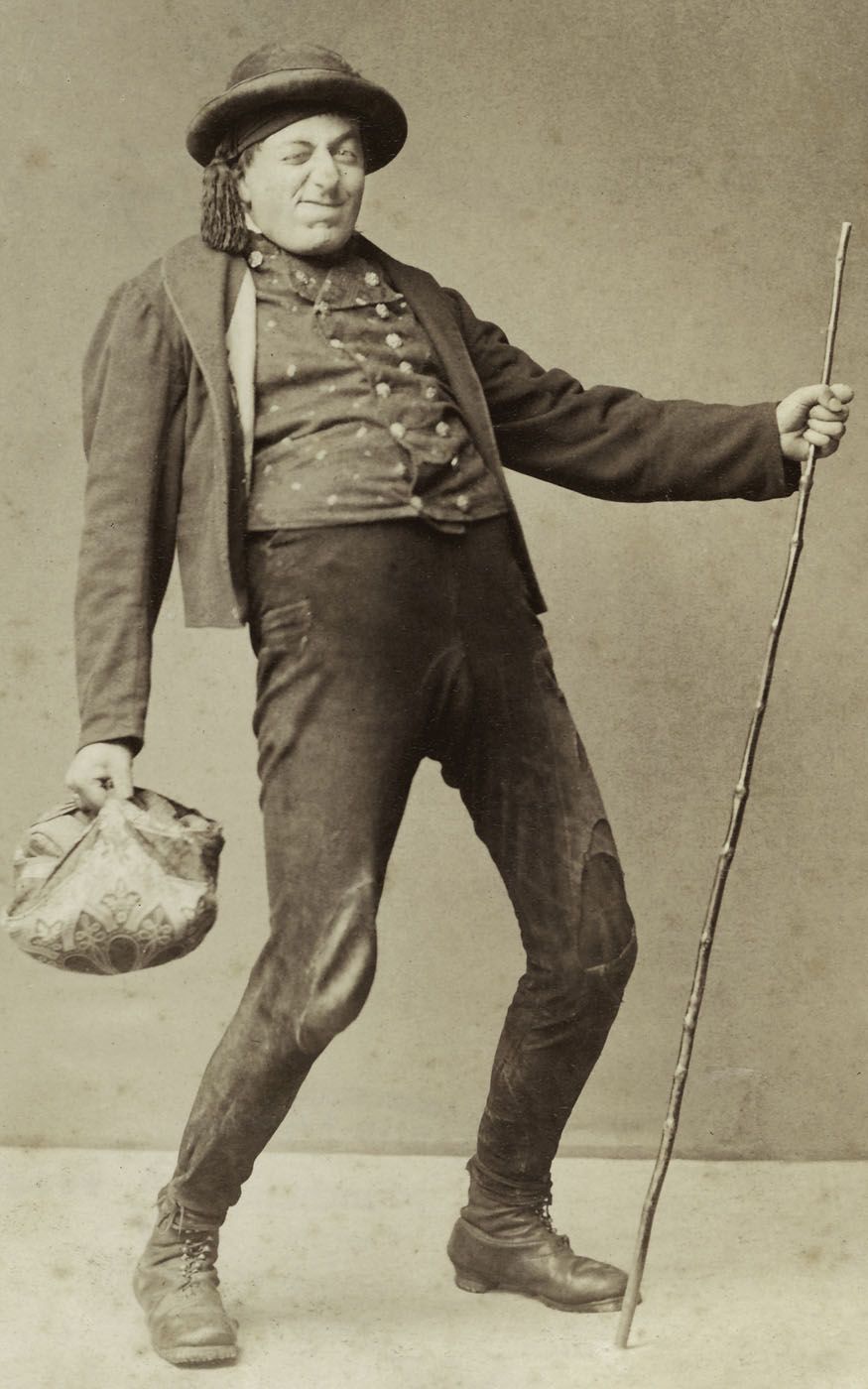

In ihren Geschichten beschrieben sie die Spannungen zwischen alten Werten und moderner Zeit, zwischen bürgerlicher Welt und Vorstadt und im Besonderen zwischen Stadt und Land. Sie erfanden Figuren wie den Kare und den Lucki oder den Stolz von der Au, Helden der Vorstadt, zwielichtige Gestalten, die mit Schläue und Leichtigkeit ihr Leben zu meistern versuchten. Leben wie Kare und Lucki , das bedeutete Opposition gegen jede Form bürgerlicher Moral, das war Sinnbild für die Freiheit aus der Not, die Freiheit derer, die sich durchs Leben schlagen müssen, die keine Rücksicht nehmen können auf Anstand oder gesellschaftliche Konvention. In diesen Vorstadttypen, jenseits aller bürgerlichen Zwänge von Moral, Anstand oder Arbeitsauffassung, fanden sich die Menschen der Vorstadt wieder. Sie suchten nach einer eigenen gemeinsamen Identität, stellten die Frage: Wer sind wir jetzt und wer sind die andern? Die zentralen Aussagen hierzu waren: »Hund’ samma scho!« und »Wir lassen uns nicht unterkriegen, von nichts und niemandem.« Die Figuren der Bühne wurden zu Idolen, wie etwa Der Schöne Kare des August Junker. Mit dessen Zeilen identifizierte sich damals eine ganze Generation.

»Hund’ samma scho!«

Abgrenzung zur eigenen Herkunft – und doch nicht auf Augenhöhe

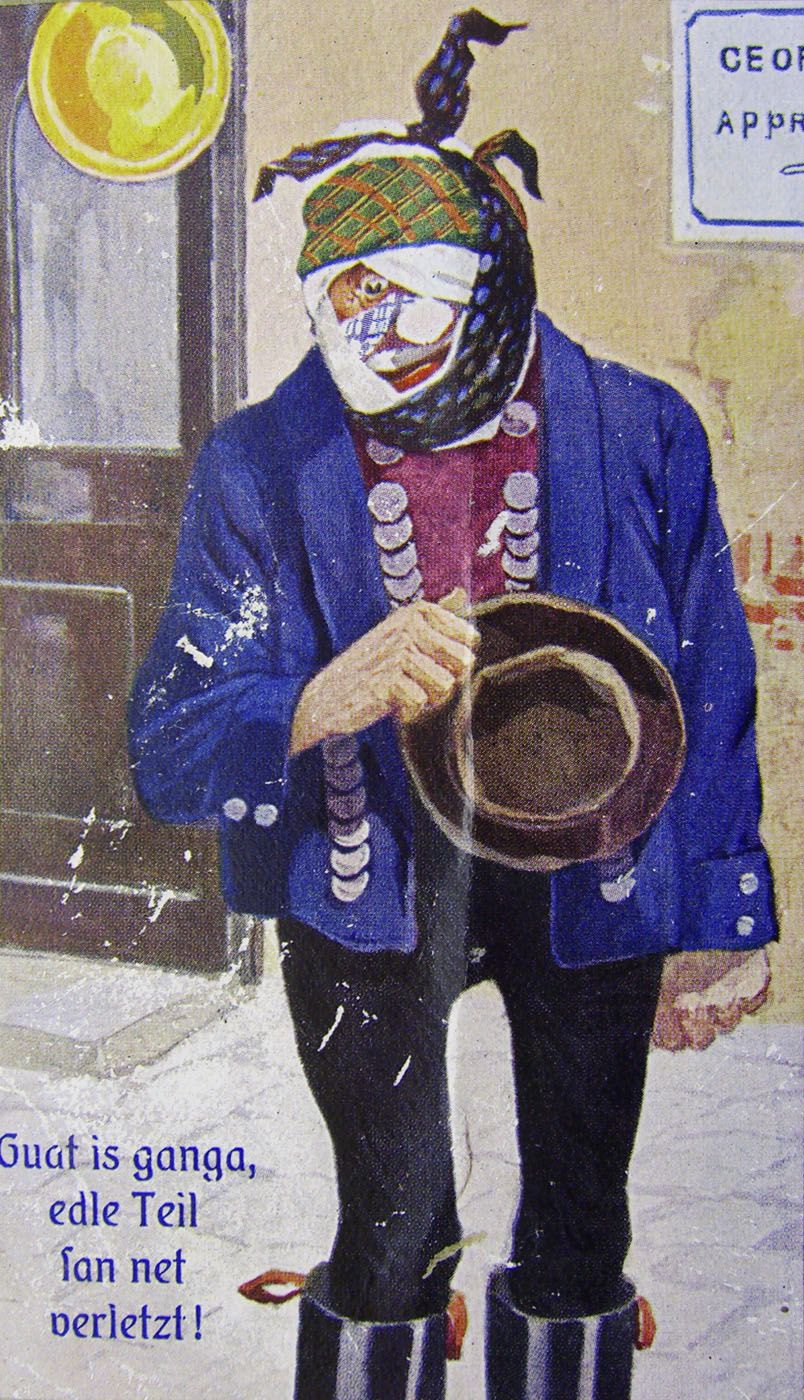

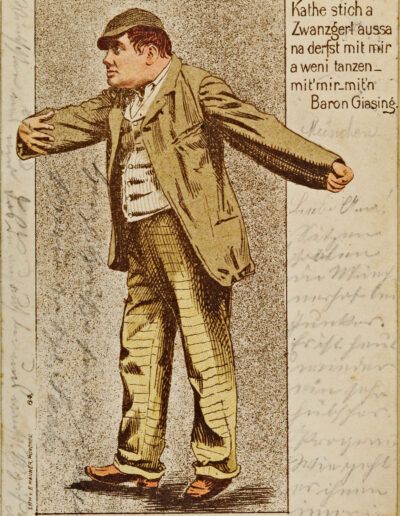

Zum andern erfanden sie die Rolle des G’scheerten, in der Tracht des Dachauer Bauern, des dummen und rückständigen Menschen vom Land, dumpfe Lackln, einfältig, des vernünftigen Sprechens nicht mächtig, trunksüchtig und rauflustig. Die Verspottung der Landbevölkerung hatte einen doppelten Zweck: zum einen wollte man sich von der eigenen Herkunft abgrenzen, um das eigene Selbstverständnis als neue Bevölkerungsgruppe zu formulieren, zum anderen ein Signal an die bürgerliche Gesellschaft senden: »Schaut, wir sind so wie ihr, auch wir verachten die Dummen vom Land.« Die bürgerliche Gesellschaft jedoch wollte sie nicht auf Augenhöhe als ihresgleichen akzeptieren, über die Rolle des Pöbels kamen sie meist nicht hinaus. Die Figur des G’scheerten wurde populär und zur Paraderolle mit unterschiedlichsten Facetten, vom dumpfen Lackl hin bis zum schlitzohrigen Opportunisten. Sich über ländliche Lebens- und Denkungsweisen lustig zu machen, wurde zum beliebtesten Allgemeinplatz der Münchnerischen Unterhaltung.

Bis zum Ersten Weltkrieg war Volkssänger-Unterhaltung in München das Massenvergnügen schlechthin, noch 1910 beherbergte die Stadt über 800 hauptberuflich gemeldete Volkssänger. Die Unterhaltung in Singspielhallen und Varietés unterlag strengen polizeilichen Auflagen. Jedes Theater, jeder Künstler musste ein Gewerbe anmelden. Jeder einzelne Programmpunkt war genehmigungspflichtig, alles, was zur Aufführung kam, musste von der Zensur genehmigt und dann wortgetreu aufgeführt werden, die Veranstaltungen wurden überprüft. Geboten wurden Nummernprogramme, zusammengesetzt aus vielen kurzen eigenständigen Handlungseinheiten. Jeder sollte sofort verstehen, worum es ging. Das Publikum saß an Tischen, aß und trank, der Saal war hell erleuchtet und laut. Ein Heer von Menschen war hier beschäftigt.

Neben professionellen Volkssängern trat eine Vielzahl an Freizeitunterhaltern hauptsächlich in Wirtshäusern auf. Wirtshäuser wurden zu den Zentren des gesellschaftlichen Lebens. Kein Gastwirt konnte damals auf die Belustigung seiner Gäste verzichten.

»Unterhaltung unterlag strengen polizeilichen Auflagen.«

Der Kare, der Lucki und der G’scheerte – Idole der Vorstadt

Die bedeutendsten Münchner Volkssänger waren Papa Geis und Anderl Welsch, August Junker und Alois Hönle. Papa Geis machte die Volkssänger-Unterhaltung in München gesellschaftsfähig und wurde zur Institution. Er war stets schwarz gekleidet; sein Humor war immer dezent und von pointierter Wortwahl. Frauenrollen besetzte er mit Damen-Imitatoren. Allabendlich trat er im Oberpollinger auf. Er starb am 3. März 1908 in München.

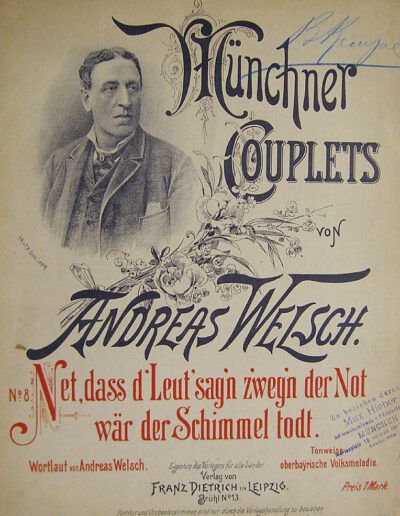

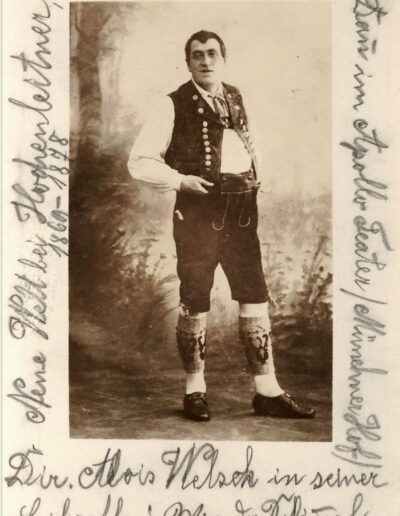

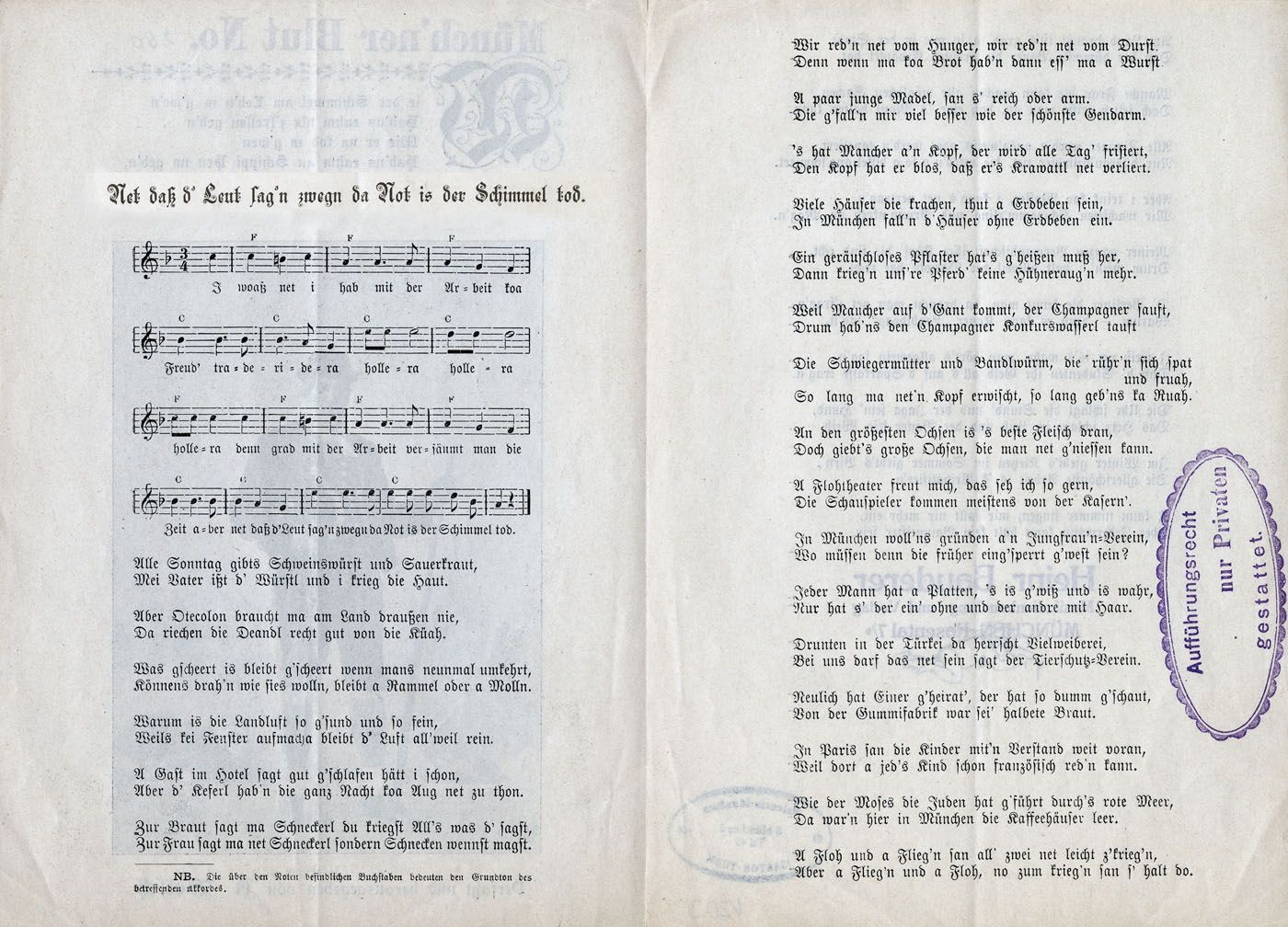

Anderl Welsch gab den Münchner Volkssängern ihre Paraderollen. Er erfand die Rolle des G’scheerten, des dummen und rückständigen Menschen vom Land, und ebenso die Figuren des Kare und des Lucki. Welsch wurde 1842 in Unterbiberg bei München geboren. Von 1869 bis 1878 trat er im Lokal Neue Welt auf, von 1878 bis 1890 im Bamberger Hof. Ab 1898 war er der Direktor des Apollotheaters. Er beendete seine Laufbahn 1905. Sein Couplet: Net dass d’ Leut’ sag’n, z’weg’n der Not wär der Schimmel todt ist die wohl bekannteste aller Volkssängerdarbietungen. Kein Abend in München verging, ohne dass irgendwo dieses Lied gesungen oder gespielt wurde.

Nach Anderl Welsch leitete das Duo August Junker und Alois Hönle die Geschicke des Apollotheaters weiter. Sie machten die Figuren des Kare und des Lucki zu den Idolen der Vorstadt schlechthin.

»Das Couplet entstammte dem Komödientheater.«

Die komplexe Kunst der Volkssängerdarbietung

Der klassische Abend in einem Volkssängerlokal bestand aus einer Eingangsmusik, gefolgt von einem humoristischen Solovortrag, meist des populärsten Künstlers im Ensemble. Dann kam ein Einakter, in dem die ganze Volkssänger-Gesellschaft auftrat. Zum Abschluss trug ein Ensemble-Mitglied Couplets vor. Dann war Pause. Der zweite Teil verlief wie der erste. Das Ende bildete ein großes Finale mit Abschlussmusik.

Couplets sind Lieder, bestehend aus thematisch völlig unterschiedlichen Strophen, verbunden durch einen gemeinsamen immer gleichen Strophenabschluss oder Refrain. So entsteht Doppeldeutiges, Hintergründiges. Das Couplet entstammte dem Komödientheater und hatte kommentierende Funktion. Der Schauspieler konnte während des Theaterstücks aus seiner Rolle heraustreten und sich mit einem Couplet direkt an das Publikum wenden, um so die Geschehnisse auf der Bühne näher zu erläutern, oder Verse zu Tagesangelegenheiten frei zu erfinden. Er konnte einer den Schlussvers johlenden Menge Sätze in den Mund legen, die er selbst nicht sagen durfte. Couplets waren bissig und hatten politisierende Funktionen.

Es gab Prosacouplets, Witzcouplets, Zungenfertigkeitscouplets, Charaktercouplets, Lachcouplets und vieles mehr. Und so funktioniert ein Couplet: ein Strophenabschluss wie »… hinten mager und vorn dürr«, kann sich zum Beispiel beziehen auf das Äußere eines Menschen, auf den durch das Steuerwesen gebeutelten Bürger, auf die geistigen Fähigkeiten der Beamtenschaft, oder auf die Spielweise einer Fußballmannschaft – und manchmal reicht schon die Nennung eines bekannten Namens und es entsteht Ironie.

Der Humoristische Vortrag, auch Soloszene genannt, war die Paradedisziplin eines jeden Volkssängers. Ein Humoristischer Vortrag bestand meist aus dem Auftrittslied, einem längeren Prosateil in der Mitte und einem resümierenden Schlussgesang. Daneben war auch die Duoszene sehr beliebt. Ihr Ablauf war ähnlich.

Einakter in kleinen Besetzungen bildeten den Kern eines jeden Volkssängerabends. Es ging um Komik und Witze, verpackt in standardisierten Handlungen mit typisierten Figuren, am Ende: Happy End und Sieg der Moral. Bei den Einaktern wirkte meist das ganze Ensemble mit. Viele Einakter spielten in einem ländlichen Milieu.

Druckerzeugnisse und Schallplatten machten die Couplets und Szenen der Volkssänger zur Massenware. Ihr Werke wurden in gedruckten Liederheften veröffentlicht. Diese bildeten eine wesentliche Einnahmequelle der Künstler. Urheberrecht gab es keines und man sagte, ein ideenreicher Volkssänger ernährte zehn andere mit. Ohne Liedhefte und Schallplatten und ohne Karl Valentin, der alles sammelte, was er zu den Münchner Volkssängern finden konnte, wäre dieser besondere Teil Münchnerischer Unterhaltungskultur heute vergessen. Und deshalb gibt es im Valentin-Karlstadt-Musäum eine eigene Volkssängerausstellung.

0 Kommentare