Text: Steffi Zachmeier Fotos: FrankenTourismus/Thomas Glomm, Rhön GmbH/Wolfgang Fallier, Wikipedie/Tilmann2007, Fränkisches Freilandmuseum Fladungen/Daniel Fergerson

Das ist lange bekannt: Wandern über Berg und Tal, durch Wald und Flur, tut sowohl dem Körper als auch der Seele gut. Die Landschaft, die Erlebnisse prägen sich ein und haben die Menschen immer wieder dazu angeregt, ihre Umgebung zu besingen. Im Fränkischen sind einige dieser Lieder weit verbreitet. Bezeichnenderweise hat gerade die wanderfreudige Rhön einige besonders beliebte Lieder zu bieten.

»Salto Mortale« am »Kniebrecherhang«

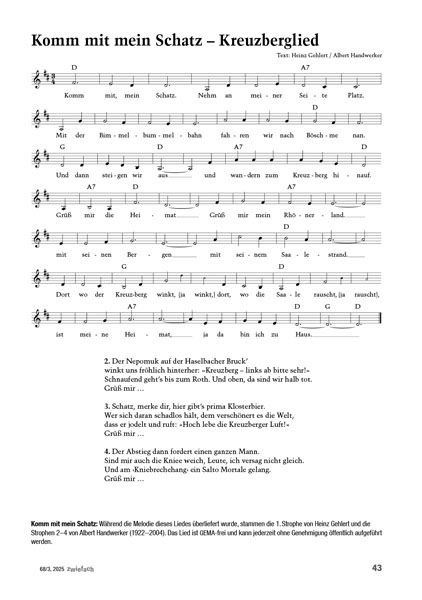

»Komm mit, mein Schatz!« Wer kann so einer Aufforderung schon widerstehen? Wozu wir hier im Kreuzberglied eingeladen werden, ist die Strecke von Bischofsheim in der Rhön zum Kloster Kreuzberg und zurück. Mit dem Text auf den Lippen lassen sich auf der Wanderung immer wieder genau die im Lied beschriebenen Wegmarken erkennen: Der nach links zeigende Nepomuk auf einer Brücke in Haselbach, eine genannte Gaststätte knapp unterhalb des Klosters und schließlich der »Kniebrecherhang«, der nach Genuss des Klosterbieres womöglich am besten mit einem »Salto Mortale« zu bewältigen ist.

Von Heinz Gehlert aus Würzburg sei die erste Strophe, berichten die Quellen. Über seine Person liegen leider keine weiteren Informationen vor. Regional bekannt ist jedoch der Verfasser der 2.–4. Strophe: Albert Handwerker (1922–2004) hat wohl auch die Melodie unter Verwendung einer bereits vorhandenen Volksweise dazugeordnet.

Der heimatverbundene Mann schrieb Gedichte, Geschichten und Theaterstücke in der ausgeprägten Mundart seiner Heimat Unterelsbach, einem kleinen Ort in der Rhön. Er nahm aktiv am Dorfleben teil, gründete eine überregional bekannte Trachten- und Singgruppe und ist dort unvergessen. Zu seinem 100. Geburtstag wurde ein besonderer Heimatabend veranstaltet und auch heute noch werden seine Bühnenstücke aufgeführt. Besonders geschätzt und gefeiert wird freilich sein bekanntestes Lied.

Noten: »Komm mit mein Schatz – Kreuzberglied«

- Youtube-Video: Die Rucksackmusikanten singen »Komm mit mein Schatz«. https://www.youtube.com/watch?v=bRd2F7oHslM

Bei einer Volksmusikveranstaltung im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen habe ich erlebt, wie sämtliche Gäste im vollbesetzten Wirtshaussaal das Kreuzberglied mit allen vier Strophen auswendig sangen. Besonders der Refrain eignet sich hervorragend zum Mitschmettern. Recht ungewöhnlich erscheint der zu einem ganzen Takt gedehnte Auftakt und auch das Marschieren im Takt fällt zur ¾-Zählweise nicht ganz so leicht.

Jüngst haben ein paar regionale Künstler einen Remix von dem Lied auf die Plattform Youtube gestellt. Albert Handwerker hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass sein Werk einmal im treibenden Techno-Rhythmus erklingen würde:

- Youtube-Video: oh.events x rhöner bluat feat. teager - DAS KREUZBERGLIED - DER REMIX: https://www.youtube.com/watch?v=fk2vJ1-nytM

»Ich weiß basaltene Bergeshöhn«

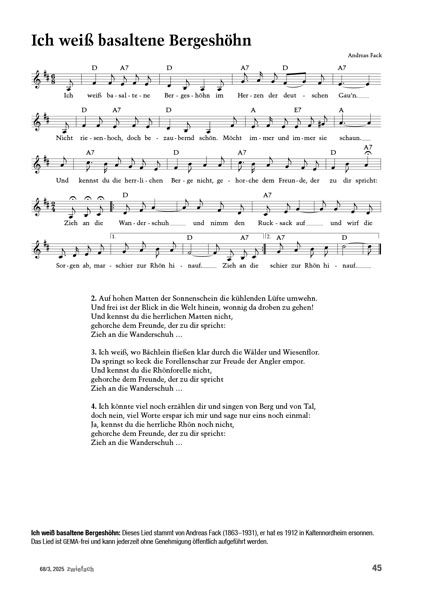

Andreas Fack (1863–1931) ist der Autor von zwei weiteren Rhönliedern, die weithin bekannt sind und viel gesungen werden. Er war Lehrer im thüringischen Rhönstädtchen Kaltennordheim und hat in diesem Zusammenhang auch einige Kinderlieder gedichtet. Sowohl eine Straße, eine Schule, als auch ein Karnevalsverein tragen dort seinen Namen. Im Ort Merkers, ebenfalls im Thüringer Teil der Rhön gelegen, wurde sein Geburtshaus als Andreas-Fack-Haus im Jahr 2006 zum Heimatmuseum, ist inzwischen jedoch wieder aufgelöst.

Eines seiner Lieder, das auch als das Rhönlied oder nach der letzten Zeile des Refrains Zur Rhön hinauf bezeichnet wird, gilt als die Hymne des Rhönklubs. Die regionalen Gebirgs- und Wandervereine wie der Spessartbund, Fichtelgebirgsverein, Fränkische-Schweiz-Verein u. v. m. betätigen sich ja auch kulturell recht aktiv. Einige haben eigene Liederbüchlein herausgegeben, z. B. das Rhönklub Liederbuch, zuletzt 2009 in 9. Auflage. Aus diesen Heften im Hosentaschen-Format, die meist keine Noten, sondern nur Texte enthalten, wird dann bei geselligen Gelegenheiten wie Lagerfeuern und Hüttenabenden gesungen. Auch im Internet finden sich solche Zusammenstellungen zum Ausdrucken.1

Die Melodie zu dem vom Autor gefertigten Liedtext soll bei einem feuchtfröhlichen Wirtshausabend in einer Runde von Stammtischbrüdern entstanden sein – und war angeblich alkoholbedingt gleich wieder vergessen worden. Da sie nicht niedergeschrieben war, habe sie am folgenden Tag erneut zusammengesetzt werden müssen, heißt es. Mit seinem schwungvollen Refrain ist das Lied jedenfalls ein echter Ohrwurm: Bei jedem Start in eine Wanderung haben die Zeilen ihren Platz: »Zieh an die Wanderschuh und nimm den Rucksack auf …«

Noten: »Ich weiß basaltene Bergeshöhn«

Rhönmarsch zum Tanzen

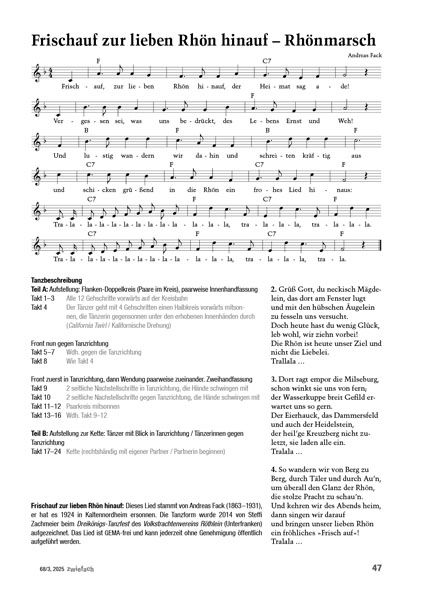

Ebenso schwungvoll erklingt der Refrain eines weiteren bekannten Liedes von Andreas Fack. Der Strophenteil, beginnend mit der Textzeile »Frischauf zur lieben Rhön hinauf«, gibt dem Lied mit seinem kraftvollen Rhythmus den Namen Rhönmarsch.

Die Tanzform zu dieser Melodie begegnete mir erstmals in den 2010er-Jahren im Umfeld des Volkstrachtenvereins Röthlein im Landkreis Schweinfurt. Wer den Tanz choreographiert hat, ist mir nicht bekannt. Für eine Neuschöpfung finde ich ihn gut gelungen, da die Tanzfiguren adäquat die Melodie-Elemente abbilden. Inzwischen wird der Rhönmarsch jedenfalls auch anderswo gern getanzt.

Frankenhymne im Maximilianeum

Das in Franken vermutlich bekannteste Wanderlied ist auch gleichzeitig die heimliche Nationalhymne: Wohlauf, die Luft geht frisch und rein. Joseph Victor von Scheffel (1826–1886) hat das Gedicht unter dem Titel Die Wanderfahrt im Sommer 1859 geschrieben, als er eine mehrwöchige Auszeit zur beruflichen Neuorientierung auf Schloss Banz verbrachte. Dabei unternahm er immer wieder Ausflüge und Wanderungen in die Umgebung. Vertont wurde der Text zwei Jahre später vom Würzburger Stadtkämmerer und Komponisten Valentin Eduard Becker (1814–1890), der in seiner Heimatstadt musikalische Spuren hinterlassen hat.

Welche Bedeutung das Lied bei frankophilen Leuten hat, wurde mir vor ein paar Jahren besonders deutlich bei einem Besuch im Maximilianeum in München. Die Ehrung eines verdienten Denkmalpflegers fand im Rahmen einer offiziellen Zeremonie und in Anwesenheit zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter einschlägiger Fachverbände und -vereine statt. Als die fränkische Musikgruppe, die den Akt im Plenarsaal des Bayerischen Landtags umrahmte, beim anschließenden Stehempfang das Frankenlied anstimmte, verstummten augenblicklich sämtliche Gespräche, die Teilnehmenden aus Franken standen aufrecht und sangen lauthals mit. Gäste aus anderen bayerischen Gegenden blickten auf das Geschehen eher verwundert.

Dabei ist der Textinhalt nicht auf Anhieb gefällig: Beschrieben wird das Leben eines Scholaren, das waren im Mittelalter akademisch gebildete Männer ohne Stellung, die umherzogen und sich – da schriftkundig – auf Märkten und bei anderen Gelegenheiten als Schreiber anboten. Ihr Ruf war offenbar nicht der beste. Das wird auch im Lied thematisiert, z. B. als der Akteur bei einer Wallfahrt, die ihm begegnet, nicht erwünscht ist. Eine weitere Textstelle schildert sogar den Einbruch im Keller eines Einsiedlers. Scheffel selbst hat natürlich ganz anders gelebt, aber durchaus im Stil der sog. Butzenscheibenromantik geschrieben. Das Gedicht ist also eher verklärend und gleichzeitig vermutlich ironisch gemeint. Von den meisten, die es singen, wird das wahrscheinlich nicht wahrgenommen und einige Stellen auch nicht verstanden. Das ist ja bei vielen Liedern so und tut dem Singen keinen Abbruch.

Den im Text erwähnten »heiligen Veit von Staffelstein« gab es übrigens nie. Wahrscheinlich setzte Scheffel dem Eremiten Ivo Hennemann mit seinem Lied ein Denkmal. Eine weitere Ungenauigkeit: Der heilige Kilian ist nicht wirklich der Schutzpatron der Winzer – das wäre St. Urban – sondern zusammen mit Kolonat und Totnan einer der drei iroschottischen Missionare und Märtyrer, die vor allem in Unterfranken als Frankenheilige verehrt werden.

Es gibt da dennoch starke Textstellen, die auch heute ansprechen und die Bedeutung des Liedes zu erklären vermögen: Der Aufruf zum Losziehen, die Nennung vom »Land der Franken« und in der zweiten Strophe die Aussicht auf einen goldenen Herbst mit guter Ernte und Weinlese machen das Lied auch bestens in der Gegenwart singbar. Und wer schon einmal bei guter Sicht auf dem Staffelberg gestanden ist, kann sicherlich die vierte Strophe gut nachvollziehen. Das erhebende Gefühl, von dort oben aufs Maintal und die umgebende Landschaft zu blicken, ließ auch mich schon wünschen: »Ich wollt, mir wüchsen Flügel!«

Noten: »Frischauf zur lieben Rhön hinauf – Rhönmarsch«

- Youtube-Audio: Der Botho-Lucas-Chor singt den Rhönmarsch, 1963. https://www.youtube.com/watch?v=2m2Oekz9zrY

Anmerkung

- Z. B. Schäfer, Heidi (2015): Liederheft. Petersberg: Rhönklub Zweigverein Petersberg e.V. http://rhoenklub-petersberg.de/wp-content/uploads/2015/03/liederheft.pdf (zuletzt aufgerufen: 7. März 2025). Heidi Christ hat jüngst im Heft 192 der Fränkischen Volksmusik Blätter auf die urheberrechtliche Problematik solcher Lied-Zusammenstellungen hingewiesen.

0 Kommentare