Text: Wulf Wager Fotos: Wikipedia, AdobeStock, Archiv Wager

Wenn sich ein junger Mann – oder seltener auch eine junge Frau – in schwarzer Schlaghose, Weste, weißem Hemd, Melone und Wanderstock auf den Weg macht, beginnt eine Reise, die so einzigartig ist wie ihr Ziel offen: Die Walz. Eine jahrhundertealte Tradition deutschsprachiger Handwerker, bei der Gesellen nach Abschluss ihrer Ausbildung auf Wanderschaft gehen, um ihr Handwerk zu vertiefen, ihre Persönlichkeit zu festigen und die Welt kennenzulernen. Die Walz ist kein Ausflug. Sie ist eine Zeit der Regeln, der Rituale und der Rückbesinnung. Eine bewusste Zäsur. Und ein Abenteuer auf eigene Faust – mit wenig Gepäck, viel Geschichte und offenem Herz.

Der Anfang: Abschied mit Klatsch und Reim

»Drei Jahre und einen Tag ziehst du hinaus,

dem Wind entgegen, das Herz voller Mut,

getragen von der Kameradschaft unsrer Zunft,

auf dass dich Ehrbarkeit und Treue stets behut.«

So beginnt ein Spruch, den viele Gesellen bei ihrer Lossprechung hören. Die Worte klingen feierlich – und das sind sie auch. Denn bevor ein Geselle auf die Walz geht, muss er einiges hinter sich lassen. Die Bedingungen sind klar: Der Wanderwillige muss den Gesellenbrief in der Tasche haben, unverheiratet, kinderlos und schuldenfrei sein. Viele Zünfte setzen ein Mindestalter voraus, meist 21 Jahre. Maximalalter ist 30. Die Trennung von der Heimat ist keine Metapher, sondern wörtlich gemeint: Während der gesamten Wanderschaft ist ein Abstand von mindestens 50 Kilometern zur Heimat einzuhalten. Diese Bannmeile darf erst nach Ablauf der Walz wieder betreten werden. Zwischenzeitlich ist der Wanderer ein Fremder im Gegensatz zu einem Einheimischen, der die Walz schon hinter sich hat.

Wenn es los geht, wird die Zunftkleidung, die Kluft angelegt: schwarze Cordhose mit Schlag, Weste mit acht Perlmuttknöpfen – für jede tägliche Arbeitsstunde einer –, Jackett mit sechs Knöpfen, für jeden Arbeitstag einer, weißes Hemd, die Staude, schwarzer Hut – meist eine Melone oder ein Schlapphut, je nach Beruf. Dazu kommt die sogenannte Ehrbarkeit, eine Krawatte, die die Zugehörigkeit zu einem Schacht bezeugt. In manchen Schächten kommt ein Ohrring dazu – links getragen, als Zeichen eines Versprechens. Zimmerer stechen das Loch gerne mit Hammer und Nagel, desinfiziert mit Schnaps. Auch so ein Ritual. Und wenn dann bei einer Rauferei der Ohrring rausgerissen wurde, wurde man unversehens zum Schlitzohr. Die meisten Wandergesellen sind Zimmerer. Aber auch andere Berufe, insgesamt rund 35 gehen auf die Walz. Tischler, Maurer, Dachdecker, Steinmetze, Holzbildhauer und andere.

Der Abschied erfolgt einem alten Brauch folgend. Oft am Ortsschild, auf einem Brückenkopf oder Hügel. Der Geselle wird verabschiedet von Familie, Freunden, Lehrmeistern. Dann klettert er über das Ortsschild und springt in die Arme seiner auf der anderen Seite angetretenen Zunftgesellen, die ihn auffangen. Der Blick geht nicht zurück. Denn wer die Walz antritt, trennt sich mit Ernst. Der Wanderstab, der sogenannte Stenz, wird ihm übergeben, oft mit Gravur oder Spruch. Ebenso das Wanderbuch – eine Art Reisetagebuch mit offiziellem Charakter, in das unterwegs Arbeitsnachweise, Meisterstempel und Erfahrungen eingetragen werden. Seine Siebensachen trägt der Handwerksgeselle in einem Charlottenburger genannten, zusammengewickelten Tuch. Handy ist verboten.

Gesellenlieder als Soundtrack des Abschieds

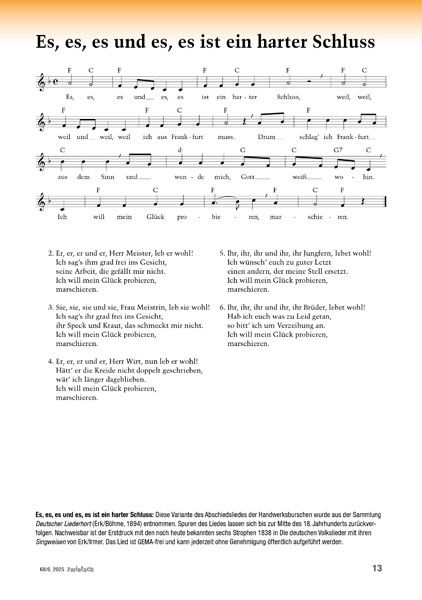

Kein Wandergeselle zieht ohne Lied. Besonders bekannt ist das Gesellenlied Es, es, es … es ist ein harter Schluss, das aus dem 19. Jahrhundert stammt. Die erste Strophe lautet:

»Es, es, es und es, es ist ein harter Schluss,

Weil, weil, weil und weil, weil ich aus Frankfurt muss.

Drum schlag ich Frankfurt aus dem Sinn

Und wende mich, Gott weiß wohin.

Ich will mein Glück probieren,

Marschieren.«

In sechs Strophen verabschiedet sich der Geselle von allem, was ihm vertraut ist: dem Meister, der Meisterin, dem Wirt, den Mädchen, den Brüdern und der Stadt selbst. Die Texte sind mal ironisch, mal rührend, mal trotzig. Und immer klingt die Melodie des Aufbruchs mit: »Ich will mein Glück probieren – marschieren.«

Solche Lieder begleiten die Gesellen auf ihrem Weg. Sie werden gesungen beim Wandern, beim Ankommen, bei Schallertreffen – geselligen Zusammenkünften von Wandergesellen, bei denen gesungen, erzählt, getrunken und erinnert wird. Das Schallern ist dabei mehr als Unterhaltung. Es ist gelebte Zunftkultur, kollektives Gedächtnis, musikalische Identität.

Klatsch auf Takt – der Zimmererklatsch

Wer einmal zwei Wandergesellen beim sogenannten Zimmererklatsch gesehen hat, versteht sofort: Hier geht es um mehr als Rhythmus. Zwei Männer stehen oder sitzen sich gegenüber. Im Takt klatschen sie auf Oberschenkel, Hüfte, Brust, über Kreuz auf die Hände des Gegenübers – und wieder zurück. Alles folgt einem präzisen Schema. Dieser Tanz, wenn man ihn so nennen will, ist Ausdruck von Disziplin, gegenseitiger Rücksichtnahme und handwerklicher Präzision. Wer auf dem Dachstuhl arbeitet, muss sich auf den anderen verlassen können. Der Klatschritus symbolisiert dieses Vertrauen. Oft wird der Zimmererklatsch bei Lossprechungen, Treffen oder Festen zelebriert. Und nicht selten endet er im Gelächter der Umstehenden – denn wenn der Takt nicht stimmt, fliegen die Hände daneben. Bei Richtfesten wird der Zimmererklatsch auch auf dem Giebel des Daches zelebriert.

Der Zweier-Klatsch

Bei dieser Version sitzen sich zwei Gesellen auf Stühlen gegenüber und schlagen die sechs Takte wie folgt:

Takt 1: beide Hände auf die eigenen Knie schlagen.

Takt 2: beide Hände in die eigenen Hüften stemmen.

Takt 3: beide Hände selbst ineinander klatschen.

Takt 4: mit der rechten Hand gegen die rechte Hand des Kontrahenten.

Takt 5: mit der linken Hand gegen die linke Hand des Kontrahenten.

Takt 6: mit beiden Händen gleichzeitig gegen beide Hände des gegenüber.

Takt 7: und somit wieder der 1. Takt: mit beiden Händen auf die eigenen Knie.

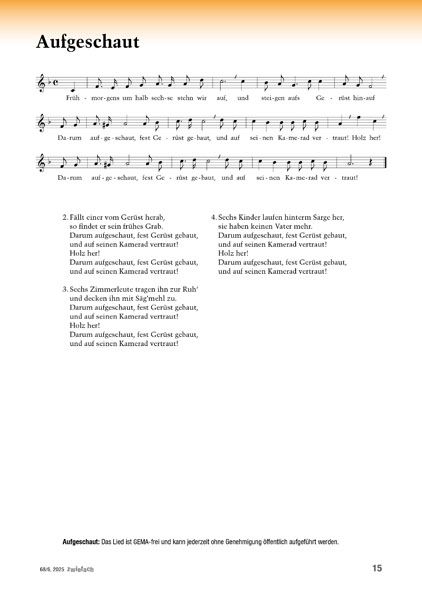

Der Vierer-Klatsch ist praktisch ein doppelter Zweier-Klatsch, bei dem sich über Kreuz jeweils zwei Gesellen gegenübersitzen und um einen Takt zeitversetzt klatschen. Eines der Lieder zum Zimmermannsklatsch ist Aufgeschaut.

Mit Gunst und Erlaubnis – das Herbergsritual

Ein Wandergeselle reist nicht wie ein Tourist. Er geht zu Fuß oder per Anhalter. ÖPNV ist verpönt. Kommt er in eine neue Stadt, sucht er zuerst eine Gesellenherberge oder Zunftstätte auf. Doch Einlass bekommt nur, wer die Regeln kennt. Dreimal klopft er mit dem Stenz an die Tür. Dann folgt der traditionelle Gruß: »Mit Gunst und Erlaubnis! Ein fremder Handwerksgeselle bittet um Einlass wegen des Handwerks!« Drinnen wird geprüft, meist von zwei Sekundanten. Nur wer sich korrekt vorstellt, seinen Schrieb (Empfehlungsbrief) vorweisen kann und zünftig gekleidet ist, darf eintreten. Dann gibt es einen Begrüßungstrunk – und mit Glück ein Bett. Am nächsten Tag folgt die Vorsprache beim Meister: »Gott grüße Sie, ehrbarer Meister …« Der Geselle fragt formell um eine »ehrbare Beförderung« – also eine Arbeit. Wird er angenommen, bleibt er für ein paar Tage, Wochen oder selten auch Monate. Wird er abgewiesen, bedankt er sich – oft mit einem Dankesvers – und zieht weiter.

Wanderjahre: Lernen auf Schritt und Tritt

Das Ziel der Walz ist einfach – und hochgesteckt: Lernen. Wer unterwegs ist, soll neue Techniken kennenlernen, andere Betriebe, neue Menschen, Materialien, Stile. Nicht wenige Gesellen arbeiten in zehn, zwölf oder noch viel mehr verschiedenen Werkstätten in drei Jahren. Jeder Eintrag im Wanderbuch dokumentiert den Fortschritt, mit Stempel, Unterschrift und meist einem kurzen Zeugnis. Gleichzeitig geht es auch um Persönlichkeitsbildung. Die Walz fordert und formt. Der Geselle lernt, sich durchzuschlagen, zu improvisieren, zu verzichten. Wer auf der Walz ist, lebt von Mund-zu-Mund-Propaganda, Tipps anderer Gesellen und der eigenen Bereitschaft, sich einzulassen.

Rückkehr: Das Ende der Wanderschaft

Nach drei Jahren und einem Tag ist es so weit. Der Geselle darf zurückkehren. Wieder gilt: nicht einfach so, sondern mit Symbolik. Am liebsten durchschreitet er erneut einen Ort, klettert erneut über ein Ortsschild, um das Ende seiner Reise zu markieren. Die Rückkehr wird gefeiert. Oft in der Familie, mit Freunden, mit der Zunft. Der Wanderstab wird beiseitegestellt, das Wanderbuch vorgezeigt, die Kluft abgelegt. Manchmal wird auch symbolisch eingegraben, was den Weg begleitet hat – etwa ein Flachmann mit Schnaps, der auf der Heimreise vergraben und später mit der Familie gemeinsam ausgegraben wird. Viele Gesellen beginnen danach die Meisterausbildung, gründen eine Familie, ein Unternehmen oder gehen noch einmal auf die Reise. Berühmte Namen waren einst auf der Walz: Robert Bosch, Friedrich Ebert, August Bebel, Albrecht Dürer, Adolph Kolping, Adam Opel oder Hans Sachs.

Die Walz in kulturellen Bezügen

Die Walz hat nicht nur Spuren in der Lebenswelt der Handwerksgesellen hinterlassen, sondern auch in Kultur und Kunst. Schon der Name des australischen Volksliedes Waltzing Matilda spielt auf das auf die Walz gehen an. Reinhard Mey widmete 2007 dem alten Brauch mit Drei Jahre und ein Tag ein Lied, und Gustav Mahler ließ in seinen Liedern eines fahrenden Gesellen die Melancholie und Sehnsucht der Wanderschaft anklingen. Auch Märchen wie Das tapfere Schneiderlein, Tischlein deck dich! oder Hans im Glück erzählen von Handwerkern, die in die Fremde ziehen. Sogar ein Brettspiel – Müller & Sohn – erinnert heute noch an jene Zeit, als Gesellen die Welt zu Fuß eroberten.

Warum sich heute noch jemand auf die Walz macht?

In einer Zeit, in der man die Welt auf dem Bildschirm erkunden kann, scheint die Walz anachronistisch. Und doch: Jedes Jahr ziehen immer noch mehrere hundert junge Menschen los – vor allem Zimmerer, Steinmetze, Maurer, Dachdecker. Manche schließen sich traditionellen Schächten wie den rechtschaffenen fremden Zimmerern an, andere gehen als Freireisende. Alle eint der Wunsch, Handwerk und Horizont zu erweitern. »Es braucht Mut«, sagt ein ehemaliger Wandergeselle, »aber man bekommt etwas zurück, das kein Studium, kein Job, kein Urlaub bieten kann: Freiheit. Verantwortung. Und das Gefühl, wirklich unterwegs zu sich selbst zu sein.« Die Walz ist kein Selbstzweck. Sie ist gelebte Kultur, gelebtes Handwerk. Eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und ein Beweis dafür, dass alte Wege manchmal die besten sind, um neue Ziele zu erreichen. 2025 wurde die Handwerksgesellenwanderschaft in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Siehe auch: »Es, es, es und es, es ist ein harter Schluss«

0 Kommentare