Text: Anna Engl Fotos: Salzburg Museum, Melanie Wressnigg

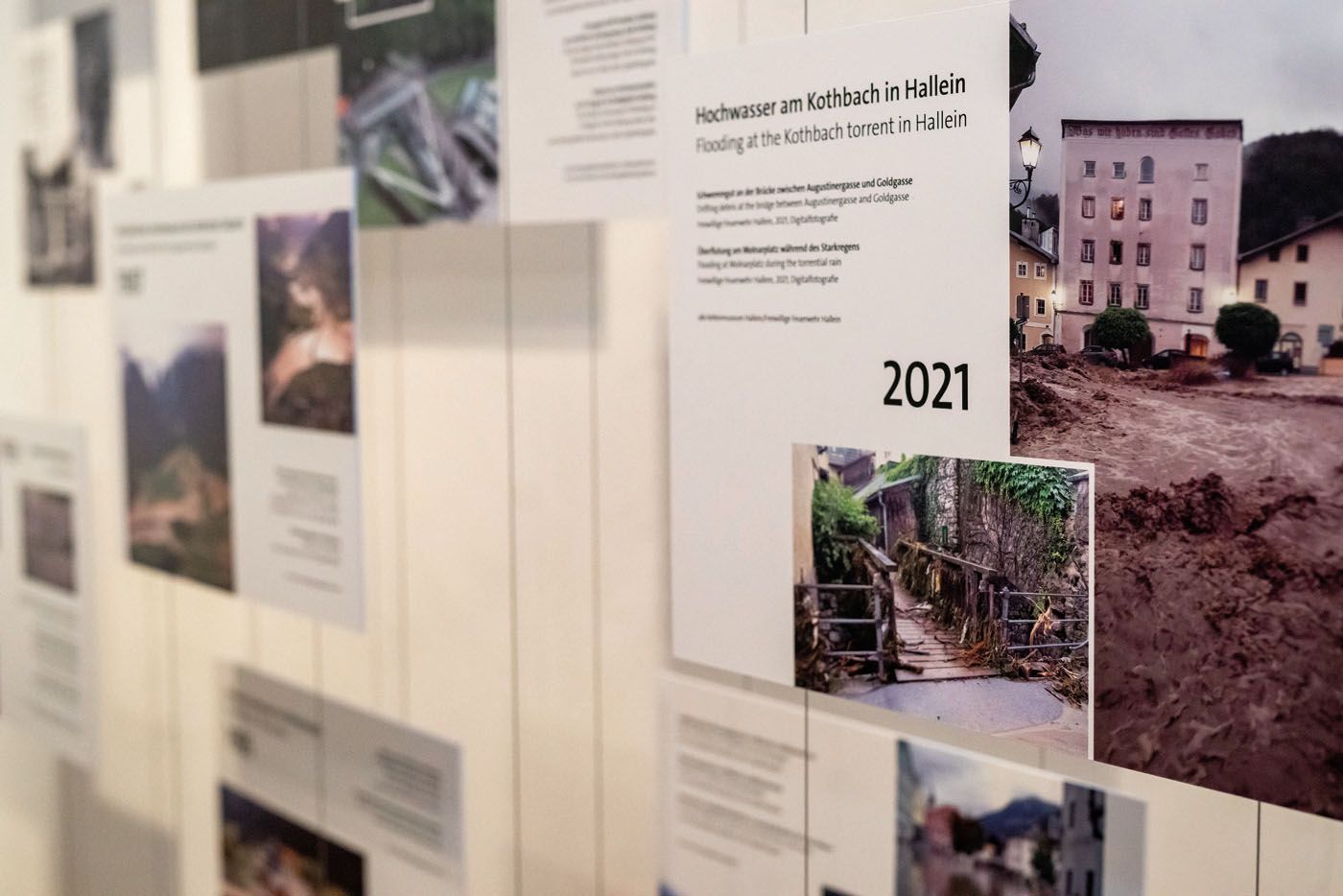

Eine aktuelle Ausstellung im Volkskunde Museum im Monatsschlössl in Salzburg setzt sich mit dem menschlichen Umgang mit Wasser auseinander. Wasser ist lebensnotwendig und lebensbedrohlich zugleich: Menschen brauchen, genießen und fürchten es. Extreme Wetterereignisse werden als Gefahr wahrgenommen und nehmen mit dem Klimawandel zu. Die Ausstellung thematisiert gegenwärtige und historische Versuche, das Wasser zu kontrollieren. Historische Votivbilder zeugen von Unwettern und Hochwasserkatastrophen. Wettervorhersagen, hydrologische Messungen, Hochwasserschutzbauten und Krisenpläne sorgen für ein Sicherheitsgefühl, das im Ernstfall auf die Probe gestellt wird.

Objekte aus den Sammlungen des Salzburg Museums geben Einblicke in die Lebenswelten des 18. bis 20. Jahrhunderts. Sie treten in Dialog mit gegenwärtigen Erzählungen von Hochwasser-Betroffenen, Einschätzungen von Experten und Einsatzkräften sowie aktuellen Daten zum Wasserverbrauch in Salzburg und Österreich. So geben Ausstellung und Katalog vor allem die Möglichkeit, dem Element Wasser bewusster zu begegnen und den eigenen Umgang mit ihm zu reflektieren oder gar zu hinterfragen.

Fürchten und schützen

Gerade extreme Wetterereignisse führen Menschen die eigene Ohnmacht vor Augen. Wie Kulturwissenschaftler Helmut Groschwitz zusammenfasst, wurde der Himmel kulturübergreifend sowohl als Sitz der Götter als auch des Wetters gesehen. Die Vorstellung einer Verbindung von Wetter und Übernatürlichem bildet auch die Grundlage dafür, das Wetter über die Anrufung des Überirdischen beeinflussen zu wollen.1

Im 16. und 17. Jahrhundert wurden Wetterereignisse als das Wirken überirdischer Kräfte erklärt, Unwetter wurden als Warnungen Gottes gedeutet. Noch bis in das 19. Jahrhundert gab es Deutungen von Blitzschlag und Hagel als göttliche Strafe für sündhaftes Verhalten. Jedoch trat zwischen 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts nach und nach ein Wandel weg von theologischen, magischen und astrologischen hin zu naturwissenschaftlichen Deutungen ein. Erst mit zunehmenden technischen Erfindungen der Meteorologie (z. B. Messinstrumente wie Thermo-, Hygro- und Barometer), systematischen Wetterbeobachtungen und -aufzeichnungen wurden Wetterphänomene allmählich natürlichen Regeln folgend wahrgenommen.2

Wetterkerzen, Hersteller unbekannt, 19. Jh., Pech, Wachs, Hirsekörner, Blüten, Papier [Salzburg Museum, Inv.-Nr. 388-25]:

Bei Unwettergefahr ins Herdfeuer geworfen, sollen solche Stäbe das Haus vor Unheil bewahren. Das Verbrennen von geweihten Naturmaterialien wie Palmkätzchen oder Holzscheiten wird seit dem Mittelalter praktiziert.

Dem Gefühl, der Witterung ausgeliefert zu sein, steht die Sehnsucht gegenüber, sie zu beeinflussen. Eine große Vielfalt an Gegenständen und Praktiken mit größtenteils theologisch-magischem Hintergrund belegt dieses Verlangen. So gilt die Anrufung von Heiligen zum Schutz vor Gewitter, Hagel und Blitzschlag als hilfreich: In Gebeten werden etwa die Hl. Agatha oder der Hl. Donatus um Hilfe gegen Blitz und Unwetter angerufen. Der Legende nach sei jener Jesuit, der Donatus’ Gebeine 1562 nach Münstereifel übertragen hatte, zwar vom Blitz getroffen, jedoch nicht verletzt worden.3 Als Wetterheilige gelten auch die Heiligen Johannes, Paulus und Medardus sowie der Erzengel Michael.

Unter dem Schutz des Wettersegens

Ein zentrales Objekt und Ausgangspunkt der Ausstellungsidee ist der sogenannte Wettersegen. Ein Wettersegen ist meist ein rundes Amulett mit einer Vielzahl von Schutz- und Abwehrmitteln – eine Art Rundumversicherung gegen Unwetter und Unheil für ein ganzes Gebäude und die Hausgemeinschaft. Darin sind kirchlich geweihte Gegenstände (sog. Sachsakramentalien) sowie Nachbildungen von Wallfahrtsandenken und Gnadenbildern (sog. Devotionalien) collageartig kombiniert. Wie Theologe und Volkskundler Christoph Kürzeder belegt, wurden die ältesten erhaltenen Wettersegen in Klöstern im süddeutschen Raum in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gefertigt. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts lässt sich die größte Verbreitung feststellen.4 Sowohl die heiligen Dinge der Vorderseite als auch die Segens- und Beschwörungsformeln auf der Rückseite sind Teil der offiziell-kirchlichen katholischen Glaubenspraxis im 18. Jahrhundert. Darunter befindet sich etwa die Segensformel »A Fulgure et Tempestate« (lat. für »Von Blitzen und Unwettern«).

Gerade im geistig-religiösen Umbruch der Zeit der Aufklärung vereint sich im Wettersegen nochmals die ganze Bandbreite traditioneller Frömmigkeitspraxis.5 Beinahe alle Elemente sind auch einzeln oder integriert in anderen Andachts- oder Schutzgegenständen in volkskundlichen Sammlungen zu finden. Zum Beispiel Doppelbalkenkreuze wie die Caravaca– oder Scheyrerkreuze sollen vor Unwetter schützen. Die Legende besagt, dass im Jahr 1232 eine große Partikel des Kreuzes aus Jerusalem von Engeln für eine Messe in die spanische Stadt Caravaca getragen worden sei. Seither sei die zuvor von schlimmen Unwettern geplagte Stadt vor Gewittern geschützt.6

Palmkreuz, Hersteller unbekannt, Hallein, 1929

Holz, Palmkätzchen, Naturmaterial, Papier [Salzburg Museum, Inv.-Nr. 72-29]: Palmkätzchen – die Blütenstände der Salweide – werden als Hauptbestandteil von kunstvoll gestalteten Stangen, Latten oder Buschen am Palmsonntag geweiht.

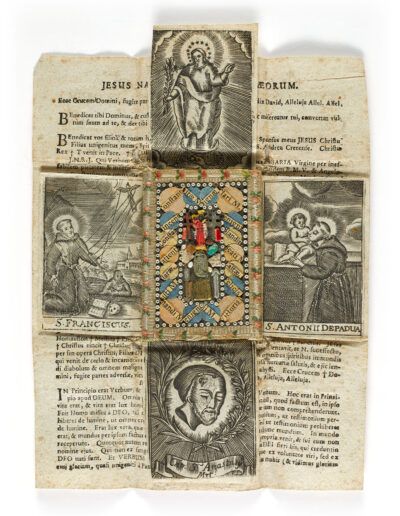

Geistlicher Schutzbrief (Breverl)

Hersteller unbekannt, 2. H. 18. Jh., Papier, bedruckt; Textil, geweihte Gegenstände, Glasperlen [Salzburg Museum, Inv.-Nr. 509-25]

Antlass-Ei

Hersteller unbekannt, 1879, Hühnerei, Pappe, Papier [Salzburg Museum, Inv.-Nr. 370-25]: Am Gründonnerstag (auch Antlasstag) oder Karfreitag gelegte Eier versprechen Schutz und Glück für das ganze Haus. Als Blitzschutz werden sie u. a. am Dachboden aufbewahrt. Dieses Ei soll eine schwarze Henne am Karfreitag gelegt haben.

Auch von sogenannten Schabfiguren etwas Ton abzuschaben und einzunehmen versprach medizinische Heilwirkung. Es handelt sich dabei um Miniaturnachbildungen von Gnadenbildern, etwa der Altöttinger Madonna, die durch Berührung am Original ihre Heiligung erhalten.7 Als Wetter- oder Haussegen bezeichnet finden sich in den historischen Museums-Postbüchern vereinzelt auch sogenannte Breverl (mittellateinisch: breve = Brief), seit dem 17. Jahrhundert verbreitete geistliche Schutzbriefe. Aufgefaltet zeigen sie Gebete, Heiligendarstellungen sowie christliche Schutz- und Heilmittel, ähnlich einem Wettersegen. Diese geweihten Gegenstände sind jedoch üblicherweise nicht sichtbar, sondern in einer Stoff- oder Metallhülle verborgen zum Mitführen in der Jackentasche gedacht.8

Solchen spirituellen Objekten wurden zu ihrer Herstellungszeit Wirkungen gegen unterschiedlichste Gefahren und Bedrohungen von außen zugeschrieben. Sie waren auf die existenziellen Ängste, Bedrohungen und Hoffnungen der Menschen abgestimmt. Heute regen diese Gegenstände abseits von Material- und Handwerksgeschichte dazu an, über Glauben und Vertrauen und über Überlebensstrategien nachzudenken.9

Sonderausstellung

Wasser – genießen · nutzen· fürchten 29. März bis 2. November 2025, Volkskunde Museum, Monatsschlössl Hellbrunn, Salzburg www.salzburgmuseum.at/volkskundemuseum

Ausstellungskatalog: Anna Engl (Hg.): Wasser – genießen · nutzen · fürchten. Salzburg 2024. Mit Textbeiträgen von Anna Engl, Werner Friepesz, Peter Husty, Alexandra Hylla, Angelika Marckhgott, Cornelia Mathe, Gerhard Plasser, Fabian Schmitt, Regina Tschurtschenthaler (112 Seiten).

Anmerkungen:

- Vgl. Helmut Groschwitz, Das übernatürliche Wetter. Bauernregeln, Gewitterkerzen, Mondkalender, in: Birgit Angerer u. a., Gutes Wetter – Schlechtes Wetter (Schriften Süddeutscher Freilichtmuseen, Bd. 5, Ausst.-Kat. Bad Windsheim, Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim), Finsterau 2013, S. 53 – 64.

- Vgl. Groschwitz (wie Anm. 1), S. 55 f.

- Vgl. Christoph Kürzeder, Als die Dinge heilig waren. Gelebte Frömmigkeit im Zeitalter des Barock, Regensburg 2005, S. 132.

- Ebd., S. 119.

- Ebd., S. 32; Anm. d. Verf.: Eine ausführliche Beschreibung des Wettersegens (Salzburg Museum, Inv.-Nr. 389-25) finden Sie hier: Anna Engl, Wettersegen, in: Kunstwerk des Monats April, 36. Jg., Bl. 420, 2023.

- Vgl. Ludwig Mödl, Das Kreuz als Amulett. Theologische und volkskundliche Aspekte eines Phänomens der religiösen Sachfrömmigkeit, in: Peter Keller, Glaube & Aberglaube. Amulette, Medaillen & Andachtsbildchen, Salzburg 2010, S. 29 – 33, hier 30 f.

- Kürzeder (wie Anm. 3), S. 128 f.

- Vgl. Nina Gockerell, Bilder und Zeichen der Frömmigkeit. Sammlung Rudolf Kriss (Ausst.-Kat. Bayerisches Nationalmuseum) München 1995, S. 33 f.; vgl. Kürzeder (wie Anm. 3), S. 144 – 150.

- Vgl. Ulrike Kammerhofer-Aggermann, »Eine gleichsam himmlische Medizin«. Objekte vertrauensvoller Frömmigkeit oder unchristlicher Aberglaube?, in: Keller (wie Anm. 6), S. 9 – 28, hier S. 27.

Aufmacher:

Zur Autorin:

Anna Engl, geboren 1987 in Salzburg, Studium der Europäischen Ethnologie/Volkskunde und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck. 2015–2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Tiroler Volkskunstmuseum. Seit Oktober 2021 Sammlungsleiterin für Volkskunde im Salzburg Museum, seit 2023 auch Leiterin des Volkskunde Museums im Monatsschlössl.

0 Kommentare