Wasser – Ursprung und Symbol des Lebens – ist weit mehr als ein alltägliches Gut. Seit Jahrtausenden ist es tief im kulturellen Gedächtnis der Menschheit verankert. Von rituellen Reinigungen über mythische Taufen und Brunnensprünge bis hin zu fröhlichen Wasserschlachten: Wasser ist im Brauchtum allgegenwärtig. Folgen Sie unserem Autor Wulf Wager zu einer kleinen Reise durch Bräuche, die das nasse Element in den Mittelpunkt stellen.

Text: Wulf Wager Fotos: Wulf Wager, Archiv Wager, Wikipedia, Paul Bossenmaier, Metzgerinnung München

Die Geschichte der menschlichen Nutzung des Wassers ist durch eine vergleichsweise geringe Zahl von Grundmotiven geprägt. Von den ersten sesshaft werdenden Menschen zu den Hochkulturen der Antike über das Mittelalter bis zur Neuzeit stand im Zentrum immer ein Konflikt zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig an Wasser. Ihm war man dabei fast immer ausgeliefert, ob durch Dürren die Ernte einging oder Hochwasser Leben und Besitz bedrohte. Es wurde deshalb auch zum Gegenstand der Mythologie und der Naturphilosophie. Noch heute ist in den Mythologien und Religionen der meisten Kulturen Wasser von zentraler Bedeutung. In vielen Religionen des Altertums wurden Gewässer allgemein und vor allem Quellen als Heiligtum verehrt. Die ungeborenen Kinder wähnte man in Quellen, Brunnen oder Teichen verborgen. In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche sogenannte Kindlesbrunnen.

Christliche Rituale: Taufe und Weihwasser

Wasser spielt im Christentum eine zentrale Rolle – insbesondere bei der Taufe. Sie wird als Zeichen der Reinigung und der Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft verstanden. Je nach Konfession geschieht dies durch Untertauchen (Ganzkörpertaufe) oder Übergießen (Infusionstaufe). Manche Kirchen verstehen die Taufe als einen Ritus, der die Reinigung von religiös definierter Schuld (Sünde bzw. Erbsünde) beinhaltet und in der Folge die persönliche Erfahrung einer Gottesnähe ermöglicht. Der Taufe sprach man zu, Unreinheiten der Täuflinge zu beseitigen, sie diente der Entsündigung und als Zeichen der Umkehr. Die symbolische Taufhandlung gilt als Teilhabe an der Sündenvergebung durch den Tod Christi am Kreuz und wird als Eingliederung in die kirchliche Gemeinschaft begriffen.

Weihwasser ist von einem Priester geweihtes Wasser, das in christlichen Kirchen verwendet wird. Es symbolisiert Reinheit, Erneuerung und Segen, oft in Verbindung mit der Taufe. Es dient dazu, Gläubige zu segnen und zu reinigen und wird oft bei der Taufe und beim Taufgedächtnis verwendet. Die Wasserweihe geht vermutlich auf östliche Riten zurück, welche Pilger auf ihrer Reise in das Abendland mitbrachten. Im Westen verbreitete sich die Wasserweihe erst ab dem 11. Jahrhundert. Beim sonntäglichen Taufgedächtnis in der Heiligen Messe, bei der Segnung von religiösen Zeichen und Devotionalien, Gegenständen, Gebäuden, Tieren und Orten sowie bei der kirchlichen Begräbnisfeier wird Weihwasser verwendet und vom Priester mit einem Aspergill versprengt. Dabei geht ein Ministrant als Weihwasserträger mit, der Weihwasserkessel und Aspergill bereithält.

Weihwasser kann von den Gläubigen mit nach Hause genommen und dort das Jahr über in Weihwasserbecken in den einzelnen Räumen bereitgehalten werden. Das Sich-Bekreuzigen mit Osterwasser und das Besprengen der Gräber ist ebenfalls eine Segnungsgeste.

Auch so gut wie jede Gemeinde im Judentum besitzt eine Mikwe, ein Ritualbad mit fließendem reinem Wasser, das oft aus einem tief reichenden Grundwasserbrunnen stammt, wenn Quellwasser nicht zur Verfügung steht. Nur wer vollständig untertaucht, wird rituell gereinigt. Notwendig ist dies für zum Judentum Bekehrte, für Frauen nach der Menstruation oder einer Geburt, und bei orthodoxen Juden vor dem Sabbat und anderen Feiertagen.

Die Segnung und Reinigung durch Wasser spielt in einer ganzen Reihe von Bräuchen, vor allem Handwerkerbräuchen eine besondere Rolle. Ob es sich hier um eine Adaption oder Persiflage der christlichen Taufe handelt, bleibt allerdings ungeklärt. Werfen wir einen Blick auf die Handwerkertaufen:

Gautschen: Die nasse Taufe der Druckerzunft

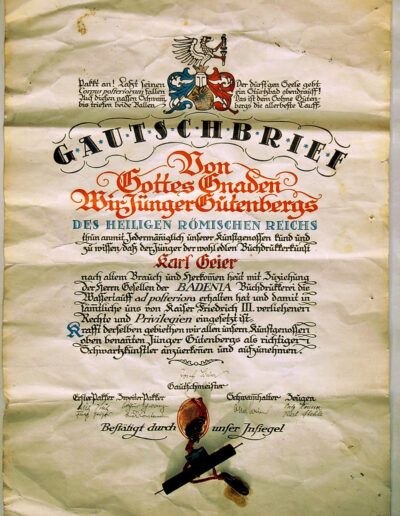

Beim Gautschen werden die Jünger Gutenbergs, also die Drucker- und Setzerlehrlinge am Ende ihrer Ausbildung feierlich getauft – oft in einem Brunnen oder Bottich. Das Ritual ist eine Mischung aus Zunftbrauch, Initiation und Satire auf die christliche Taufe. Der Täufling wird überraschend bei der Arbeit ergriffen, von den Gesellen gewässert und in die Gemeinschaft der Gesellen aufgenommen. Eine launige Rede, ein Gautschbrief und viel Gelächter gehören dazu. Letztlich muss der Gäutschling die Gautschfeier bezahlen. Zu einem Gautschakt gehören neben dem Gäutschling (auch Kornut genannt) der Gautschmeister, der erste und zweite Packer sowie der Schwammhalter. Meist gibt es noch eine unterschiedliche Zahl an Zeugen oder mehrere Packer, die auch auf dem Gautschbrief ihre Anwesenheit durch Unterschrift bekunden.

Nass geht es noch immer zu, wenn gegautscht wird. Aber nicht nur der Täufling wird nass, sondern oft auch die Packer, Zuschauer und auch Ehrengäutschlinge, welche vorher nichts von ihrem Glück wissen. Dem Lehrling wird nicht mitgeteilt, wann genau er gegautscht wird. Gelingt es ihm nämlich, den Packern zu entfliehen, muss er das Gautschfest nicht selber bezahlen. Auf den Ruf des Gautschmeisters »Packt an!« wird der Jünger gefasst, in eine mit Wasser gefüllte Bütte getaucht. Bei manchen Druckereien wird zur Taufe ein in der Nähe des Betriebes liegender Brunnen herangezogen. Da aber der Jünger sich oft tapfer wehrt, um sich schlägt und beißt, gelingt das Anpacken oft nicht auf den ersten Angriff. Je mehr er sich wehrt, desto mehr wird er auch noch von oben herab begossen, sodass der Jünger am ganzen Körper pudelnass wird.

Gelegentlich wird das Gautschen als symbolische Maßnahme betrachtet, um angeblich die schlechten Gewohnheiten aus der Lehrzeit abzuwaschen. Während des Gautschens hält der Schwammhalter eine launige Ansprache an den Jünger und das umstehende Publikum. »Packt an! Lasst seinen Corpus Posteriorum fallen auf diesen nassen Schwamm bis triefen seine beide Ballen. Der durstigen Seele gebt ein Sturzbad oben drauf das ist dem Sohne Gutenbergs die beste Tauf.« Manch ein Drucker, Setzer – oder heute Mediengestalter – hält den feierlich gestalteten Gautschbrief mehr in Ehren als den Meisterbrief.

Der Brunnen – Übergang und Grenze

Der Brunnen gilt, symbolisch gesehen, als Zugang zu einer anderen Welt, er ist zugleich Übergang und Grenze zwischen Bewusstem und Unbewusstem. In Märchen und Träumen ist er Eingang in unterirdische Zauberreiche. Ein Brunnen mit sauberem Wasser war für die Menschen früher von elementarer Bedeutung. Der Jungbrunnen (Lebensbrunnen) wie auch die Quelle der ewigen Jugend und die Quelle des ewigen Lebens sind sich oft überschneidende mythische Vorstellungen von einem besonderen Wasser, das dem, der es trinkt, ewige Jugend oder ewiges Leben verheißt. Der Jungbrunnen ist der Titel eines Gemäldes von Lucas Cranach dem Älteren von 1546. Das Bild stellt ein Bad dar, in dem von der einen Seite gealterte Frauen ins Wasser steigen, das sie auf der anderen Seite verjüngt verlassen. Es ist ein symbolischer Akt der Reinigung und des Abstreifens eines alten und Annehmens eines neuen Lebens. Dies wird auch in den zahlreichen Brunnentaufen und Brunnensprüngen der Handwerkslehrlinge zum Ausdruck gebracht. Nach der Taufe sind sie als Gesellen anerkannte Mitglieder der Zunft.

Der wohl älteste Brunnen im Zusammenhang mit Fastnacht ist der vom Ehrsamen Narrengericht in Grosselfingen seit über 500 Jahren für ihr Narrengericht genutzte Brunnen in der Dorfmitte. Er ist einer der wichtigsten Attribute der Bruderschaft des Ehrsamen Narrengerichts zu Grosselfingen. Das jeweils alle drei-vier Jahre am Schmotzigen Donnerstag und Fastnachtssonntag aufgeführte Fastnachtspiel Narrengericht zeigt als Höhepunkt die verkehrte Welt mit einem brennenden Brunnen, in den die Diebe des Sommervogels geworfen werden. Ein Akt der Reinigung und Umkehr. Den Brunnen selbst ziert der Sommervogel, das Symbol des närrischen Spiels. Weiterhin sind acht Reliefs zum Spiel am Trog des Brunnens angebracht.

München: Der Metzgersprung

Der Metzgersprung am Münchner Marienplatz geht auf eine Pestzeit zurück. Junge Metzger springen nach ihrer Freisprechung am Rosenmontag in den Fischbrunnen – ebenfalls ein Symbol der Reinigung und des Neubeginns. Heute findet der Brauch alle drei Jahre im September statt und verbindet am letzten Feriensonntag historische Erinnerung mit moderner Festkultur. Die Metzger verbinden damit einen alten Zunftbrauch: Nach dem Umzug und ihrer Freisprechung mussten die Lehrlinge in den Fischbrunnen am Marienplatz springen, warfen Nüsse, Äpfel und Münzen unter die herbeieilende Jugend, die dann mit Wasser begossen wurde. Auch die umstehenden Gaffer bekamen ihren Teil ab.

Allzu lustiges Treiben führte oft zu Ausschreitungen, sodass 1793 der Metzgersprung durch den Kurfürsten verboten wurde. Maximilian II. aber ließ diesen alten Volksbrauch wiederaufleben, und seitdem zogen die mit Kälberschwänzen behangenen Metzgerbuben wieder alljährlich am Faschingsmontag zur Taufe an den Fischbrunnen, die dort in althergebrachter Weise erfolgte. Über Jahrhunderte genossen die Metzger die Ehre, bis die Tradition 1954 für längere Zeit erstarb.

Seit 1995 hält die Innung den Metzgersprung alle drei Jahre im September ab. Der Metzgersprung ist ein Initiationsritus, durch den sich die Lehrlinge von ihren Jugendsünden freiwaschen. In München hat die Freisprechfeier zudem eine ganz eigene Bedeutung: Nach der Pestseuche vor 450 Jahren waren es die Metzger mit ihrem ausgelassenen Toben im Fischbrunnen, denen es gelang, Lebensfreude zu verbreiten und die zurückgezogenen und verängstigten Menschen wieder auf die Straßen zu locken. Übrigens zusammen mit den berühmten Schäfflern. Auch in Salzburg gibt es den Metzgersprung heute noch.

Munderkingen: Der Brunnensprung am Aschermittwoch

In Munderkingen an der jungen Donau ist der Brunnensprung am Aschermittwoch ein jahrhundertealter Brauch gewesen. Mittlerweile wird er am Fastnachtssonntag und -dienstag aufgeführt. Zwei junge Männer werden ausgelost, tanzen um den Brunnen, prosten der Obrigkeit zu – und springen hinein.

Ursprünglich galt der Sprung als Bußritual und symbolische Reinigung nach den Ausschweifungen der Fastnacht. Auch Verbindungen zur Zunfttradition und zum Narrenertränken lassen sich erkennen. Bis heute ist das Ritual ein Hauptbestandteil der Munderkinger Fasnet. Ein Munderkinger beschreibt den Brunnensprung 1803 folgendermaßen: »Unter allen den uralten und wunderbarlichen Gebräuchen der Munderkinger, die noch so rühmlich das Andenken der olympischen Spiele erhalten, ist das sogenannte Brunnenspringen am Aschermittwoche das vorzüglichste Spektakel. Die Trommelgesellen halten an diesem Tage ihren letzten bachanalischen Konvent. Die Trommel steht in ihrer Mitte, und der Würfel muss darauf entscheiden, wer aus ihnen der erste und dann der zweite zum Brunnenspringer bestimmt sei. Das Kostüm dieses Helden besteht in einem grünen seitwärts aufgestulpten Hute, einer breiten weissen Fätsche um den Leib und weißen Beinkleidern. Ein stattlicher Blumenbusch, rosenrothe Armbänder, und Maschen von derselben Farbe an den Beinkleidern sind seine Zierde, und so lenkt sich der festliche Zug mit ihm unter klingendem Spiele an den Marktbrunnen, den er dreimal umkreiset, dann wird Halt gemacht, und der jauchzende Arkadier tanzt mit seiner bleiernen Phyllis drei Staatstänze, schwingt sich dann auf das Brunnengestell, auf dem er in komischer Haltung ebenfalls dreimal einen Umkreis hüpft, und bleibt endlich, sein Gesicht gegen das Rathaus gewandt, in feierlicher Attitüde stehen, trinkt mit lautem Vivat auf die Gesundheit des Kaisers, auf das Glück des weisen Magistrates und endlich auf das Wohl seines Liebchens, wirft das Glas in die Luft und springt in den Brunnen aus dem ihn, sobald er sich wieder zur Oberfläche geschwungen, zwei Pagen herausziehen.«

Doch warum fand der Brunnensprung am Aschermittwoch, also am Beginn der Fastenzeit statt? Auch das Ulmer Fischerstechen, ursprünglich ein Fastnachtsbrauch fand bis 1585 immer wieder am äschrigen Mittwoch statt. Bis zum heutigen Tag ist es dort üblich, dass beide Narren auf jeden Fall ins Wasser fallen. Womöglich handelt es sich um ein Bußritual, also um ein Abwaschen der sündigen Fasnetszeit? Der Fastnachtsforscher Werner Mezger sieht in der derzeitigen Form des Munderkinger Brunnensprungs sowohl Elemente des alten Narrenertränkens, wie es seit dem 15. Jahrhundert vielfach belegt ist, als auch des Lossprechungsrituals der Junghandwerker.

Im Jahr 1331 erwähnt eine Verordnung aus Erfurt, »…dass niemand zu Ostern, zu Pfingsten, noch zu einer anderen Zeit den anderen in das Wasser tragen oder werffen soll.« Im Jahr 1436 wird Ähnliches am Aschermittwoch in Basel erwähnt. Zahlreiche Verbote des Brunnenwerfens belegen die weite Verbreitung dieses Brauches.

Schwäbisch-alemannischer Raum: Bräuteln um den Brunnen

Das Bräuteln ist ein Heiratsbrauch aus der Region Hohenzollern-Sigmaringen. Frisch Verheiratete werden auf einer Stange um den Brunnen getragen. Die Ursprünge liegen in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, als Heiraten ein Zeichen von Hoffnung war. Heute wird der Brauch zu Fastnacht zelebriert und verbindet Dorfgemeinschaft, Satire und Heiterkeit.

Alle im vergangenen Jahr frisch verheirateten Männer werden von den Bräutlingsgesellen in Sigmaringen am Fuß des prächtigen Hohenzollernschlosses auf einer gepolsterten Stange dreimal am Fastnachtsdienstag um den Stadtbrunnen getragen. Die Schar der Narren und Musikanten folgt dem Bräutling. Aus einem Korb wirft er Backwaren und Süßes in die Menge. Auch die silbernen und goldenen Hochzeiter, sowie alle Neuzugezogenen werden gebräutelt. Im nahegelegenen, ebenfalls hohenzollerischen Haigerloch findet das Bräuteln nur in den Schaltjahren statt. Am Ende des Umgangs um den Brunnen wird dem Bräutling der Fuß in den Brunnen getaucht, eine symbolische Reinigung. Allerdings wird mancher, der es gar zu toll treibt, von den Bräutelbuben direkt in den eiskalten Brunnen befördert.

Im nahe Sigmaringen gelegenen Scheer wird ein maskiertes Brautpaar gebräutelt. In Scheer wird das Bräuteln am Fastnachtsmontag begangen. Das maskierte Brautpaar kommt zum Hindenburgplatz und während sich im Städtle die Schaulustigen und sonstige närrische Leut’ versammeln, befreit der Hanswurst in der Grundschule die Kinder vom Unterricht und rennt dann mit dem bunt bekleideten Narrensamen (Narrennachwuchs) auf den Hindenburgplatz zum Wurstschnappen. Voraus die Musikanten, danach folgt der Zunftmeister mit dem Zunftrat. Das Brautpaar wird auf den von vier Altgesellen getragenen Prügel gesetzt. Der Braut wird der Korb mit den Bonbons und Orangen hinaufgereicht. Der Bräutigam erhält den Stecken (Stock) mit den Brezeln. Danach folgt der Obergeselle mit seinen Gesellen. Die Gesellen aus allen Handwerkssparten in Doppelreihe mit gefülltem Bierkrug und den Stecken mit Brezelvorrat für den Bräutigam bilden den Schluss des Bräutelzuges, welcher sich unter den Klängen des Scheerer Fasnetsmarsches über die Donaubrücke zum Bräuhaus in Bewegung setzt. Gespannt erwartet dort die versammelte Narrenschar das Abspringen des Bräutigams. Besonders wacht der Große Fastnachtsnarr auf ihn, denn sobald der Bräutigam sich von seiner Angetrauten löst und vom Prügel springt, beginnt zwischen beiden ein Wettlauf ins Bräuhaus. Der Verlierer zahlt ein Fass Bier.

Burghausen: Der Hochzeitssprung

Auch im oberbayerischen Burghausen springt das Brautpaar – dieses Mal ein echtes – nach der Trauung in den Stadtbrunnen, getragen von ihren männlichen Verwandten. Der Brauch geht auf die Zeit von Herzogin Hedwig um 1480 zurück und sollte die Fruchtbarkeit und Reinheit symbolisieren. Heute gilt der Sprung als Glücksbringer für eine lange Ehe. Die Bürger der Stadt wollten ihre Reinheit vor Gott und der beliebten und frommen Herzogin unter Beweis stellen. Dafür sprangen sie nach der Eheschließung im örtlichen Stadtbrunnen herum. Zugleich sollte dies die Fruchtbarkeit von Frau, Feldern und Vieh anregen. Tradition beim Brunnensprung ist, dass die männlichen Verwandten des Brautpaares wie die Brüder, Neffen und Cousins den ersten Sprung machen und das Brautpaar auf Händen durch den Brunnen tragen. Hiervon zeugen Stiche im Heimatmuseum. Auch wenn der Stadtbrunnen aus dem Jahr 1480 nicht mehr steht, ist dieser Brauch nach wie vor in Burghausen weit verbreitet und soll für eine lange Ehe sorgen.

Schwäbisch Hall:

Taufe der jungen Sieder

Alljährlich an Pfingsten feiern die Nachfahren der Salzsieder Schwäbisch Halls ihr großes Kuchen- und Brunnenfest. Am Nachmittag des Pfingstsonntags zieht der Festzug der Sieder von Brunnen zu Brunnen, bis alles wieder am Marktplatz ist. Dort, am Marktbrunnen, werden die Jungsieder getauft in dem sie sich mit dem Säbel aus dem Brunnen bespritzen – ein Überbleibsel älterer Handwerksbräuche. Das ist ein Brauchfragment, denn im frühen 17. Jahrhundert war das Brunnenwerfen und die Begleitung durch eine Pfaffengestalt üblich. Ein Tauf- und Initiationsritual, wie man es aus zahlreichen Handwerkerbräuchen kennt. Es ähnelt dem Gautschen und betont die Bedeutung von Wasser als Reinigungs- und Initiationssymbol.

Endingen: Heiliges Wasser in der Weihnachtsnacht

Das HeiliWog in Endingen am Kaiserstuhl ist ein besonderer Weihnachtsbrauch. Nach der Christmette füllen die Einwohner ihre Krüge mit Wasser aus dem Brunnen, jedoch nur zwischen den zwölf Glockenschlägen um Mitternacht. Dieses Wasser gilt als heilig. Zuhause wird die Wohnung damit gesegnet. Der Brauch verbindet die Symbolik des reinen Wassers mit der Hoffnung auf Glück und Schutz für das kommende Jahr. Einige Teilnehmer geben den vollen Krug bereits kurz nach dem Füllen von Mund zu Mund an die Familienmitglieder, die Mehrheit nimmt die vollen Gefäße mit nach Hause. Zum Abschluss der Feier erklingen die Lieder Großer Gott wir loben Dich und Stille Nacht, Heilige Nacht. Die Teilnehmer begeben sich nach Hause, wobei in manchen Familien das Heimtragen des Heiliwogs als besondere Auszeichnung gilt. Mit dem Spruch »Heiliwog, Gottes Gob, Glick ins Hüs, Unglück nüss!«, betritt meistens der Vater als erster das Haus. Das Wasser wird unter den Familienmitgliedern aufgeteilt, im Falle eigenen Weinbaus oder der Tierhaltung in Fass- oder Fressgeschirr gegeben.

Der Stadtbrunnen spielt aber eine weitere Rolle im Jahresbrauchtum der historischen Stadt am Kaiserstuhl unweit der französischen Grenze. Mit lautem Rufen »Jokili kumm!« aus einer vielhundertköpfigen Schar von weiß gewandeten Hemdglunkern wird am Schmutzige Dunnschdig der Jokili, die Symbolfigur der Endinger Fasnet aus dem Brunnen geholt und am Fastnachtsdienstagabend dort auch wieder unter Wehklagen beerdigt. »Jokili isch in Brunne keit, hab in höre plumpse, han denkt es isch en großer Ma, jetzt ische es nur en Stumpe«, heißt eines der vielfältigen Fasnetssprüchli in Endingen.

Tirol: Taufen mit Brunnenwasser

In den Tiroler Fastnachten von Nassereith und Imst sind bestimmte Figuren wie der Altfrankspritzer, die Mohrenspritzer oder die Engelspritzer damit beschäftigt, die Zuschauer aus Messingspritzen mit Brunnenwasser zu benetzen. Doch das ist nicht die einzige fastnächtliche Taufe. In Imst tauchen die Roller ihren Bemsl, einen Hobelspanwisch, in den Brunnen und taufen so die Neugeborenen von Fastnachtern, die meist die Mütter auf den Armen tragen – die Rollertaufe. Dieser fastnächtlichen Taufe wird ein besonderer Segen zugesprochen.

Fischerstechen in Ulm: Wettkampf auf dem Wasser

Mit Fischerstechen wird ein alter Fischerbrauch bezeichnet. Der gleiche Brauch ist auch als Schifferstechen bekannt, der seinen Ursprung meist in der Fluss-Transportschifffahrt hat, z. B. der Salzschifffahrt. Es stellt einen sportlichen Wettkampf zwischen zwei Mannschaften dar, die auf Booten gegeneinander antreten mit dem Ziel, Mitglieder der anderen Mannschaft mit Hilfe einer Lanze von ihren Booten ins Wasser zu stoßen. Fischerstechen wird in zahlreichen Orten hauptsächlich in Deutschland, Frankreich und der Schweiz praktiziert. Im Verbreitungsgebiet der »zwiefach« gibt es Fischerstechen in Ulm, Bamberg, Donauwörth, Ingolstadt, Laufen an der Salzach, Neuburg an der Donau, Nürnberg, Seehausen am Staffelsee, Starnberg auf dem Achensee, in Zürich und anderen Orten.

Das größte und bekannteste dürfte das Ulmer Fischerstechen sein, das bis ins 14./15. Jahrhundert zurückreicht, sich aber erst 1545 in den Ratsprotokollen belegen lässt. Seit 1662 wurde das zunächst im Frühjahr stattfindende Fischerstechen regelmäßig am Dienstag nach dem Schwörmontag veranstaltet. Davor war es am Aschermittwoch praktiziert worden. Heute findet es alle vier Jahre am zweitletzten Montag im Juli, statt. Am Vormittag ziehen traditionell die Mitglieder des Ulmer Schiffervereins durch die Ulmer Innenstadt, wobei an ausgewählten zentralen Plätzen zu überlieferter Trommelmusik jeweils die historischen Tänze der Fischerzunft aufgeführt werden. Im Festzug mit dabei sind als wichtigste Gruppe die Stecherpaare, die im Wettkampf gegeneinander antreten werden. Die Stecher sind kostümiert und stellen Figuren dar, in denen sich die Geschichte des Ulmer Fischerstechens und der Zeitgeist verschiedener Epochen widerspiegelt. Dabei gibt es 15 feste Stecherpaare mit 30 Figuren sowie ein von Sonntag zu Sonntag wechselndes Überraschungspaar: zwei Gegenspieler aus dem aktuellen Zeitgeschehen. Die Hauptfiguren sind aber zwei Narren, die allerhand Schabernack treiben und beim Stechen selbst auf jeden Fall in die Donau fallen. Reinigung von närrischen Untugenden.

Wasservogelsingen im Bayerischen Wald: Gesang und Güsse

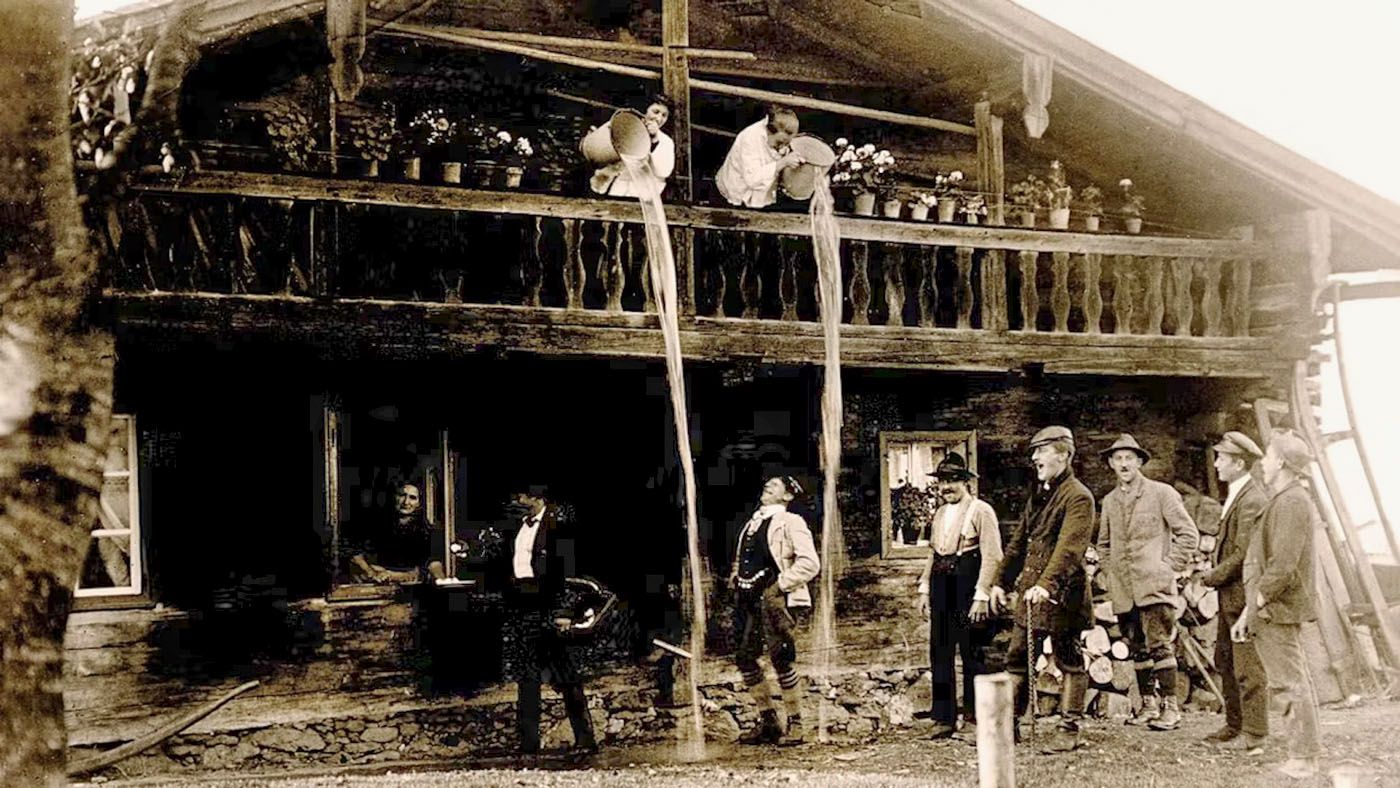

Beim Wasservogelsingen im Unteren Bayerischen Wald ziehen Gruppen von Haus zu Haus, singen Spottverse und Segenswünsche über und für die Hausbewohner – und werden dabei mit Wasser überschüttet. Als Belohnung gibt es Eier, Gebäck oder Geld. In vielen Orten wird der Brauch bis heute gefeiert, inklusive feuchtfröhlicher Ausklänge im Feuerwehrhaus. »So reisen, so reisen, so reisen wir daher«. Wasserdicht verpackt, oft mit frischem Grün auf den Kopfbedeckungen, ziehen die Pfingstsinger von Haus zu Haus, um, wie es der alte Brauch vorsieht, zum einen die Bewohner gesanglich zu derblecken, aber auch Segenswünsche am Schluss ihres Vortrags zurückzulassen. Dabei nehmen sie billigend in Kauf, von den Hausbesitzern kräftig mit Wasser begossen zu werden. Aber dies lohnt sich, gibt es von diesen am Schluss auch einen Obolus in Form von Eiern, Schmalzgebäck, meist aber von Geld, der vom Oakater eingesammelt wird. Dieser kündigt das Kommen der Pfingstsingergruppe mit einem lauten »Kikeriki!« an. Mit jeder Station wird die Kleidung ob der Wassergüsse schwerer und schwerer. Deutlich nach Einbrechen der Dunkelheit hat man schließlich das Pensum erfüllt. Nass, teils fröstelnd, geht es ins Feuerwehr- oder Wirtshaus zum Feiern. Die gesammelten Eier werden in die Pfanne gehauen und als Rührei verspeist, nicht ohne diese auch kräftig hinunterzuspülen und die Stationen des Pfingstsingens noch einmal Revue passieren zu lassen.

Moos und Radolfzell am Bodensee: Gelobte Wallfahrt auf dem Wasser

Die sogenannte Mooser Wasserprozession hat ihren Ursprung im ausgehenden 18. Jahrhundert. 1796 wütete in Süddeutschland eine verheerende Viehseuche. In ihrer Not pilgerten die Bewohner des Ortes Moos über den Bodensee nach Radolfzell und riefen die drei heiligen Hausherren Theopont, Senesius und Zeno um Hilfe an. Nachdem die Gemeinde tatsächlich von der Seuche verschont blieb, gelobten sie, jedes Jahr zum Dank nach Radolfzell zu pilgern. Seit 1926 erfolgt die Pilgerreise über den Bodensee in festlich geschmückten Booten. Die Gläubigen ziehen dann in feierlicher Prozession ins Münster der Stadt. Der Brauch zeigt eindrucksvoll, wie Wasser als Element für Schutz, Dankbarkeit und Glaubensbekenntnis instrumentalisiert wurde und bis heute eine identitätsstiftende Rolle spielt.

Von Franken aus: Osterbrunnen als Zeichen des Lebens

In zahlreichen Dörfern der Fränkischen Schweiz, aber auch weit darüber hinaus, ist der Osterbrunnen zur Osterzeit ein fest etabliertes Ritual. Der Ursprung geht auf das Jahr 1909 in der Gemeinde Aufseß zurück. Die Brunnen werden mit bemalten Eiern, Blumen, Kränzen und Girlanden geschmückt. Dahinter steht die Dankbarkeit für das lebensspendende Wasser, das gerade in früheren Zeiten nicht selbstverständlich verfügbar war. Seit den 1980er-Jahren hat sich der Brauch weit über Franken hinaus verbreitet und zieht heute tausende Touristen an. Besonders spektakulär ist der geschmückte Marktplatzbrunnen im württembergischen Schechingen mit über 13.000 handbemalten Eiern. Bis zu 50.000 Besucher erfreuen sich jährlich an der Schönheit dieses Osterbrunnens.

Siebenbürgen und Mitteleuropa: Bespritzen mit Osterwasser

Ein Fruchtbarkeitsbrauch hat sich im östlichen Europa bis heute gehalten: das Bespritzen mit Wasser zu Ostern. In Siebenbürgen, aber auch in Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Polen bespritzen Jungen und Männer Frauen mit Duftwasser. Der Ursprung liegt im Glauben an die reinigende und fruchtbarkeitsfördernde Wirkung von Wasser. Die bespritzten Frauen danken traditionell mit Eiern, Schnaps oder Gebäck. Der Brauch ist heute ein fröhliches Gemeinschaftsfest, bei dem der ursprüngliche magische Gedanke in den Hintergrund gerückt ist. Das Bespritzen hat sich in Siebenbürgen bis heute erhalten, auch wenn dort nur noch wenige Siebenbürger Sachsen leben. In einigen Orten gehen auch die älteren Sachsen dieser Tradition noch nach, auch in den Städten, aber hier geht man meist nur zu Freunden und Bekannten. Vielerorts wird, in allen Sprachen, vor dem Bespritzen noch in Abwandlung dieser Spruch gesagt: »Ich habe gehört, in diesem Haus wohnt eine Rose, darf man sie bespritzen, damit sie nicht welke?«

Gespritzt wurde früher mit Veilchen- oder Orangenwasser, heute verwendet man meist gekaufte Duftwässerchen. Als Dank für das Spritzen verschenken die Frauen des Hauses Eier, die Männer werden mit Schnaps oder Wein und Strietzel versorgt. Das Bespritzen endet bei den jüngeren Männern meist erst am Abend, meist gut angeheitert. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts holten junge, unverheiratete Mädchen sich vor Sonnenaufgang Wasser aus dem Brunnen oder einem nahen Bach. Das sollte sie jung und frisch halten. Dem Wasser wurde heilende und gesundheitsbringende Wirkung zugeschrieben. Auch das Vieh wurde mancherorts in Flüsse und Bäche getrieben, um es immun gegen Krankheiten zu machen. Dem Brauch hängen heute keine magischen Vorstellungen mehr an, aber er ist in vielen Dörfern ein fröhliches und gemeinschaftsförderndes Ereignis für die ganze Gemeinde.

Spreewald: Schweigendes Osterwasserholen

In der sorbischen Kultur des Spreewalds wird das Osterwasserholen noch heute nach strengen Regeln durchgeführt. In der Osternacht wird das Wasser schweigend aus einem Fluss geschöpft. Redet jemand, verwandelt es sich in Plapperwasser und verliert seine heilende Wirkung. Das Ritual steht für Reinheit, Jugend und Schönheit. Jeder Ort hat seine eigene Tradition: In Lehde wird aus Fließkreuzungen geschöpft, in Raddusch soll das Wasser nach Osten fließen. Der Brauch zeigt, wie tief Wasser mit weiblicher Symbolik und kultischem Schweigen verwoben ist.

Fazit: Das Wasser lebt

Ob Brunnen, Fluss oder Eimer – das Wasser ist im mitteleuropäischen Brauchtum weit mehr als ein Element. Es steht für Leben, Reinigung, Fruchtbarkeit und Freude. Zwischen religiöser Symbolik und volkstümlichem Feierspaß bleibt es der ewige Begleiter des Menschen – tief, rein und voller Bedeutung.

0 Kommentare