Text und Fotos: Elisabeth Mayrhofer

Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding …«, so lassen Hugo von Hoffmannsthal und Richard Strauß in der Oper Der Rosenkavalier die Marschallin singen, als sie nach einer sehr kurzweilig amourösen Nacht mit ihrem jungen Liebhaber Oktavian plötzlich ins Sinnieren kommt über ihre Wahrnehmung der vergehenden Zeit, übers älter werden, über Dauer, Veränderung und Flüchtigkeit. Und das alles in zauberhafte Melodien und Klänge meisterlich verpackt.

Die Zeit

Es gibt ein sehr probates Mittel,

die Zeit zu halten am Schlawittel:

Man nimmt die Taschenuhr zur Hand

und folgt dem Zeiger unverwandt.

Sie geht so langsam dann, so brav

als wie ein wohlerzogen Schaf,

setzt Fuß vor Fuß so voll Manier

als wie ein Fräulein von Saint-Cyr.

Jedoch verträumst du dich ein Weilchen,

so rückt das züchtigliche Veilchen

mit Beinen wie ein Vogel Strauß

und heimlich wie ein Puma aus.

Und wieder siehst du auf sie nieder;

ha, Elende! — Doch was ist das?

Unschuldig lächelnd mach sie wieder

die zierlichsten Sekunden-Pas.

Christian Morgenstern (aus: Gesammelte Werke, München 1984, S. 313)

»Wenn man so hinlebt,

ist sie rein gar nichts …«

Das kennen wir alle, dass wir die vergehende Zeit manchmal gar nicht wahrnehmen, vor allem auch in der Musik: Ein schönes Musikstück, ein Lied, ein Tanz lassen die Zeit schnell vergehen, wenn wir begeistert oder tief angerührt sind. Wie anders dagegen eine fade, zu laute, monotone Musik, die sich hinzieht wie früher eine langweilige Schulstunde.

Da kann ein dreistündiges Konzert, ein flotter Tanzabend, ein herrliches Musikstück mit vielen Wiederholungen uns erheben wie im Flug. Aber ein ödes Lied mit nur vier Strophen oder ein mühsam runtergespieltes Stücklein kommt uns vor wie eine Ewigkeit. Einmal möchten wir die Zeit festhalten, das andere Mal hoffen wir, dass sie schnell vorübergeht.

Das hat viel mit unserer Einstellung zum jeweils Erlebten oder eben Gehörten, sicher aber auch mit unseren Emotionen zu tun, die durch Musik ins Schwingen kommen.

Unsere Körperempfindungen spielen dabei eine große Rolle, denn jeder Klang, jeder Rhythmus geht über unsere leiblichen Sinne. Nicht nur die Tanzmusik steckt in den Füßen, wir spüren die Schwingungen der Musik mit allen Fasern unseres Körpers. Das kann sich sehr wohlig anfühlen aber auch bei allzu heftigen, z. B. lauten wummernden Bässen unangenehm, bis hin zu Übelkeit und Schmerzen führen.

»Aber auf einmal, da spürt man

nichts als sie …«

Die Musik und die Zeit sind spürbar und nur im Vergehen erlebbar, denn Musik ist genau genommen ein äußerst strenges Kontinuum von Zeit im Raum: Eine Abfolge von längeren und kürzeren Tönen, schnellen oder langsamen Rhythmen, Melodien und Harmonien macht die Musik aus.

Musik ohne Zeitgefüge, ohne Zeitfluss ist nicht denkbar. Das unterscheidet sie von der eher statischen und weniger zeitabhängigen Wahrnehmung bei den bildenden Künsten. Dass dies ein so subjektiver Vorgang ist, hat schon immer Musiker und Musikliebhaber beschäftigt.

Zuerst einmal stellt sich die Frage, wie der flüchtige Eindruck von Musik festgehalten werden kann, vor allem in einer Epoche, die noch keine akustischen Konservierungsmöglichkeiten hatte. Von den ersten Notationen der Choral Gesänge angefangen bis hin zu unserer modernen Notenschrift mit den sehr abstrakten Symbolen und den dadurch herausfordernden rhythmischen Notenwerten sowie bei der Festlegung der Taktarten und Pausenzeichen wurde viel Erfindergeist und Kreativität aufgebracht, um die Musik in kommunizierbaren Formen festzuhalten.

Das ist eine eigene Welt, die ganz mathematisch vom Kopf her bewältigt werden muss, ein dauerndes blitzartiges Bruchrechnen von Ganzen, Halben, Vierteln, Achteln, Sechzehnteln, Punktierten, Triolen usw. ist da erforderlich und oft genug sehr weit vom ursprünglichen musikalischen Körperempfinden entfernt. Da müssen dann bisweilen mühsam die beiden Bereiche Kopf und Bauch wieder verbunden werden, damit die Musik lebendig, geschmeidig und mitreißend wird, statt metrisch exakt aber hölzern und leblos.

»… sie ist um uns herum,

sie ist auch in uns drinnen.«

Die Musik ist in uns drinnen, ja und die Zeit auch. Aber jeder und jede von uns nimmt sie etwas anders wahr. Da gab es schon früh den Versuch, zusätzlich zur Notenschrift, Tempoangaben als Zeitmaß zu installieren.

Die Tanzmusik war in der Renaissance, im Barock und in der Klassik meist der Bezugspunkt, wie schnell oder langsam ein Stück zu spielen sei. Tempo di minuetto wurde beispielsweise drübergeschrieben, und man ging davon aus, dass jeder in etwa wusste, wie ein Menuett zu tanzen und folglich zu spielen ist. Aber auch da gab es schon unterschiedliche Wahrnehmungen. Und bis heute können sich Tanz-Experten immer wieder in die Haare geraten über der Streitfrage, wie schnell etwa eine Mazurka, ein Walzer, Polka oder Galopp zu spielen seien. Dazu kommen noch andere unscharfe Kriterien wie Lebensalter und Fitness, Temperament und tanzmeisterliche Erfahrungen! – Viele Tanzmusikanten können ein Lied davon singen.

Komponisten versuchten vor allem seit dem 17. Jahrhundert durch Tempoworte das gewünschte Zeitmaß zu charakterisieren. Die damals üblichen italienischen Bezeichnungen haben sich bis heute gehalten. Dabei geht es aber oft mehr um den Charakter des jeweiligen Musikstückes und nicht nur um das Tempo.

Allegro heißt eigentlich heiter, munter und nicht einfach schnell. Dafür gibt es das eindeutigere Presto. Oder man nimmt die Verkleinerungsform Allegretto, will sagen ein bisserl munter. Dass dies dann nicht allzu langsam und fad daherkommt, versteht sich von selbst. Ebenso gilt für Largo ein Gefühl von Breite oder Weite, Larghetto etwas weniger breit. Wirklich langsam wird es, wenn da steht Lento und gewichtig, wuchtig mit Grave.

Viele der bekannten Tempobezeichnungen in der Musik sind im Kern eine Beschreibung der Stimmung, und geben nur indirekt die Geschwindigkeit an. Andante heißt schlendern, Vivace ist lebhaft, Adagio zärtlich, ruhig, sanft, melancholisch usw.

Marschallin

»Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding.

Wenn man so hinlebt,

ist sie rein gar nichts.

Aber dann auf einmal,

da spürt man nichts als sie:

Sie ist um uns herum,

sie ist auch in uns drinnen.

In den Gesichtern rieselt sie,

im Spiegel da rieselt sie,

in meinen Schläfen fließt sie.

Und zwischen mir und dir

da fließt sie wieder,

lautlos, wie eine Sanduhr.

Manchmal hör’ ich sie fließen – unaufhaltsam.

Manchmal steh’ ich auf,

mitten in der Nacht

und lass’ die Uhren alle, alle stehn

Allein man muss sich auch vor ihr nicht fürchten.

Auch sie ist ein Geschöpf des Vaters,

der uns alle erschaffen hat.«

Hugo von Hoffmannthal

»… und lass die Uhren alle, alle stehn.«

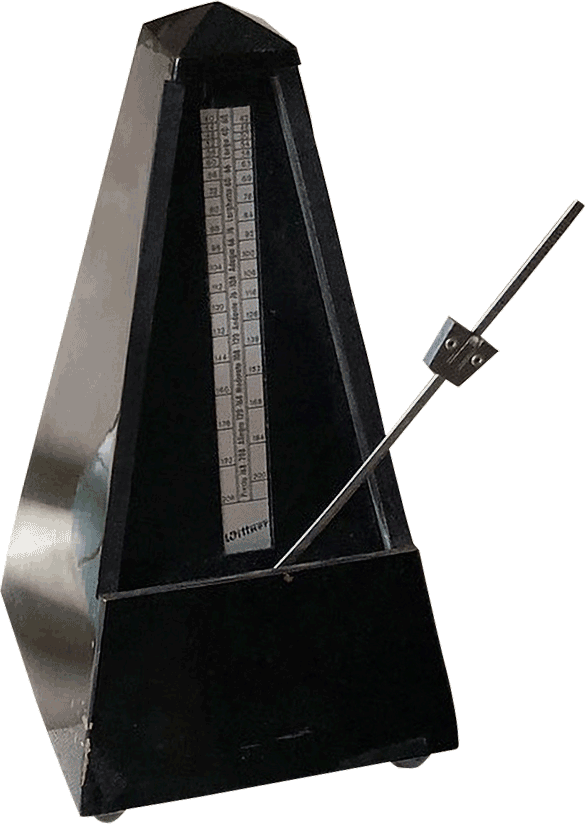

Eine ganz spezielle musikalische Uhr ist das Metronom. Von vielen Musikschülern gehasst, von manchen obsessiv zum Üben eingesetzt, im Grunde aber nur ein Werkzeug unter vielen.

Als 1815 Jakob Mälzel (1772–1838) nach der Vorgängererfindung eines Chronometers von Dietrich Nikolaus Winkel (1777–1826) seine Ausführung unter dem Namen Metronom offiziell registrieren ließ, meinten und meinen bis heute viele, dass damit die Tempostreitigkeiten in der Musik endgültig geklärt wären. Weit gefehlt! Wer da den Humor nicht verliert …

Beethoven war zunächst sehr begeistert von dieser »Zeitraster-Maschine«, hat sich später aber wieder von dem engen Korsett der Metronom-Zahlen distanziert. Denn die Skala der Schläge pro Minute kann nicht immer genau auf den Notenwert (z. B. Viertel oder Halbe) zugeordnet werden, die regionalen Unterschiede des Tempogefühls bleiben unberücksichtigt und die italienischen Bezeichnungen lassen einen viel größeren Spielraum zu, als ihn die Einteilung auf den Metronomen vorschreibt.

Zwar können Komponisten nun selbst durch eine genaue Angabe festlegen, wie schnell ihre Musik gespielt werden soll. Aber die Musik vor Beethoven oder Musikstücke ohne Metronom-Zahlen bleiben flexibel interpretierbar. Und das ist auch gut so!

So manche gewissenhaften Musiker – ob Schüler, Student oder Profi – haben sich mit einer strengen Tempodiktatur übermäßig abgequält und sind damit vom eigentlichen intuitiven Musizieren kontinuierlich abgekommen.

»Allein, man muss sich auch vor ihr nicht fürchten.«

Bei allen Bedenken und Einwänden soll das Metronom nicht grundsätzlich verteufelt werden: es ist hilfreich, um die eigene instabile Wahrnehmung von Tempo und Takt zu überprüfen und Gleichmäßigkeit zu trainieren. Bei technischem Üben ist das sehr heilsam und hilft objektiv regelmäßig in Tempo und Takt zu bleiben. Für die Arbeit im Studio, v. a. bei Filmmusik ist es nicht zu entbehren. Zudem gibt es nun statt der großen Holzkästen oder hässlichen Plastikmetronome digitale Möglichkeiten und für jedes Handy eine kostenlose Metronom-App. Sehr praktisch und immer dabei. Und doch: das Zählen und Messen, das Zeit-Einteilen ist eine harte Übung! Ein Leben lang. Nicht nur in der Musik! Eines ist gewiss: Im Lauf unseres Lebens bekommen wir doch immer mehr ein Gefühl für die fließende Zeit, das sonderbar Ding! Der Musiklehrer meiner Mutter hat dem kleinen Reserl Bauer Mitte der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts sehr zeitlos ins Poesie-Album geschrieben:»Tempo und Takt

gar manchen zwackt.

Wer zwingt die Zwacker,

der ist wacker!«

0 Kommentare