Text und Fotos: Dagmar Held

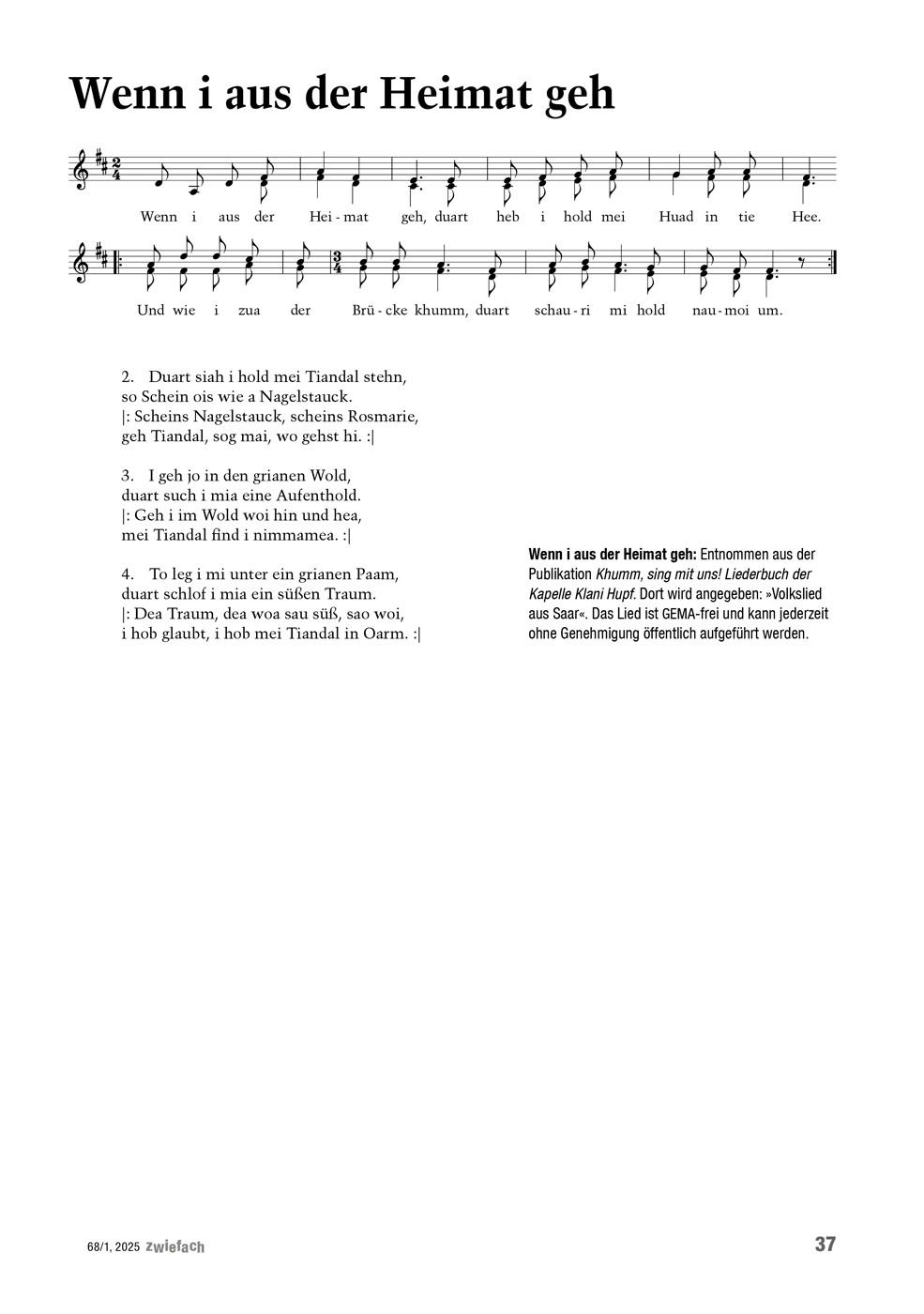

Wenn i aus der Heimat geh,

duart heb i hold mein Huat in die Heh.

Und wie i zu der Brückn khumm,

duart schau i mi hold naumoi um.

Die wehmütigen Zeilen dieses Liedes habe ich tatsächlich zum ersten Mal auf einer Brücke gehört und sie gehen mir seitdem nicht mehr aus dem Sinn. Vielleicht weil der Moment so unverhofft und so berührend war. Es ist die Brücke über den Regen in Regen im Bayerischen Wald. Eigentlich wollte ich nach unserem Singabend beim drumherum 2022 nach Hause gehen, es ist ja schon fast Mitternacht. Plötzlich hält ein Kleinbus neben mir und mit großem Hallo werde ich von den Musikanten der ungarndeutschen Kapelle Klani Hupf umringt, die auch gerade von einer Spielerei kamen. Wir hatten uns am Nachmittag bei einem Singworkshop gerade erst kennengelernt. Eigentlich wollten sie zu unserem Singabend kommen und ungarndeutsche Lieder mit uns singen. Leider hat das zeitlich nicht geklappt, aber wir holen es jetzt zu später Stunde auf der Brücke im kleinen Kreis nach. Neben uns rauscht der Verkehr, die Regener Jugend lässt die Motoren röhren, aber wir lassen uns nicht stören. Ferenc stimmt an, János packt sogar seine Harmonika aus und ein Lied nach dem anderen erklingt. Sie singen fast eine Stunde lang für mich ihre schönen Lieder. Ich bin total gerührt, es ist meine ganz persönliche Sternstunde beim drumherum 2022.

Seitdem bin ich in Kontakt mit Ferenc Mohl, dem Trompeter und Organisator der Kapelle Klani Hupf und seitdem flattert immer wieder eine Einladung zu einem Musikantentreffen in Ungarn in mein Mailpostfach. Im Januar 2024 ist es endlich so weit, der Termin passt und ich mache mich voller Vorfreude zusammen mit meinem Freund Franz auf den Weg nach Ungarn.

Auf zum Schwabenball nach Ungarn

Das Musikantentreffen findet in Magyarpolany statt, einem kleinen Dorf im Bakonywald, etwa 150 km westlich von Budapest. In Polan, wie das Dorf auf Deutsch heißt, zählen sich auch heute noch rund 40 Prozent der Einwohner zu den Donauschwaben. Laut ungarischer Volkszählung von 2022 gibt es 13 anerkannte Nationalitäten bzw. Minderheiten in Ungarn, eine davon sind die Deutschen. 2022 gaben 141.551 Personen an, Angehörige der deutschen Nationalität zu sein, 66.491 gaben an, in ihrer Familie oder im Freundeskreis Deutsch zu sprechen. Diese und noch viele andere interessante Zahlen finden sich auf der Seite der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, die sich um den Erhalt der deutschen Sprache und Entwicklung ihrer Kultur kümmern. Es gibt sogar Nationalitätenschulen, in denen die Kinder in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. Das war nicht immer so. Die Geschichte der Deutschen in Ungarn ist eine lange und oft auch eine leidvolle. Hier nur ein ganz kleiner Exkurs in die Geschichte, um das besser zu verstehen:

Im Laufe des 18. Jahrhunderts sind Zehntausende vor allem aus südwestlichen Gebieten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft ins Königreich Ungarn ausgewandert und wurden entlang der mittleren Donau angesiedelt. Diese Auswanderer waren keineswegs eine homogene Gruppe. Obwohl sie aus verschiedenen Regionen kamen, verschiedene Dialekte sprachen, unterschiedliche Berufe und Konfessionen hatten, wurden die Einwanderer pauschal als »Schwaben« bezeichnet. Vielleicht lag es ja auch daran, dass die ersten Siedler tatsächlich Schwaben waren, aus der Gegend zwischen Ravensburg und Ulm. Sie sagen bis heute, dass sie »schwobisch« sprechen, wenn sie sich im Dialekt unterhalten, auch wenn es in meinen Ohren in der Gegend, in der wir waren, eher österreichisch klang.

Eine große Zäsur war der Zweite Weltkrieg, der viel Leid über die Ungarndeutschen gebracht hat. Sie mussten besonders hart für die Gräueltaten Nazideutschlands bezahlen. Die Deportation von Angehörigen der deutschen Minderheit in Ungarn zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion bildete den Auftakt zur massenhaften Vertreibung und Zwangsaussiedlung nach der bedingungslosen Kapitulation des Dritten Reiches am 9. Mai 1945. Erst 1948, als bereits mehr als 200.000 Ungarndeutsche aus ihrer Heimat ausgewiesen worden waren, wurden die Vertreibungsaktionen auf Druck der Amerikaner und Russen eingestellt. Jede Familie hat hier ihr persönliches Trauma, das bis heute nachwirkt. In jedem Gespräch, das wir geführt haben, war die Vertreibung ein zentrales Thema. Ganze Familien wurden auseinandergerissen, die einen durften bleiben, die anderen mussten gehen. Jeder hatte herzzerreißende Geschichten über das Schicksal von Familienangehörigen zu erzählen.

Singen beim Ball

»Wir können ihnen so etwas zurückgeben von ihrer Vergangenheit.«

Für diejenigen, die bleiben durften, war es auch nicht leicht. Sie durften ihre Sprache nicht mehr sprechen, ihre traditionelle Kleidung nicht mehr tragen, ihre Bräuche nicht mehr leben. Mit großem Druck wurde dies durchgesetzt. Aus Angst vor Bestrafung sprachen die Eltern mit ihren Kindern ungarisch, obwohl sie es selbst nicht richtig konnten. Aber so ganz ersticken ließ sich die ungarndeutsche Kultur nicht. Mit der Sprache hat es fast geklappt, die Umgangssprache, auch bei den Ungarndeutschen ist heute ungarisch. Aber es ist wieder ein starkes Interesse der jüngeren Generation an der Kultur, den Liedern, der Musik, der Sprache ihrer Großeltern zu spüren. Wir konnten eins dieser Projekte näher kennenlernen: die Kapelle Klani Hupf. Und mit der Klani Hupf durften wir ein Musikantentreffen, eigentlich eher einen Tanzabend in Magyarpolany erleben, den ich so schnell nicht vergessen werde.

Schwabenball in Magyarpolany – ein rauschendes Fest

Der Ball findet im Kulturhaus von Magyarpolany statt und wir sind sehr gespannt, was uns erwartet. Wir wissen nur, dass es sich um einen Pinkelball handelt. Bei einem Pinkelball muss jeder sein Essen und auch die Getränke selbst mitbringen, erklärt uns Ferenc. Gut zu wissen. Das kennen wir so schon mal nicht. Als wir kommen, sind schon viele Ballbesucher da und haben sich an den hübsch geschmückten Tischen eingerichtet und ihre mitgebrachten Leckereien vor sich ausgebreitet. Vom Braten im Reindl bis zur Tüte Chips, von der Flasche Wein bis zur XXL-Flasche Cola ist alles zu finden.

Ungewöhnlich ist auch, dass die große Bühne nicht als Podium für die Musikanten dient, sondern als zusätzlicher Raum zum Sitzen. Auch hier sind Tische und Stühle aufgestellt. Hier sitzen zwei Chöre, die Musikanten zum Essen und wir. Das freut mich, denn so haben wir einen wunderbaren Überblick. Die Musikanten der Klani Hupf haben sich unterhalb der Bühne am Rand der großzügigen Tanzfläche positioniert. So sind sie ganz nah bei ihrem Publikum. Sie spielen mit Trompete, zwei Klarinetten, Akkordeon, Bariton, Gitarre und Tuba, und zwar unverstärkt, was wohl für solche Bälle eher ungewöhnlich ist, wie mir Ferenc später erklärt.

Um 18 Uhr geht es los. Kaum spielt die Kapelle den ersten Ton, strömen die Leute schon auf die Tanzfläche. Jede Altersgruppe ist vertreten, die Besucher sind eher älter, die Akteure, wie die Mitglieder der Chöre eher jünger. Manche tragen Tracht, viele ganz normale Kleidung. Die Stimmung ist von Anfang an prächtig und die Tanzbegeisterung groß. Es gibt keine Unterteilung in Touren, wie es bei uns auf Tanzabenden üblich ist. Jeder tanzt solange er mag. Macht die Tanzmusik mal Pause, geht es sofort mit Singen weiter. Die eingeladenen Chöre tragen etwas vor und jeder, der mag, kann natürlich mitsingen, was mit viel Inbrunst geschieht. Der ganze Saal singt wie um sein Leben. Das ist wirklich beeindruckend und mitreißend. Auch beim Tanzen wird gesungen. Die Klani Hupf streut immer wieder Lieder zum Mitsingen ein. So geht es den ganzen Abend ohne Pause. Entweder wird getanzt oder gesungen. Die Tanzfläche ist immer voll. Es herrscht eine unglaubliche Energie im Saal, manchmal explodiert die Stimmung richtiggehend. Aber auch viel Wärme und Herzlichkeit ist zu spüren. Man umarmt sich gern oder stellt sich zum Singen eingehängt auf die Tanzfläche.

Und es gibt auch noch eine kleine Überraschung für mich, den Gast aus Deutschland. Die Klani Hupf hat einen kleinen Chor mitgebracht, den Martin Schuck, der Gitarrist der Gruppe leitet. Als die jungen Sängerinnen und Sänger beginnen, wird es plötzlich mucksmäuschenstill im Saal. Sie singen mehrstimmig mit wunderbarem Klang ein Lied, das sie indirekt von mir gelernt haben. Ferenc hat es in Regen bei unserem Singworkshop gehört und in die Gruppe gebracht. Martin hat es dann für seinen kleinen Chor arrangiert. Wenn ichs ein Vogel wär und auch zwei Flügel hätt, flög ich zu dir, eigentlich eine Aufzeichnung aus dem Allgäu, jetzt gesungen von jungen ungarndeutschen Sängern und Sängerinnen in einer Art und Weise, die mich wirklich zu Tränen rührt. Sie singen auch noch sehr eindrucksvoll einige ungarische Lieder und zum Abschluss Guate Nacht, schlafts wohl. Das haben sie auch in Regen beim Workshop gelernt.

Für mich hat sich damit einiges gedreht. Bisher habe immer ich ganz selbstverständlich aus dem Repertoire der Ungarn- oder Rumäniendeutschen geschöpft und plötzlich ist es genau umgekehrt. Das hat mir bewusst gemacht, dass der Austausch in beide Richtungen wichtig ist. So wie wir hier in Bayern, sind auch die Ungarndeutschen auf der Suche nach etwas Neuem, nach Inspiration und Input. Nur so kann es lebendig bleiben.

Nach dieser wunderbaren Singeinlage geht es noch lange mit Tanzen und Singen weiter und erst gegen 1 Uhr leert sich der Saal allmählich und die Kapelle Klani Hupf hört zu spielen auf. Erschöpft, aber sehr erfüllt machen wir uns auf den Heimweg in unser Quartier.

»Man stellt sich

zum Singen eingehängt auf die Tanzfläche.«

Mit der Klani Hupf zurück in die Küche der Großeltern

Am nächsten Tag nimmt uns Ferenc mit zu sich nach Hause. Wir sind noch einige Tage bei ihm und seiner Frau Ilona zu Gast. Bei einem längeren Gespräch erzählt er mir, wie es überhaupt zur Idee mit der Kapelle Klani Hupf gekommen ist:

2015 haben ihn zwei befreundete Musiker, Bálint Laub und Walter Manhertz, gefragt, ob er Lust hätte mit ihnen eine Kapelle zu gründen. Es sollte keine Tanzkapelle werden, die jedes Wochenende spielt, sondern erstmal wollten sie nur zusammenkommen und Wirtshausmusik spielen. Ihr Vorbild war die Kapelle Josef Menzl aus der Nähe von Regensburg. In dieser Art wollten sie spielen, aber mit ihren eigenen Stücken. Befreundete Musiker, die Lust auf dieses Experiment hatten, waren schnell gefunden. Andor Bauernhuber mit der Klarinette und Ákos Bauernhuber mit dem Bariton aus Herend, János Laub mit der Klarinette aus Saar, Ferenc Mohl mit der Trompete aus Boglar, Walter Manhertz mit dem Akkordeon, Martin Schuck mit der Gitarre und Aron Botzheim mit der Tuba aus Werischwar. Diese Orte verteilen sich in einem Gebiet westlich von Budapest: Herend ist eine Stadt im Bakonywald, Saar und Boglar sind zwei Dörfer im Schildgebirge und die Stadt Werischwar liegt im Ofener Bergland.

In der ersten Zeit haben sie in der Küche vom Opa von János Laub in Saar geprobt. Von ihm haben sie viel gelernt. Wer war er? Ferenc erzählt: »Der Opa von Bálint und János war ein lebendes Lexikon, der seit seinem Kleinkindalter musizierte und sang. Und wir hatten das Glück, dass wir in den ersten Jahren in seiner Küche probten und Jani bácsi saß mit uns da und wir lernten von ihm die Melodien, die Aussprache alles. Wir haben gedacht, dass diese alten Volkslieder auch vorgetragen werden sollen, damit sie nicht verloren gehen und so haben wir sie in unser Repertoire aufgenommen.«

Nach zwei Jahren Proben stellen sie sich einem größeren Publikum vor. Im Wirtshaus in Gant im Schildgebirge laden sie zu einem Musikantenstammtisch ein, zusammen mit anderen Musikgruppen. Und sie merken, sie treffen mit der Auswahl ihrer Stücke, den Liedern einen Nerv. Ferenc erzählt: »Hauptsächlich möchten wir den Leuten das Gefühl übermitteln, wie man sich in der Küche der Großeltern fühlt. Das Publikum ist echt begeistert, wenn wir ein paar Sachen über die Lieder und über die Musikstücke erzählen. Das ist etwas, was sie nirgendwo anders bekommen. Wir können ihnen so etwas zurückgeben von ihrer Vergangenheit.« Damit das Publikum noch besser mitsingen kann, hat Andor Bauernhuber ein Liederbuch mit den Liedern aus dem Repertoire der Kapelle zusammengestellt: Khumm, sing mit uns!

Ferenc erzählt: »So können die Leute bei unseren Veranstaltungen mitsingen. Das kam gut an. Bis heute bekommen wir Anrufe, wir brauchen fünf, zehn Stück. Also das gefällt den Leuten.« Und von Anfang an spielen sie unverstärkt, auch das trifft einen Nerv. Ferenc: »Das Publikum hat erzählt, es gefällt ihnen besser, denn man kann sich auch unterhalten, es ist geselliger, man hat mehr Lust zum Singen, weil man es hört, es ist nicht so laut. Wir bekommen manchmal Anrufe: ›Wir möchten die Gruppe Klani Hupf einladen, weil ihr ohne Verstärkung spielt.‹ Oder: ›Ihr sollt kommen, aber jetzt brauchen wir nicht die Musik von euch, sondern ihr sollt mit dem Publikum gemeinsam singen, wie ihr das immer macht.‹ Also, das ist schon etwas wert. Das gefällt mir, dass immer mehr Anfragen aus dieser Richtung kommen.«

Khumm, sing mit uns – ein Album mit Charakter

Inzwischen hat die Kapelle Klani Hupf auf youtube und spotify ein Album mit sechs Titeln veröffentlicht. Auf einigen Aufnahmen ist auch der Grósz Jani bácsi, also der Opa von János, zu hören. Einigen Stücken sind alte Archivaufnahmen vorangestellt, von denen sie sich oft inspirieren lassen. Auch zum Klang hatten sie eine ganz eigene Vorstellung: Ferenc: »Von Anfang an hatten wir eine Vorstellung davon, wie die Aufnahmen klingen sollten: wir wollten so klingen, wie wir auch live klingen, mit möglichst natürlichen Instrumentenklängen, Geknatter, dem Geräusch der Ventile, der Atemzüge, und ohne digitale Effekte, sondern mit der Akustik eines etwa so großen Raumes, in dem wir auch sonst gern musizieren. Deswegen haben wir an kein Tonstudio gedacht. Da wir kein leeres Wirtshaus gefunden haben, haben wir eine Bibliothek als Aufnahmeort ausgewählt. Durch die vielen Bücher gab es zahlreiche Flächen, die die unnötigen Töne absorbierten, aber die rohen Töne erhielten.«

Damit das Album noch einen authentischeren Touch erhält, haben sie die Mikros in der Pause zwischen den Aufnahmen nicht ausgeschaltet. Das wussten aber nur der Techniker und drei Musiker aus der Gruppe.

Auf jeden Fall kann ich jedem nur empfehlen einmal in das Album der Kapelle Klani Hupf hineinzuhören. Dort findet sich auch das schöne Abschiedslied, das ich am Anfang meines Beitrages erwähnt habe: »Wenn i aus der Heimat geh, duart heb i hold mein Huat in die Heh. Und wie i zu der Brückn khumm, duart schau i mi hold naumoi um.«

Es gäbe noch vieles zu erzählen von unserer Reise nach Ungarn. Von den vielen Begegnungen mit Sängern und Sängerinnen, die uns bereitwillig in ihre Häuser und Weinkeller gebeten haben, uns ihre Lieder vorgesungen und uns ihre ganz persönliche Geschichte erzählt haben.

Ganz besonders möchte ich mich bei Ferenc Mohl bedanken, der uns eingeladen und all diese Begegnungen erst ermöglicht hat. Er hat uns ganz selbstverständlich in sein Haus aufgenommen und uns ganz nebenbei noch gezeigt, wie er sein köstliches Brot bäckt. Und auch bei János und Ákos, die sich die Zeit genommen haben, uns Budapest zu zeigen.

Mit vielen neuen Eindrücken sind wir nach Hause gefahren und waren ganz erfüllt von der Herzlichkeit, mit der wir überall aufgenommen worden sind.

Es war unglaublich spannend und interessant einen Einblick in das Kulturleben der Ungarndeutschen zu bekommen. Und es hat mir auch die Augen geöffnet, dass ein Austausch in beide Richtungen wichtig und sehr bereichernd ist.

Link:

Wenn i aus der Heimat geh

Entnommen aus der Publikation Khumm, sing mit uns! Liederbuch der Kapelle Klani Hupf.

0 Kommentare